教育,一头连着千家万户的期盼,一头系着孩子的未来,如今却裹挟着不少让人无奈的“怪现象”。

老师们本该专心教书育人,如今却成了“万能工具人”。

扶贫、反诈、巡河、创文……各种非教学任务压身,只有畜牧局还没来布置任务——但说不定哪天劳动课就要带学生养鸡养鸭。

学校被迫“扎扎实实走过场”,教师疲于奔命,教学反倒成了“副业”。

学生成绩不排名了,教师却被按分数排名。

一边保护学生隐私,一边让老师斯文扫地登台检讨。

职称晋升拼关系不拼教学,干得多的不如荣誉多的,勤恳的老师只能望职称兴叹。

更怪的是:外行指导内行,校长十几年不教书却指挥高三备考;把老师当学生严管,把学生当祖宗供奉;会议一个接一个,材料一份接一份,万事留痕却难见实效。

男教师比例连年下降,校园里阴盛阳衰;人人都成了“教育专家”,动不动就投诉指点。

为何如此?因为权力的春药,正在教育内部兴风作浪。在一些教育行政部门和学校,权力的味道越来越浓。

部分官员能力平平,人品欠佳,却喜欢对基层学校颐指气使,耀武扬威。

他们无论走到哪里,都习惯于端坐上席,派头十足,逼得资深的校长也不得不点头哈腰。

当年清华校长梅贻琦说自己是“给老师端端凳子倒倒茶的人”,如今听来恍如隔世。

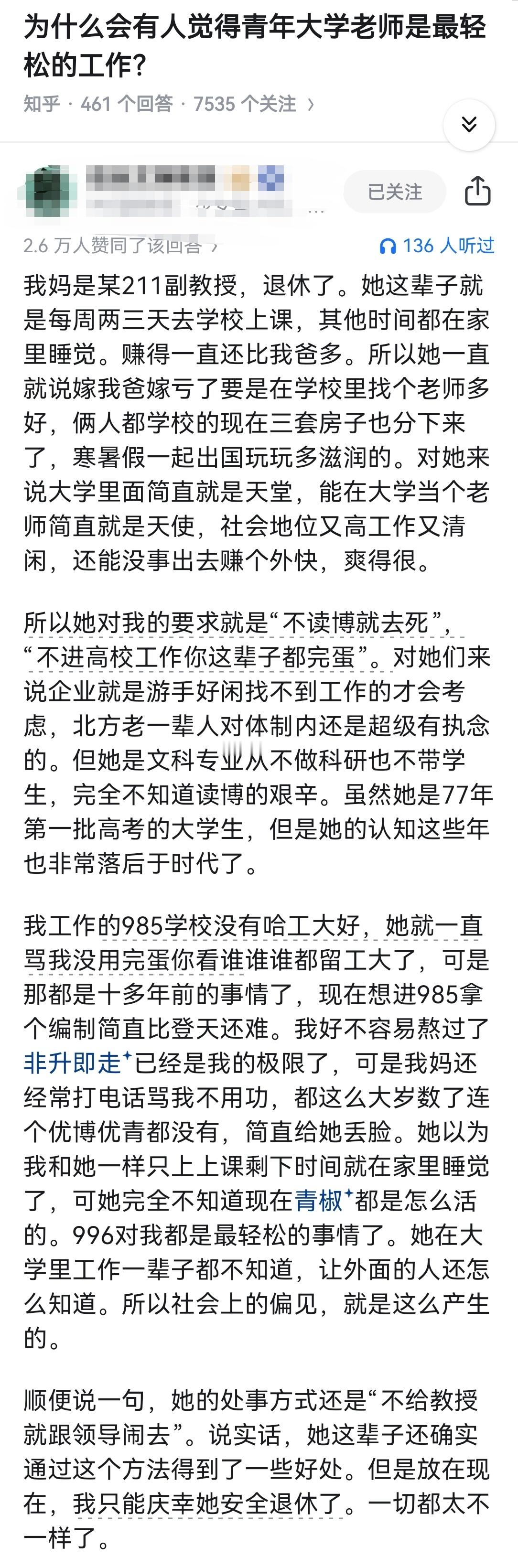

现在,从大学到中学,不少校长更像“官”。

大学校长动辄厅局级,前呼后拥;中学校长则如一方诸侯,手眼通天。

他们热衷于开大会、发号施令,语带威胁,仿佛老师的饭碗是他赏赐的。

他们自己远离讲台,却喜欢对教学指手画脚,把“没有教不会的学生,只有不会教的老师”挂在嘴边。

更甚者,利用公款买课题、买头衔,包装自己,争名夺利,将教育初心抛诸脑后。

那些有理想、有正义感的老师,反而可能被边缘化,甚至被羞辱、被淘汰。

老师们往往敢怒不敢言,因为评优、职称、岗位安排等“命脉”都攥在别人手里,稍有不慎就可能被“穿小鞋”。

权力的触角还伸向了教研、评审等各个角落。

一些教研员不再潜心研究教学,反而利用命题、评审、课题申报等权力谋取私利,编写教辅资料让学校买单,俨然成了生意人。

去年山东聊城高中教研员被查,就揭开了这个“富矿”的冰山一角。

权力的游戏规则,催生了跑关系、走路子的歪风。

每到岗位调整,总有一些能力平平却能莫名其妙“上位”的人,知情人都明白背后是“功夫”下到了。

年终的民主评议,有时也成了“逗你玩”,教师意见再大,某些校长依然稳坐钓鱼台。

这就应了那副老对联:“说你行你就行不行也行,说不行就不行行也不行。”横批:“不服不行。”

更令人忧心的是,这种对权力的崇拜和模仿,已经侵蚀到了孩子。

河南一所高中的学生会干部,竟敢在没收手机后向同学索贿;安徽一个小学的副班长,更是凭借检查作业的权力,向同学勒索数万元,甚至逼人喝尿。

这些孩子把官场那套“贿选、敛财、滥用职权”学得门清,小小年纪就初尝“权力”的滋味,并迅速膨胀。这剂“春药”的毒性,可见一斑。

权力一旦不受约束,就容易让人“上头”、致幻。

一些掌权者在一片奉承声中,会自我膨胀,觉得自己无所不能,进而独断专行。

有些非教育专业出身的领导,难免会用管理畜牧业的方式管理教育,还把老师当牲口使,且不容置疑。

历史证明,绝对权力很容易把人变成疯子,而且会带着整个集体一起掉进沟里。

这剂“春药”并非无药可解。

关键在于建立有效的监督和制约机制。香港的例子很有说服力。几十年前,贪污在香港警队也是常态,直到成立独立运作的廉政公署,才彻底扭转风气,让香港成为全球最廉洁的地区之一。

在教育系统内部,也有可借鉴的方案。比如北京十一学校的章程就设计得很巧妙:

权钱分离:校长有权做预算,但无权直接管钱和报销,从源头上杜绝了财务滥权。

权力向下:校长好不好,老师说了算。教职工代表可以联名启动对校长的弹劾程序,这让校长必须对师生负责,而不是只对上级唯唯诺诺。

如果能将这样的制度推广开来,把权力关进制度的笼子里,或许就能断了某些人的“念想”,让教育真正回归其教书育人的本质。

尽管个别人的倒台会暂时让一些人收敛,但只要“权力春药”还在,诱惑就始终存在。

唯有依靠坚实、透明的制度,才能驱散这片弥漫在教育上空的迷雾,还校园一片清净。

评论列表