在中国浩瀚的文化长河中,有许多璀璨文章,如群星般亘古不熄。

这些旷世奇文,以其无尽的魅力和深邃内涵,启迪着一代又一代读者的心灵。

俗话说“文无第一,武无第二”,那么在这诸多传世佳作中,究竟谁能荣膺魁首呢?

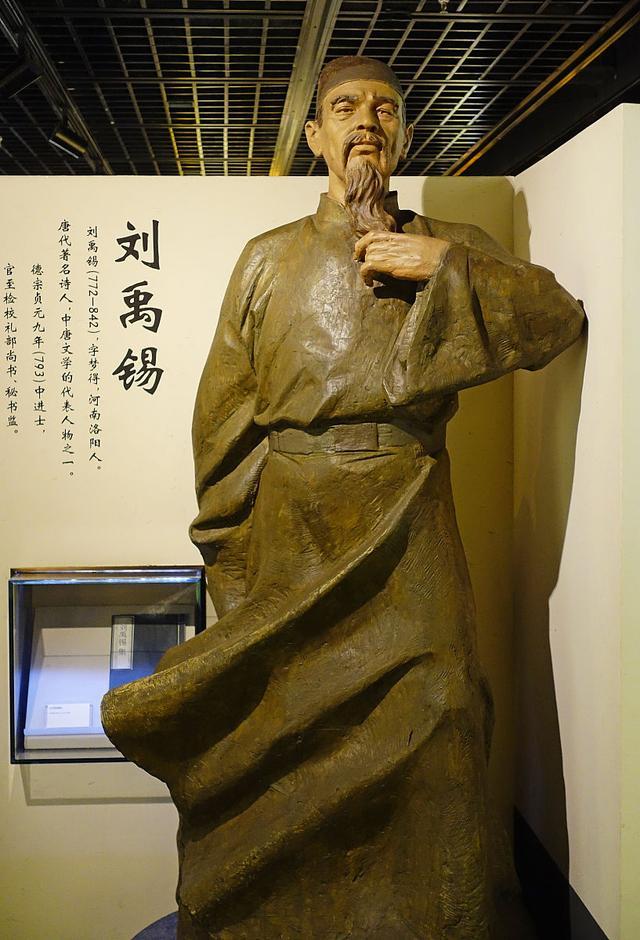

《陋室铭》

《陋室铭》《陋室铭》是唐代文学家刘禹锡的代表作之一,创作于公元824年左右。

当时,刘禹锡因参与“永贞革新”失败,遭到贬谪,生活困顿,居所简陋。

面对逆境,他并未消沉,反而以豁达之态,写下这篇颂扬陋室、彰显个人品格与人生理想的短文。

《陋室铭》全文只有八十一字,凝练精粹。

文章托物言志,借陋室寓其德行高洁之志。

文章开篇即点明“山不在高,有仙则名;水不在深,有龙则灵”。

以山水之喻,暗示陋室虽简,却因主人德馨而生辉。

继而描绘陋室周边:

“苔痕上阶绿,草色入帘青。”

寥寥十字,勾勒出一幅生机盎然、静谧清幽的画面。

暗喻主人身处简陋而不改其乐,以内心的丰盈超越外在物质之匮乏。

调素琴,阅金经,琴书相伴,远离世俗纷扰,摒弃官场繁杂。

琴音书香,象征着作者对精神生活的执着追求与享受,体现出其超然物外、恬淡自适的生活情趣。

在崇尚奢华的社会风气中,刘禹锡以《陋室铭》力倡“德馨”胜于“室陋”的价值取向。

警醒世人勿为物欲所迷,应重内在修养,坚守道德情操。

至今仍启迪人心,具有深远的教育意义与艺术价值。

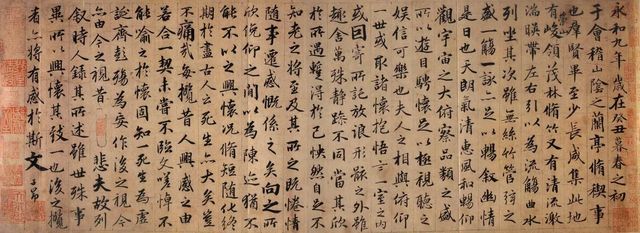

《兰亭集序》

《兰亭集序》王羲之以兰亭聚会为背景,抒发了对人生无常的深刻感悟。

“向之所欣,俯仰之间,已为陈迹。”

不仅描绘了时光荏苒的细腻画面,更揭示了生命脆弱与短暂的本质。

然而,面对生死,他并不沉溺于哀叹,而是以豁达之姿超越。

“固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作。”

这一超越生死界限的洞见,赋予《兰亭集序》以深邃哲思,启迪人们在无常中找寻生命价值与意义。

文中,崇山峻岭、茂林修竹、清流激湍相互映衬,寥寥数语即构建出一幅生机盎然的自然景观。

群贤在此流觞曲水,畅叙幽情,人与自然和谐共舞,构成一幅意蕴深远的文人雅集图。

《兰亭集序》文辞优美,骈散结合,既具骈文的工整韵律,又不失散文的自由灵动。

句式整齐,音韵和谐,语言流畅自然,意象生动,充分展现了作者驾驭文字的高超技艺。

短短百余言的《兰亭集序》,以哲思、意境与语言三重之美,浓缩了东晋文人士大夫的生活哲学与艺术精神。

至今仍能引发读者对生命、自然与艺术的深深共鸣,其魅力历久弥新。

《桃花源记》

《桃花源记》《桃花源记》是东晋大诗人陶渊明笔下的一幅理想社会画卷。

它以其富有诗意的叙事与深邃的主题,穿越千年时空,依然引人入胜。

桃花源人的生活状态,是陶渊明理想社会的具体体现。

他们“往来种作,男女衣着,悉如外人”,呈现出自给自足、平等互助的生活方式。

没有剥削与压迫,人人各尽所能,各得其所。

尤其令人印象深刻的是,“黄发垂髫,并怡然自乐”。

老者安享天年,孩童无忧无虑,人际关系和睦,充满温情。

此外,桃花源人对外界历史变迁一无所知,他们的生活不随王朝更迭而改变,仿佛置身于时间之外。

这正契合了道家“无为而治”、超脱于历史洪流之上的思想。

桃花源的描绘,实则是对现实社会的鲜明对比与深刻批判。

东晋时期,门阀士族争权夺利,战乱频繁,百姓生活在水深火热之中。

陶渊明自身亦饱尝仕途挫折,深感现实社会的黑暗与不公。

桃花源的存在,是他对理想社会形态的憧憬,寄托了他对和平安宁、淳朴自然生活的向往。

尽管桃花源这个现实中的乌托邦并不存在,但却作为一种精神寄托,给千百年来的读者留下了深刻的印象。

《阿房宫赋》

《阿房宫赋》《阿房宫赋》是杜牧笔下的一首千古奇文,如镜一般,映照出秦朝的奢华与衰落,同时也折射出了晚唐的社会现实。

杜牧的文字如诗如画,却又不失锋芒。

他以诗人之眼,勾勒出阿房宫的宏伟壮观:

“五步一楼,十步一阁;廊腰缦回,檐牙高啄。”

这些生动的描绘,仿佛让读者置身于那金碧辉煌的宫殿之中。

然而笔锋一转,他又直指秦朝统治者的荒淫无度:

“奈何取之尽锱铢,用之如泥沙?”

这样突然的质问,犹如利剑,直刺暴政之心脏,展现出语言的峻切与力量。

从盛世的壮美画卷,奢华气象,骤然转向末路的挽歌。

这种强烈的对比,营造出一种由盛转衰、繁华落尽的悲壮苍凉之感。

杜牧生活的晚唐时期,国力日衰,社会矛盾日益凸显。

他以史为鉴,透过秦朝的兴亡,意在给当下的朝廷敲响警钟。

这篇赋不仅是文学瑰宝,更是一针清醒剂。

《洛神赋》

《洛神赋》《洛神赋》乃曹植才情横溢之作,是一篇描绘人神之恋的浪漫诗篇。

相传《洛神赋》是曹植在黄初三年途经洛水时,因思念已故的兄长曹丕之妻甄氏,结合梦境所作。

曹植借洛神宓妃的形象,不仅抒发了对甄氏的仰慕与哀思,更寄托了自己怀才不遇、理想受挫的苦闷之情,以及对理想人格与美好爱情的向往。

《洛神赋》的语言风格华美繁复,极富音乐性和视觉冲击力。

“翩若惊鸿,婉若游龙”,“凌波微步,罗袜生尘”……

曹植运用大量比喻、象征、拟人等修辞手法,将洛神的绝世容颜与曼妙身姿描绘得栩栩如生。

字句间流露出的诗意与韵律,如行云流水,令人陶醉。

《洛神赋》既有对理想爱情的热烈追求,也有对现实困境的无奈叹息。

洛神与主人公之间的情感纠葛,也是他对自身理想与现实巨大反差的隐喻。

洛神的飘忽不定、最终离去,象征着理想在现实中难以实现的悲剧。

这首跨越时空的千古悲歌,至今仍能引起读者的共鸣与沉思。

《前赤壁赋》

《前赤壁赋》《前赤壁赋》是苏轼于北宋元丰五年,在赤壁之下泛舟游赏时所作的一篇散文赋。

此时的苏轼,因“乌台诗案”被贬至黄州。

面对仕途挫折与人生低谷,苏轼并未消沉,反而借游览赤壁古战场反思历史,排遣忧愁,寻求精神寄托。

赋中融入了作者对个人际遇的深刻感悟,以及对历史、人生、宇宙的哲学思考。

《前赤壁赋》语言风格独特,骈散相间,既有骈文的工整华丽,又有散文的自由流畅。

苏轼善用对偶、排比等修辞,如“白露横江,水光接天”、“寄蜉蝣于天地,渺沧海之一粟”等句,音韵和谐,意象生动。

同时,其文笔自然洒脱,富含哲理。

《前赤壁赋》的思想核心,在于对人生哲理的深刻探讨,与超脱世俗的精神追求。

苏轼在赋中表达了对个体命运起伏、生命短暂的深刻认知,并倡导以达观态度面对生活的起落。

《前赤壁赋》是苏轼贬谪生涯的心灵写照。

以赤壁之游为契机,融汇壮丽景色、历史沉思与人生哲理,展现了作者深厚的文学功底、豁达的人生态度与深邃的哲学思考。

其语言典雅、意境壮阔、思想深沉,堪称宋代散文赋的典范之作。

《出师表》

《出师表》《出师表》是三国时期蜀汉丞相诸葛亮于建兴五年北伐前夕,上书后主刘禅的一篇奏议。

此时蜀汉政权初立,国力尚弱,而诸葛亮矢志恢复汉室,决心北伐曹魏。

在出征之际,他深知后主刘禅年轻且经验不足,故以表文形式,深情陈词。

既表达出师决心,又对内政外交、人才选用等方面提出恳切建议,旨在稳固后方,确保北伐顺利进行。

《出师表》语言质朴无华,直抒胸臆,毫无矫饰之感。

诸葛亮以诚挚的语气,反复强调“报先帝”、“忠陛下”的初心。

字里行间流露出对刘备知遇之恩的感激,以及对国家社稷的无比忠诚。

《出师表》虽为政论性质的文章,但其中蕴含的意境深远而厚重。

诸葛亮以身许国、心系天下的责任感跃然纸上,展现出一幅老臣临危受命、力挽狂澜的悲壮图景。

《岳阳楼记》

《岳阳楼记》《岳阳楼记》是北宋文学家范仲淹应好友滕子京之请,为其重修岳阳楼而作的一篇散文。

庆历四年,范仲淹因推行“庆历新政”失败,被贬谪至邓州。

好友滕子京虽遭受贬谪,却励精图治,重修岳阳楼。

他邀请范仲淹为楼作记,范仲淹以此为契机,不仅描绘了岳阳楼的壮美风光,更借此抒发个人心志。

探讨士人应有的忧乐观,体现了身处逆境仍心系天下的高尚情操。

《岳阳楼记》语言典雅工整,骈散结合,韵律和谐。

“衔远山,吞长江,浩浩汤汤,横无际涯;朝晖夕阴,气象万千”,寥寥数语,便将洞庭湖的壮阔景象描绘得淋漓尽致。

同时,文章意境深远,如“心旷神怡,宠辱偕忘,把酒临风,其喜洋洋者矣”与“去国怀乡,忧谗畏讥,满目萧然,感极而悲者矣”。

通过对比,展现出两种截然不同的心境,揭示了外界景物对心情的影响,意境转换自然流畅,引人深思。

范仲淹巧妙地将个人情感与自然景色紧密相连,创造出深远的意境。

无论是“春和景明,波澜不惊”的明媚春景,还是“阴风怒号,浊浪排空”的凄寒秋色,都不仅仅是对自然景象的客观描绘,更是作者内心情感的外化。

他以洞庭湖的四季变换,暗喻人生的起伏跌宕。

以登楼者的不同心境,映射士人面对荣辱得失应有的豁达胸怀,实现了景、情、理的高度融合。

《岳阳楼记》的思想核心在于“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的忧乐观。

范仲淹认为,真正的士人应超越个人得失,以天下为己任。

无论身处何种境遇,都能以宽广的胸襟看待世事,做到“不以物喜,不以己悲”。

这种忧乐并存的人生哲学,既体现了范仲淹高尚的道德情操,也彰显了他深厚的家国情怀,对后世产生了深远影响。

《逍遥游》

《逍遥游》《逍遥游》出自战国时期道家代表人物庄子的《庄子·内篇》,是庄子哲学思想的生动体现。

《逍遥游》诞生于战国时期社会动荡、百家争鸣的背景下。

庄子身处乱世,目睹人间疾苦,对现实社会的种种束缚与纷争深感忧虑。

他提出“逍遥游”的理想境界,旨在引导人们超越物质世界与社会规范的束缚,寻求内心的宁静与精神的自由。

《逍遥游》语言汪洋恣肆,充满诗意与哲思。

庄子运用大量比喻、象征、神话故事等手法,构建了一个个奇幻瑰丽、意象深远的场景。

无论是“水击三千里,抟扶摇而上者九万里”的大鹏,还是“肌肤若冰雪,绰约若处子”的神人,都是庄子心目中超越尘俗、得道逍遥的象征。

《逍遥游》的核心思想是“无为而治”与“顺应自然”。

庄子主张摒弃人为的功利追求与道德束缚,倡导顺应自然之道,以达到心灵的绝对自由。

《滕王阁序》

《滕王阁序》《滕王阁序》乃初唐四杰之首王勃的骈文佳作。

唐高宗上元二年秋,王勃年仅二十六岁。

赴交趾省亲途中,路经洪州,适逢都督阎公于滕王阁宴请宾客并命众宾赋诗作文。

王勃即席挥毫,一气呵成,写下了这篇千古传诵的名篇。

文中既有对壮丽景观的赞美,又有对个人际遇的感慨,更蕴含着对人生价值与理想抱负的深度思考。

《滕王阁序》一直被称作“千古第一骈文”。

语言工整华丽,音韵和谐,骈偶句式对仗精巧,堪称骈文典范。

如“落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色”一句,将自然景致描绘得如诗如画,既具视觉冲击力,又富音乐美感。

同时,王勃运用典故繁多而不显堆砌,文采斐然而不失雅正。

形成了一种磅礴激昂、雄浑壮美的语言风格,展现了初唐文风的华彩。

“关山难越,谁悲失路之人;萍水相逢,尽是他乡之客。”

《滕王阁序》虽流露出王勃对自身遭际的无奈与哀叹,但并未陷入消极悲观。

他以“老当益壮,宁移白首之心?穷且益坚,不坠青云之志”表达出坚韧不屈的人生态度,鼓励人们坚守理想。

这篇文采飞扬的序文,不仅成为唐代骈文的巅峰之作,更因其深刻的思想内涵与艺术魅力,对中国古代文学产生了深远影响。

参考文献

参考文献[1]丁谦.刘禹锡《陋室铭》创作解析[J].思维与智慧,2022(08):25.

[2]张彬.品三美——《兰亭集序》再解读[J].读写月报,2023(12):49-52.

[3]刘赢.异曲同工各尽其妙——《滕王阁序》《兰亭集序》比较阅读[J].课外语文,2021(10):79-80.

由于平台规则,只有当您跟我有更多互动的时候,才会被认定为铁粉。如果您喜欢我的文章,可以点个“关注”,成为铁粉后能第一时间收到文章推送。

整理的挺好的

小编不简单啊,肯定读到高二了。

答苏武书呈情表满江红

都不错

岳阳楼记应该第二或者第一

陋室铭:什么时代都一样,有文化的人看不起下层人。一直以来文人都吹成此文写的是文人的豁达,一句“往来无白丁”写出了文人阶级的傲慢,用白丁衬托他们思想上的高贵。真正的豁达,不应该用鸿儒白丁来衬托。陶渊明的采菊东篱下,才是一种真正的豁达!

洛神赋,文笔不错,可惜他惦记的是自己的嫂子。

腾王阁序第一

《讨武曌檄》、《醉翁亭记》、《爱莲说》……