天刚蒙蒙亮,安乐堂的青苔就渗着冷意。五岁的朱祐樘缩在乳母怀中,耳朵紧紧贴着乳母的衣襟,听着外面传来的脚步声 —— 那是万贵妃派来搜寻 “皇子” 的人。乳母的手在发抖,把他往柜子与墙壁的夹缝里又塞了塞,布料摩擦着他的脸颊,带着一股经年不散的药味。他不敢哭,甚至不敢大口喘气,只盯着乳母裙摆上磨破的线头,心里只有一个念头:要是能有个不用躲的地方就好了。后来他才知道,那样的地方,要等一个叫张皇后的女子出现,才真正有了模样。

成化二十三年,紫禁城的桃花开得正盛。十七岁的朱祐樘站在选秀的宫门前,手里攥着一块温热的玉佩 —— 那是先皇留下的遗物。轮到张皇后上前时,她没有像其他女子那样低头敛眉,反而抬着头看了他一眼,眼里没有怯意,倒像含着一汪清泉。朱祐樘忽然就慌了神,指尖的玉佩差点滑落在地。后来他跟张皇后说起这事,张皇后总会笑:“当时我就想,这皇子看着倒不像宫里人,倒像隔壁书院的书生。” 那天的风很软,吹得宫门口的桃花落了一地,落在张皇后的裙摆上,也落在朱祐樘的心里。

同年秋天,两人成婚。婚礼当天,朱祐樘牵着张皇后的手走进坤宁宫,红绸从殿门一直铺到内室,烛火映得两人的脸都发烫。按照规矩,皇后要先给皇帝行跪拜礼,可朱祐樘却先一步扶住了她的胳膊:“不用多礼,以后咱们在一块儿,不用总记着这些规矩。” 张皇后愣了一下,看着他眼里的认真,忽然就红了眼眶。那天晚上,御膳房送来的合卺酒还温着,两人坐在窗边,聊着各自小时候的事,直到窗外的月亮爬过了宫墙。朱祐樘忽然说:“以后这宫里,就咱们两个人,好不好?” 张皇后没说话,只是把手里的酒杯往他那边凑了凑,酒液碰在一起,发出清脆的声响。

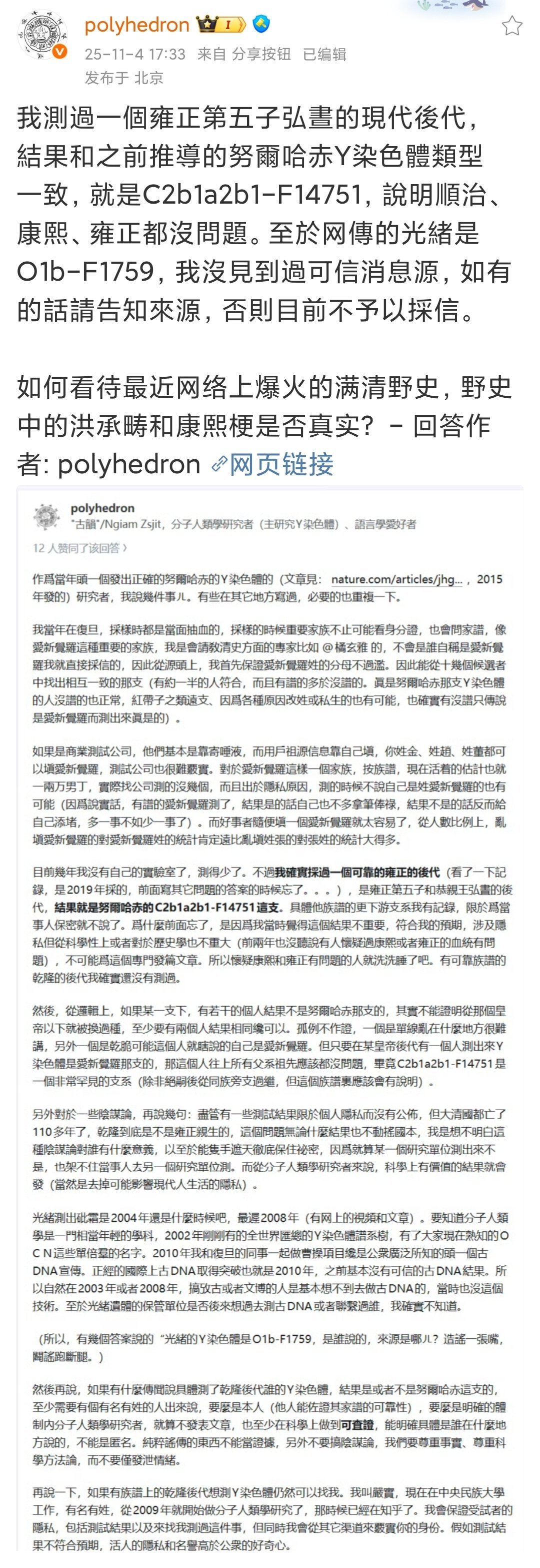

转过年来,朱祐樘登基,改元弘治。登基大典后的第三天,他就下了一道诏书,诏告天下:“朕惟帝王治世,以仁为本,后宫之制,亦当从简。朕今立张氏为皇后,此后不设妃嫔,以全夫妇之道。” 诏书送到礼部时,官员们都惊住了,礼部尚书捧着诏书,手指都在颤 —— 自秦汉以来,哪有帝王只守着一位皇后的?有人劝他:“陛下刚登基,当广子嗣,以固国本,怎么能不设妃嫔呢?” 朱祐樘坐在龙椅上,看着下面跪了一片的大臣,声音很平静:“子嗣固然重要,但夫妇相知相守,更能安朕之心。朕相信,与皇后同心,必能有子嗣;若心不诚,再多妃嫔也无用。”《明史・后妃传》里记载下了这道诏书,寥寥数语,却成了中国帝王史上最特别的一笔。

弘治元年的一个清晨,朱祐樘上完早朝,没去御书房,径直往坤宁宫走。刚到殿门口,就听见里面传来张皇后的笑声,还有瓷器碰撞的轻响。他推开门,看见张皇后正蹲在地上,跟宫女一起分拣刚送来的江南新茶,阳光从窗棂漏进来,落在她的发梢上,镀了一层金边。“你怎么来了?” 张皇后看见他,赶紧站起来,手里还捏着一片茶叶。朱祐樘走过去,接过她手里的茶叶,放在鼻尖闻了闻:“想跟你一起吃早饭。” 那天的早饭很简单,一碗小米粥,一碟腌黄瓜,还有两个刚蒸好的豆沙包。张皇后给他盛粥时,发现他的袖口沾了点墨汁 —— 是早朝时批奏折蹭上的。她没说话,只是拿过一块干净的布,轻轻帮他擦着,动作慢得像怕碰坏了什么。朱祐樘看着她的侧脸,忽然觉得,这皇宫里的日子,原来可以这么暖。

弘治二年,山东按察使上书,恳请皇帝 “择淑女充实后宫,以广皇家血脉”。奏折递到御书房时,朱祐樘正在跟张皇后一起看《诗经》。他把奏折递给张皇后,笑着说:“你看,又有人劝朕纳妃了。” 张皇后接过奏折,仔细看了一遍,抬头看着他:“陛下怎么想?” 朱祐樘握住她的手,指腹摩挲着她掌心的薄茧 —— 那是她平时练字练出来的。“朕的心意,你还不知道吗?” 他顿了顿,声音放得更柔,“当年在安乐堂,朕最怕的就是孤单;现在有你在,朕再也不想孤单了。这后宫,有你一个人就够了。” 后来他在奏折上批复:“皇后贤淑,与朕相知相守,足慰朕心。子嗣之事,顺其自然,不必强求。” 批复送到山东时,按察使捧着奏折,半天说不出话来 —— 他原本以为皇帝会犹豫,却没想到答复来得这么干脆。

这年十月,堂叔荆王朱见潚的奏疏又送到了御书房,字字都透着宗室的恳切:“陛下继统三载,储嗣未闻,请遣内官博选良家女入宫以备采择。” 朱祐樘捏着奏折的边角,指尖把宣纸抿出褶皱,转头看向正在研墨的张皇后。“皇叔说,这是为了国本。” 他语气里带着些微无奈。张皇后放下墨锭,墨汁在砚台里晕开一圈:“陛下心里的秤,从来没歪过。” 朱祐樘提笔在奏疏末尾写下批复,墨迹力透纸背:“此系人伦重事,不可轻举。” 他把奏折推到张皇后面前,指尖点着 “人伦” 二字:“夫妻本是伦常根本,连这个都守不住,谈何国本?” 张皇后看着那行字,忽然想起成婚那日他说的 “咱们两个人”,眼眶轻轻热了。

也是在这一年,张皇后怀了孕。得知消息的那天,朱祐樘正在御书房批改奏折,太监来报时,他手里的朱笔 “啪” 地掉在了奏折上,墨汁晕开一片。他顾不上收拾,拔腿就往坤宁宫跑,连鞋都跑掉了一只。到了坤宁宫,他蹲在张皇后面前,小心翼翼地摸着她的肚子,声音都在抖:“真的有了?” 张皇后笑着点头,把他掉了鞋的脚往毯子上挪了挪:“陛下慢点,别摔着。” 从那天起,朱祐樘每天下朝后的第一件事,就是往坤宁宫跑。他会亲自给张皇后挑安胎的药材,会跟她肚子里的孩子说话,甚至会笨拙地学着给孩子做小衣服 —— 虽然做出来的衣服歪歪扭扭,张皇后却笑得合不拢嘴,把那些衣服都好好收了起来。

弘治三年正月,朱厚照出生了。那天夜里,坤宁宫的灯亮了一整晚。朱祐樘守在产房外,背着手来回踱步,耳朵紧紧贴着门板,听着里面的动静。每当听见张皇后的痛呼声,他的心就揪一下,手指把门板都抠出了印子。天快亮时,里面传来婴儿的哭声,太监跑出来报喜:“陛下,是皇子!皇后娘娘平安!” 朱祐樘一下子就瘫坐在台阶上,眼泪顺着脸颊往下流 —— 他想起了自己小时候,出生没多久就被迫躲起来,连亲生母亲的面都没多见几次;而他的孩子,一出生就有父母在身边,有一个安稳的家。他走进产房,看着躺在床上虚弱的张皇后,还有襁褓里皱巴巴的孩子,伸手握住张皇后的手:“辛苦你了。” 张皇后看着他,虚弱地笑了笑:“陛下,咱们的孩子,以后再也不用像你小时候那样躲了。”

弘治五年的一个深夜,朱祐樘在御书房处理政务,窗外下起了大雨。他看着奏折上关于黄河治水的奏报,眉头皱得紧紧的,指尖在 “灾民流离失所” 几个字上反复摩挲。忽然,门被轻轻推开,一股暖风吹了进来 —— 是张皇后端着一碗姜汤走了进来。“这么晚了还没歇?” 她把姜汤放在案上,伸手摸了摸他的额头,“小心着凉。” 朱祐樘抬头看着她,眼里的疲惫一下子就散了不少:“黄河那边灾情紧,朕想多批几份奏折。” 张皇后没说话,只是拿过他手里的朱笔,帮他蘸了蘸墨:“我陪你一起看,有看不懂的地方,你再跟我说。” 那天夜里,御书房的灯亮到了后半夜,雨声敲打着窗棂,碗里的姜汤冒着热气,两人凑在一盏灯下,偶尔低声说着话,奏折上的字好像都变得不那么沉重了。

弘治八年,张皇后的弟弟张鹤龄犯了错 —— 他在京城强占了百姓的田地。消息传到宫里时,朱祐樘正在跟张皇后一起游御花园。太监把事情说完后,张皇后的脸一下子就白了,她赶紧跪下:“陛下,臣妾弟弟不懂事,求陛下从轻发落。” 朱祐樘赶紧把她扶起来,叹了口气:“朕知道你心疼弟弟,但国法不能废。” 当天下午,他召来张鹤龄,把百姓的诉状扔在他面前:“你是皇后的弟弟,更该守规矩,怎么能欺负百姓?” 张鹤龄吓得跪在地上,连连认错。最后,朱祐樘罚了张鹤龄半年的俸禄,让他把田地还给百姓,还亲自带着他去给百姓道歉。事后,他跟张皇后说:“朕不是要为难你弟弟,只是想让他知道,不管是谁,都不能坏了规矩。你放心,朕会护着你,也会护着张家,但前提是他们不能做错事。” 张皇后看着他,眼里满是感激 —— 她知道,他这么做,既是为了国法,也是为了不让她在宫里难做人。

弘治十年,朱祐樘得了一场重病,连日高烧不退。张皇后衣不解带地守在他床边,每天亲自给他熬药,用温水帮他擦身,夜里就趴在他的床边睡。有一次,朱祐樘迷迷糊糊中醒过来,看见张皇后趴在床边,眼里满是红血丝,头发也乱了。他想伸手摸摸她的头,却没力气,只能轻声说:“你去歇歇吧,别累着了。” 张皇后听见他的声音,一下子就醒了,赶紧握住他的手:“陛下你醒了?感觉怎么样?” 她把药碗端过来,小心翼翼地喂他喝药,药汁有点苦,朱祐樘皱了皱眉,张皇后赶紧从怀里掏出一颗蜜饯,递到他嘴边:“先吃颗蜜饯,就不苦了。” 那颗蜜饯是她特意让御膳房做的,甜得正好,压下了药的苦味。朱祐樘看着她,忽然就觉得,就算病得再重,只要有她在,就什么都不怕了。

弘治十二年,《大明会典》的编修工作到了最后阶段。一天晚上,朱祐樘把刚编好的部分章节带到坤宁宫,跟张皇后一起看。看到 “后宫妃嫔制度” 那一部分时,张皇后忽然问他:“陛下,你说以后的皇帝,会不会也像你一样,只守着一位皇后?” 朱祐樘放下书卷,握住她的手:“不好说,但朕希望他们能明白,夫妻之间,最重要的是相知相守,不是妃嫔的多少。” 他顿了顿,看着窗外的月亮,声音变得很轻:“朕小时候在安乐堂,最羡慕的就是民间百姓,夫妻俩守着一个家,日出而作,日落而息,不用担惊受怕。现在朕当了皇帝,却想把这皇宫,过成民间百姓的家。” 张皇后靠在他肩上,没说话,只是把手里的书卷往他那边挪了挪 —— 书页上,还留着两人一起批注的字迹。

弘治十五年,江南巡抚送来新采的碧螺春,一共就两罐。朱祐樘把其中一罐交给太监,让他送到坤宁宫,特意嘱咐:“皇后回娘家了,等她回来再给她。” 太监不解:“陛下,这茶放久了就不新鲜了,不如先尝一点?” 朱祐樘摇摇头:“这茶是江南的新茶,朕想跟皇后一起尝。她喜欢喝茶,要是错过了新鲜的,该可惜了。” 张皇后回娘家的那几天,朱祐樘每天都会去坤宁宫看看那罐茶,有时候会打开盖子闻闻,茶香飘出来,他就会想起张皇后喝茶时的样子 —— 她总是先轻轻吹吹茶面,然后小口抿着,眼里带着满足的笑意。直到张皇后回来,两人坐在窗边,一起泡了一壶碧螺春,茶香袅袅,阳光正好,朱祐樘看着她,笑着说:“你看,等你回来,茶还是新鲜的。”

弘治十八年,朱祐樘的身体越来越差。他躺在病床上,看着床前的张皇后,眼里满是不舍。他伸手握住她的手,指腹摩挲着她手上的纹路 —— 这么多年,她的手还是那么软,只是多了些细纹。“朕要走了,” 他的声音很轻,像一阵风,“以后你要好好照顾自己,照顾好太子。” 张皇后的眼泪一下子就流了下来,她紧紧握着他的手,声音哽咽:“陛下,你别走,臣妾还想跟你一起看桃花,一起喝茶。” 朱祐樘笑了笑,从枕头底下摸出一枚玉扳指 —— 那是他登基时戴的,玉色已经变得温润。“这个给你,” 他把扳指戴在她的手指上,“看见它,就像朕在你身边一样。” 那天下午,朱祐樘在张皇后的怀里闭上了眼睛,手里还紧紧握着她的手。坤宁宫的烛火忽明忽暗,映着张皇后的脸,她没有哭出声,只是紧紧抱着他,手指反复摩挲着那枚玉扳指,直到烛火燃尽,天彻底黑了下来。

正德元年,朱厚照登基,张皇后成了张太后。有一天,她带着朱厚照去御花园,走到当年朱祐樘亲手栽的海棠树前,海棠花正开得热闹。她指着海棠树,对朱厚照说:“这是你父皇当年栽的,他说这棵树像我初入宫时的模样。” 朱厚照看着海棠花,又看看母亲眼里的温柔,忽然就懂了 —— 父皇和母后之间的感情,就像这棵海棠树,虽然经历了风雨,却一直扎根在那里,从未动摇。张太后伸手摸着海棠树的枝干,指尖触到粗糙的树皮,忽然就想起了朱祐樘当年栽树的样子 —— 他挽着袖子,手里拿着铁锹,汗珠子顺着脸颊往下流,却笑得很开心。她轻轻叹了口气,心里默念:“陛下,你看,咱们的孩子长大了,这海棠树也开花了,你要是还在,该多好啊。”

后来没过几年,锦衣卫的奏报送到了太后宫里 —— 张鹤龄在京城私藏兵器、勾结边将,早已不是当年强占田地的小错。朱厚照拿着奏疏来见母亲,语气里带着犹豫:“母后,舅公他……” 张太后摩挲着指上的玉扳指,冰凉的玉温透进皮肤,忽然想起弘治八年朱祐樘说的 “国法不能废”。她闭了闭眼,再睁开时眼里只剩平静:“你父皇当年留着他,是念着情分;如今他怙恶不悛,便按国法处置吧。” 最终,张鹤龄被削去寿宁侯爵位,圈禁在府中终老。那天晚上,张太后独自坐在坤宁宫,对着那罐早已空了的碧螺春茶罐发呆,忽然明白朱祐樘当年的坚持 —— 爱从不是纵容,规矩才是护住人心的根。

五百多年过去了,紫禁城早已不是当年的皇宫,成了供人参观的博物馆。在展出的明代文物里,有一枚银质发簪,簪头刻着海棠花纹,边缘已经有些磨损。解说员会告诉游客,这枚发簪是明孝宗朱祐樘送给张皇后的定情信物,也是中国帝王史上,少有的见证了 “一生一世一双人” 的信物。

现在的我们,生活在一个快节奏的时代,爱情好像变得越来越 “速食”,有人追求新鲜感,有人计较得失,却很少有人能像朱祐樘和张皇后那样,守住一份 “一生只爱一个人” 的承诺。可每当我们看到那枚磨损的银簪,看到《明史》里关于他们的记载,总会想起 —— 原来爱情从来不分身份,无论是帝王还是百姓,只要用心去爱,用心去守,就能把平淡的日子,过成最动人的史诗。就像朱祐樘当年写下的 “此系人伦重事,不可轻举”,爱与规矩从来不是相悖的两端,坚守本心、不越底线,才是感情最长久的模样。

评论列表