□半岛全媒体记者 孟秀丽

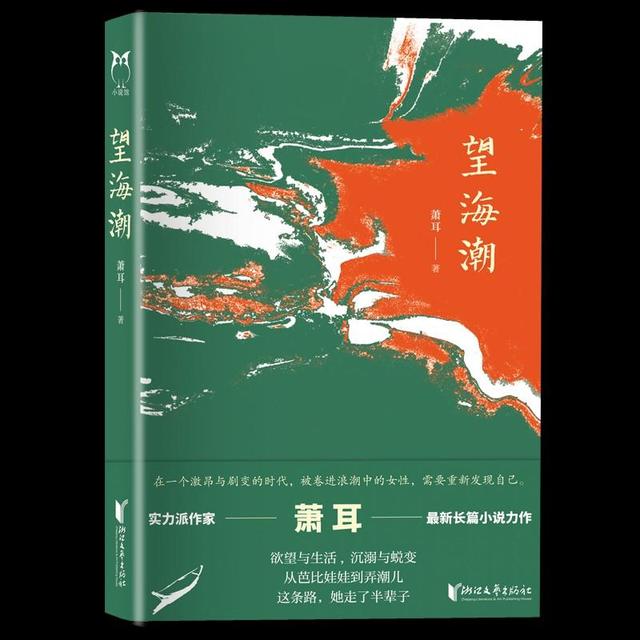

近日,实力派作家萧耳的最新长篇小说《望海潮》由浙江文艺出版社出版,小说由上卷《朵小姐》、下卷《去海边》和番外《蟋蟀记》组成,书写了浙江地域80后一代女性在经济浪潮中的成长故事。5月16日,接受半岛全媒体记者专访时,萧耳表示,自2017年完成中篇小说《朵小姐》后,她对这个人物念念不忘,很想看清她未来是怎样一种人生。萧耳认识到,时代浪潮下,每个人都有机会,于是根据人物性格、地域特色、时代契机,循着小说的逻辑,续写了这个故事,补足了朵小姐的人生走向,也述写了与其相关的一些小人物形象。

潮头人物

观照大时代小人物的烟火生活

记者:首先请介绍一下《望海潮》的创作缘由或契机。

萧耳:我2017年写《朵小姐》,写完后总是会想起这个人物,她总牵动我,好像把我拉回去,要告诉我她后来怎么样了,有这样一些暗示。但我想了好多年也没想清楚她到底会怎么样。多年来,我看到很多人的成长或者衰落,浙江经济活跃,机会是挺多的,各阶层的人可能都有一些机会,遇到各种商机,这是时代给的。朵小姐虽然没有什么学历,也没有一技之长,但我总觉得她会有机会,这是我内心比较确信的。

我后来会写第二部分,是觉得一个人在最无助的时候,会退守到她觉得最安全的地方,那就是她跟外婆一起生活的那个江南小镇。从小说的逻辑来说,她必然要回到外婆的小镇,这个时候故事就开始了。她回到小时候生活的地方,会发生什么事儿?遇到什么人?那么就有了我第二部整个的生活场景,她少年时代生活中的那些人好像沉渣泛起一样,朵小姐在无助又颓丧的状态下,回到她最亲近的土地,又会生出一些力量,然后遇到各种事情。

我看到了这个人物发展的一些必然性,一是地域性,再者是时代给予的各种机会,以及一个女性内在生长出来的力量,比如由童年记忆激发的正向意识、责任担当等。浙江山清水秀,三门海边有很多乡村民宿,我就把故事放在三门,更有那种海潮翻滚的意味。可以说,我看到一些客观的东西,人一生中起起伏伏,每个人在这个大环境、这个时代、这么一个激越的浪潮里,都会有无数机会,无非有没有把握住的问题。

记者:您说“关于朵小姐这个女性,其实我花了很多年才看清楚”,请评述一下您塑造的朵小姐的性格特征及命运。

萧耳:朵小姐其实没有真正被规训过,除了社会的规训。她从小被放到外婆家养,父爱母爱都是缺席的。外婆隔代亲,老人尽量对她好,但并不能很好地管束到她。她从小就要找自己的生存资源,有姐姐这个参照物,她是不服气、不服输的。其二她是有野心的,生机勃勃,性格比较倔强。和伟国在一起的时候,她又有些好高骛远,和伟国一样有野心有欲望,但她也正视自己的欲望,有一个小女子妩媚的一面,所以我给她取名朵朵,她其实还有花的特点。

记者:故事定名“望海潮”,有怎样的意象或隐喻?

萧耳:其实最后才定了这个名字。想了很多书名都觉得要么就局太小,要么只能概括一部分,要么意象不够清晰,很难概括这三段的故事。后来就想到“望海潮”,因为最终朵小姐的去向是到海边经营民宿,她把另一个很明显的符号——芭比娃娃给漂流掉了,以此告别欲望、身份和过往的生活。

其次是故事的发生地在杭州,朵小姐的愿望就是能够进杭州做城里人,她去杭州上学,拼命学说杭州话,留在杭州工作。这会让人想到柳永《望海潮》写到的杭州的奢华和美好。那样一种都市的、纸醉金迷的、繁华的生活,也是伟国、朵小姐这些小地方人的向往,他们想要过大都市的更高阶层的生活,同时也有浙江潮头人物那种不太安分的东西,所以就取了这个书名。我觉得它既有古典的传统意味,与传统意义相呼应,又与当下时代的奋斗精神相契合,有一种现代性的浪潮里的人物的感觉,骨子里是比较大胆的。

自觉性书写

关注70后80后女性群体命运

记者:您塑造的何竹儿由情投意合的少年夫妻走向一地鸡毛的中年,其中牵涉职场生态、人性复杂,以何竹儿的故事与朵小姐进行对比和参照,讲述其美满幸福生活对比性岂非更强?这对故事推进有怎样的意义和影响?

萧耳:我觉得何竹儿在一个更高的平台、一个相对更优雅的阶层里,但同样要面临很多矛盾、利益、欲望、冲突,要面对自身女性身份的问题。这一对姐妹花有各自的身份、处境,但本质上他们都有一些矛盾甚至很危险的东西要去面对。所以我写何竹儿最后与沈波和解,他们都理解了对方的不易,双方都没有那么好,但他们有感情,从大学校园里一路走来,互相扶持,并不说散就散了的,所以我写了一种灰色地带的东西,身处灰色地带里的时候,彼此才更有一些宽容度吧。生活中不是那么彻底的黑或者白,何竹儿也找不到一个完全理想状态的沈波。

记者:何朵朵何竹儿姐妹俩的人生际遇,以及对丁路路、芭蕉的刻画,您对于女性书写有何经验可与文学爱好者及读者们分享?

萧耳:说不上经验,可能我比较在意女性书写,早年也写过几个非虚构的,包括《第二性元素》《女艺术家镜像》,小说《中产阶级看月亮》《林中空地》《望海潮》,都是以女性视角来写的,主要以写女性个体的命运为主。我觉得同时代的男性只需要关注人性,但作为女性,她除了要关注人性,自己的处境里还有性别弱势的认知。

虽然我没有因为性别受到歧视或不公待遇,但很多细微处你会发现女性的身份是存在的,所以我会有一种自觉性来书写女性,我特别想写70后、80后这两代女性的命运。《林中空地》我写了一个女性读书会,串起这些女性的自我精神生长。其实我更多关注一些中产阶级女性,城市知识女性,这一类我写得更多。朵小姐偏底层一点,我觉得她们更会遇到一些与性别有关的困境,比如生育对女性的影响,包括我自己,我是那么热爱写作的人,也因为生孩子中断了小说创作10年,就写了一些非虚构随笔。

家庭生活中,女性会不自觉地付出更多一些,压力也更大,现在很多女孩不愿意结婚,也不愿意生育,如果社会不能给女性更多安全感,或者更平等的对待,那这个困局就解不开。大家现在对女性的期待也不一样了,希望女性更多地做自己。

阶层突破

拓宽视界摹写不熟悉的生活

记者:上卷下卷之外,您以“番外”解析沈伟国失踪后的人生,看似解开了正文的谜题,却又设置了他横死之谜的留白,为何这样设计?

萧耳:我曾经想把第二部分放在中间,我想那伟国去哪里了呢?然后我接下来穿插番外篇的部分,然后再讲朵小姐的下一部分。后来是跟编辑沟通,我发现确实放到最后好像解了一个悬念,上下两卷更一气呵成,到番外篇,生活的场景就转到远方了。番外部分我也确实想过有没有写的必要,如果我不写,我觉得伟国的人性就没有全部挖出来,我对伟国特别感兴趣,这是我必须要写这个部分最重要的推动理由。

本来停在伟国的生死未卜,留一个巨大的空白和悬念,让大家去想也挺好,对小说而言那种开放性好像更有吸引力。但我为什么一定要写这个呢?因为伟国这个人,我设置他是浙江义乌人,义乌这个地方非常神奇,义乌小商品市场走向了全世界,义乌经济的生态,包括义乌租的房子,联合国一样的各国人来做生意,这里面既有商品经济特别蓬勃的野蛮的生长力,同时又有一些如山寨货、贴牌等暗面的东西,发展小商品经济到了一定时期,肯定要来规整这些负面的东西。于是伟国成了亡命徒,改头换面隐姓埋名,但他那种商人的精明和才华,看到商机无法一辈子苟在那里,那是他的本性,稍微一放松就一点点暴露出来,有一点点机会就发家致富,危机也就来了。所以我就想写伟国的宿命,他是个天生的商人,就像一把双刃剑,到哪都能发光,能把握住机会,但他在困局里,本性也会致他于死地。

记者:您是非常高产的作家,这部“跨越时间最长的”长篇小说对您而言是否有特殊的意义?

萧耳:我一般不会轻易去写一个长篇小说,《望海潮》对我肯定是比较有意义的。其一,它是写女性的成长,我一直想写一个比较完整的女性成长作品。其二,这也是我一个阶层突破的写作,不仅仅写自己最熟悉的中产女性、知识女性,而是把目光放得更低一点,去看女性的命运,所以对我来说也是一个新的尝试,写跟我自己的个人经验毫无关系的一群人,写我不熟悉的生活。朵小姐们的生活好像跟我无关,但她们的悲欢跟我也是相关的。对一个写作者来说,就是拓宽一点自己的视界,看到跟自己不一样的生命和他们的生活方式,我觉得挺好的。

记者:近期有何创作规划?

萧耳:我正在改一部长篇,改到了第四稿,是一个跟青春、摇滚、公路、全民K歌以及互联网新兴产业有关的长篇小说,我的主角是80后,如果把这部作品和《鹊桥仙》加起来,那么我觉得我自己的灵魂就完整了。所以这是我生命中必须要写的一本书,因为是我生命里非常重要的一部分,但我一开始写得特不理想,改得也很痛苦,但我又很沉迷于这个过程中,我正在“脱胎换骨”,像登山一样,希望老天帮我爬完这座山。