现在打车遇到女司机的概率越来越高,这早已不是新鲜事。但这一现象的核心,从来不是 “女性从业者增多” 本身,而是网约车行业发展到今天的必然写照 —— 低门槛的准入规则、饱和的市场供给,正在让整个行业陷入全民内卷的状态。

网约车刚兴起时,凭借 “灵活就业”“门槛不高” 的标签,快速成为不少人的谋生选择。那时候,男性从业者占绝对多数,“开网约车” 更像一种默认的性别职业划分。但随着行业逐渐成熟,这种划分被打破,越来越多女性涌入,本质上是行业特性决定的:无需坐班、时间自主、有驾照车况达标就能入行,这种近乎无门槛的准入,让它成为兼顾家庭与生计的 “最优解”,也让从业者群体越来越多元。

平台的运营策略,更是放大了行业的竞争烈度。为了吸引用户、提升留存,平台推出 “女乘客匹配女司机” 这类功能,表面是满足安全需求,实则是在存量市场里挖掘新的供需平衡。当更多女性被吸引进入行业,本就饱和的订单池被进一步分摊,竞争自然从 “抢单” 变成了 “拼细节”“拼时长”。

内卷,早已是网约车行业的常态。

跑单时长越来越长,成了从业者的共同选择。以前每天跑八小时能赚的钱,现在得跑到十小时以上才能持平。不管是男司机还是女司机,都在延长在岗时间,避开空载时段,甚至主动熟悉热门商圈、交通枢纽的每一条支路,就为了减少绕路、多接一单。曾经 “灵活就业” 的优势,慢慢变成了 “靠时间堆收入” 的无奈。

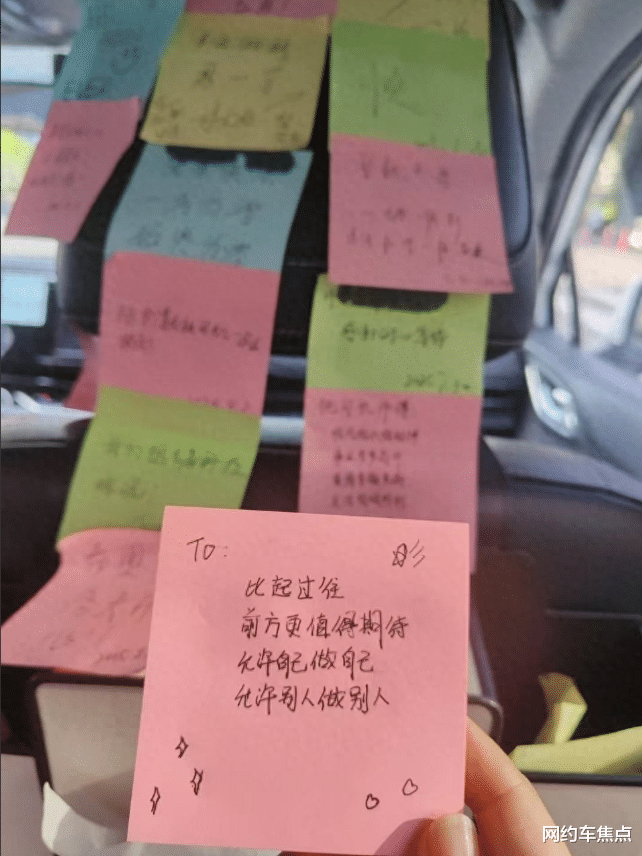

服务内卷更是到了极致。车内必须干净整洁,纸巾、充电线成了标配,有的还会准备矿泉水、车载香薰。这些细节背后,是平台的服务分机制在驱动 —— 好评越多、投诉越少,派单优先级越高,流水才能越高。

整个行业的生存规则:不做好服务,就拿不到订单。

短途单、低流水单没人再挑挑拣拣,只要能避免空载,再远再偏也有人接。早高峰前、晚高峰后、甚至夜间城区短途单,这些曾经被嫌弃的 “边角时段”,现在成了从业者争夺的重点。响应速度、接单率、完单率,每一个数据都直接挂钩收入,没人敢有丝毫松懈。

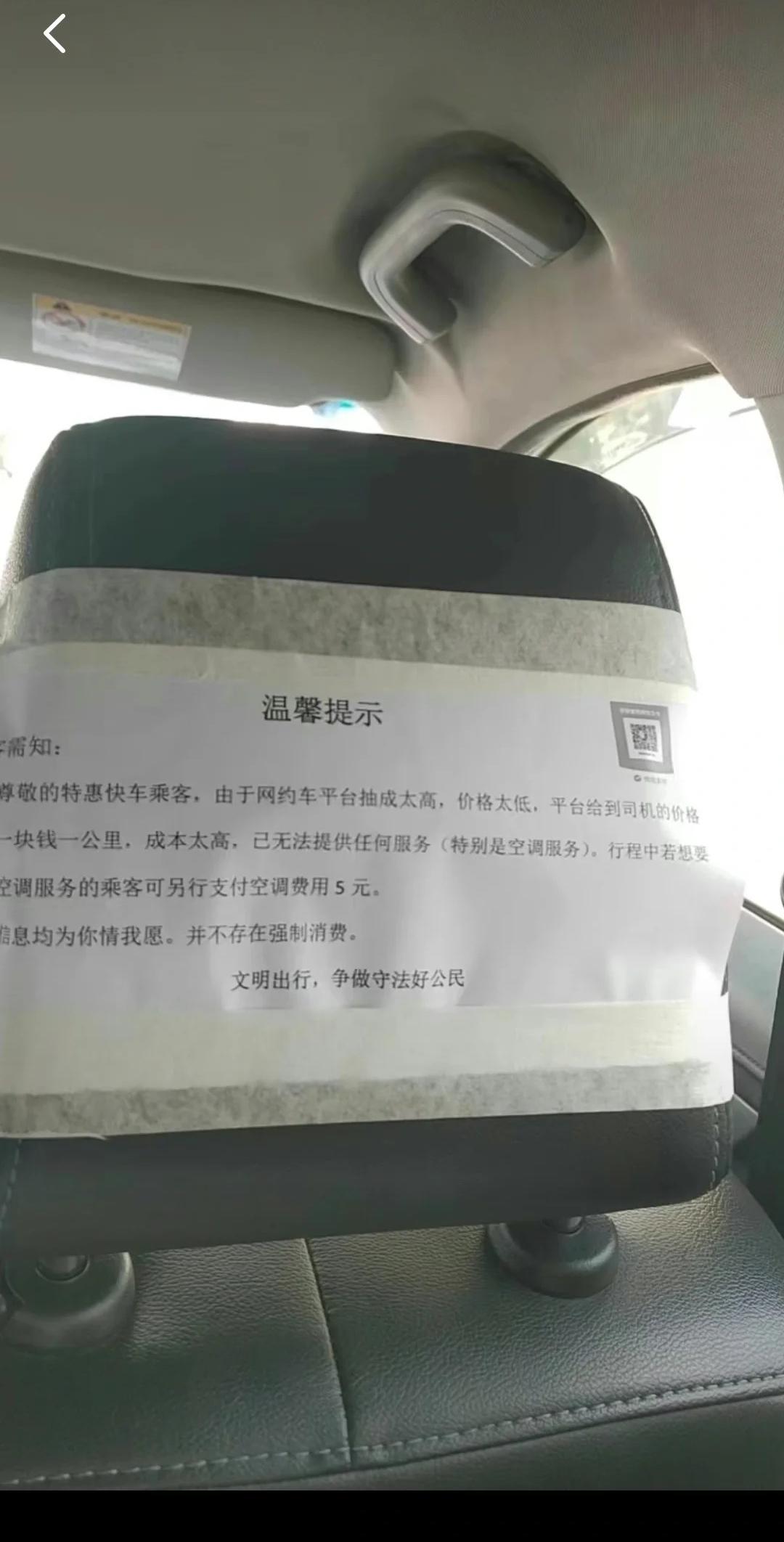

成本控制,更是所有从业者的必修课。油费、电费要掐着低价时段充值,车辆保养能自己动手就不花钱找人,行驶路线要反复规划,避开拥堵和高油耗路段。平台抽成、违章罚款、车辆损耗,每一笔支出都在压缩利润空间,从业者只能在 “省钱” 和 “多跑” 之间找平衡,本质上,这是行业低利润下的必然选择。

网约车行业的核心矛盾,从来不是 “谁来开”,而是 “订单少、从业者多、利润薄”。低门槛让越来越多人涌入,不管是转型的制造业工人、待业的白领,还是兼顾家庭的女性,大家都抱着 “踏实赚钱” 的想法进来,却发现行业早已不是当初的蓝海。

低门槛的背后,是高烈度的竞争和微薄的利润空间。女司机增多只是行业的一个切面,它折射出的,是整个行业在发展中遇到的瓶颈:当准入门槛无限降低,当订单增长跟不上从业者增长,内卷就成了无法避免的常态。

评论列表