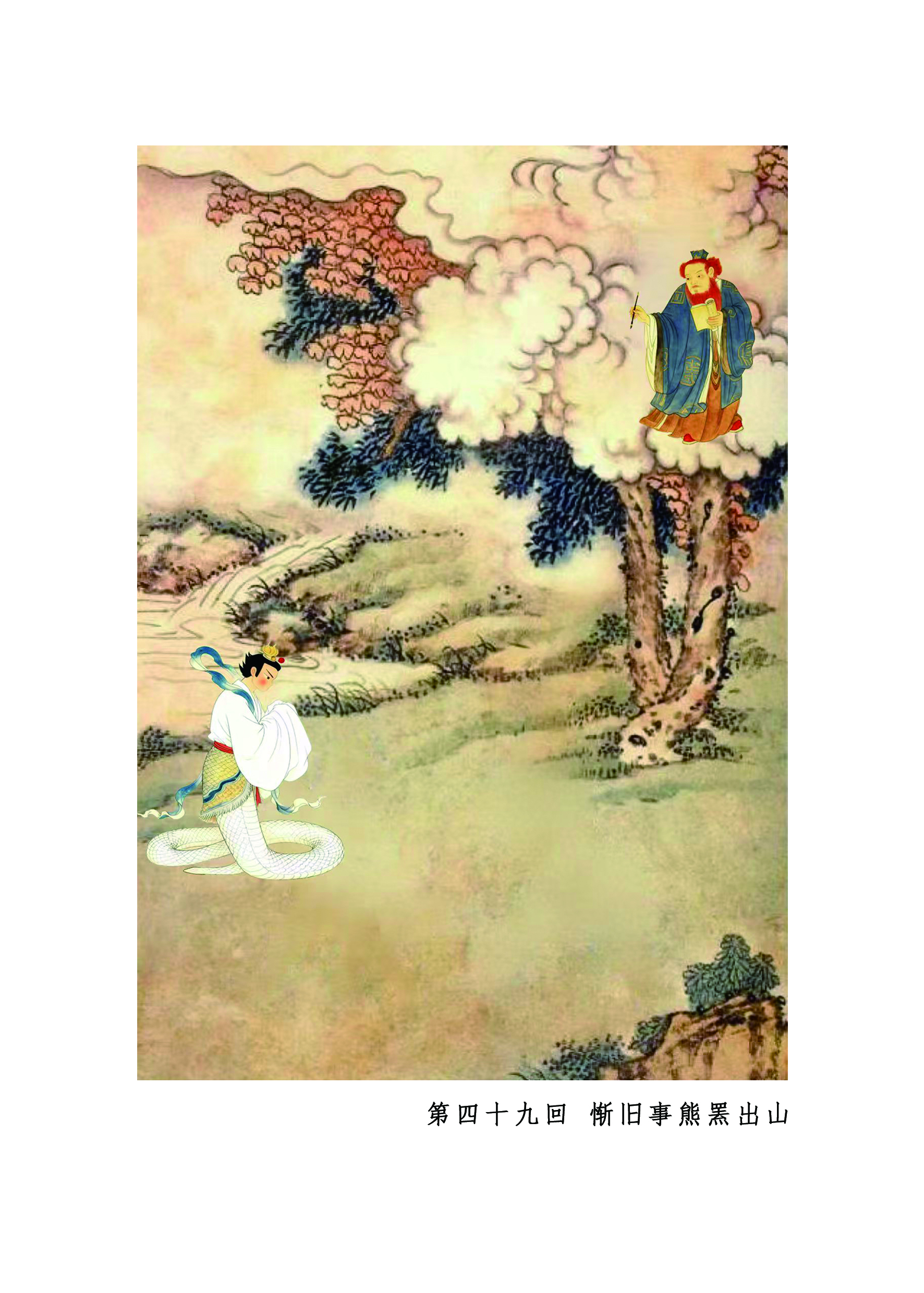

第四十九回惭旧事熊罴出山兴故洞蛇王招妖

诗曰:

深溪人不到,杖策独缘源。

花落寻无径,鸡鸣觉近村。

数翁皆藉草,对弈复倾尊。

看毕初为局,归逢几世孙。

云迷入洞处,水引出山门。

惆怅归城郭,樵柯迹尚存。

此《仙山行》道的是胜景闲情,皆非俗物所能了悟。世俗之乐,不过酒饱饭足、歌舞达旦、灯下散筹、蚁聚凑趣。此皆碌碌小人之志。君子者,不为世俗所惑,心远意坚,处荒境而不堕心,面俗物而不受其染。孔子云:“唯上智与下愚不移”,又曰:“中人以下,不可语上”,诚哉!诚哉!

话表荆楚西南有座绝尘山,略无人烟。那山上却生有一个精灵,自号客尘子。那怪却也颇异于他妖。也不筑洞,也不聚众,只有四个从人,唤作稳如山、静如水、冷如霜、阴如月。他又在山腰起了一楼一亭,皆仅方丈地。那精灵每日家品茗采药,读经长啸,自在逍遥。

这一日,山上下了一场雨,待到云销雨霁,那客尘子步出楼外,见得万壑争流,千崖竞秀,草木滋润,清新扑鼻,心中甚喜,一路向山顶走去。行有三四里,忽见前头一白衣秀士在那壁厢左顾右盼,似在找寻甚么。客尘子近前稽首道:“荒境少人烟,那秀士自何方而来?”秀士原来不曾见到他,忽闻有人搭讪,忙回礼道:“仙长好?小道路过此山,见此山瑞气纷纷。正在称叹,忽见天降神水,那雨却只落在这山山头,周遭更不沾染一丝一毫,因此知其藏有神道,故而驻足,希求一见神人尊严。望老仙长指明道路,告知我神仙所在。”客尘子道:“此山除了老道带着从人,再无他人住居,更不知有何神圣。”

那秀士认了真,忽然打个寒噤,细细打量老怪一番,不觉心动,赶忙磕头道:“原来神圣即在眼前,恕小道方才眼浊。”客尘子道:“老道实非神圣,不过一守山奴耳。只是你委是儒生,如何便自称‘小道’?”秀士道:“小道实是五柳源勿南山山主,化作此身,专访异士。”客尘子问道:“可是陶渊明的五柳源?”那秀士实蛇王者道:“正是。”老怪听了变了颜色,遂不言语。半响蛇王道:“老神仙莫非与彼处有缘?”老怪不答应。

蛇王笑道:“我替老神仙答罢:那五柳源中曾有一蝎王与一蛇后,后来被难,那洞中逃出一条花尾白雌蛇来。那蛇行至西南天辰山,吞了一老者,是一得道老熊见了不平,剖开蛇腹,救下老者。那蛇将死之时咒老熊道:‘汝必死于五柳源勿南山’。世人皆言花尾白雌蛇咒语有验,老熊骇怕,遂遁于人迹罕至荒山,不复出山,颐养天年。”客尘子道:“你是如何晓得这些事体?”蛇王道:“那花尾白蛇却是小道旧相识,是他托梦于我。我自北海至于天辰山,果见其尸,验了梦中之事。至于那老熊,想来实为老神仙耳。”老怪惊道:“莫非你是来复仇的?”蛇王道:“不然。俗云‘冤家宜解不宜结’,小道此次出山实是寻仙访道,遇着老神仙,实是天缘凑巧。万请出山助小道功成。”言罢跪下磕头不已。

那老熊精正欲脱身,忽见这般状况,倒生出诧异,只得上前扶起蛇王,便问端的。蛇王道:“那五柳源自是人间胜境,不染尘埃。小道本在那厢自在为王,颇以为遂志。怎奈那山下七个少年汉子,乃葫芦所生,颇有神通,自封东道主人,更不让我百年所修真身,这两月间被他侵扰甚急。没奈何,小道只得出门寻访异人。今幸遇老神仙,万请出山救护。”那怪拈须叹道:“实不相瞒,我初入此山,实为避祸耳。只是后来自觉这皮囊与此仙山甚合,故不肯轻出此山。只是有愧旧事,又念你我同道之人,姑且随你走一遭。老道我虽也有些法力,却不能包管无虞。倘若无功,切莫怪我。”蛇王听了喜出望外,又磕了三个头。客尘子道:“你且在此,待我与从人嘱咐,取了物什,一道去来。”蛇王道:“是何从人?何不令其同往?”客尘子道:“四众唤作稳如山、静如水、冷如霜、阴如月,他们最是冷心冷面,只爱此山,绝无同往之理。”言毕去那阁楼嘱了一番,这四人只道了一声“喏”,并无余情可表,那怪自取了一个铁箱,这才同蛇王纵狂风赶至勿南山。

那蛇王踏入尘埃,当时见得仙洞破败,又闻得有哭泣之声。仔细看时,原是几个小妖在石林拭泪。见了蛇王,忙跪倒,噙泪叩头道:“大王,我一家灭门矣。”蛇王大惊,问道:“是葫芦兄弟趁我外出,毁我仙居神洞?”小妖道:“当时小的五六人正外出渔猎,故此不曾遭难。回来见着葫红哥、葫黄哥、葫绿哥、葫青哥四兄弟在那咭咭呱呱乱嚷,吓得我们爬入乱石杂草间。果是他们烧毁洞府,坑害了蜂后、狐仙人、前后护法、左右护卫、七女仙并大小将领兵卒,又劫了财物,回去庆功也。”

蛇王恼恨交加,就要点兵复仇。客尘子扯住笑道:“大王气糊涂了,这会子还有何兵?”蛇王捶胸道:“不期一败至此!”那小妖道:“大王勿急。小的们在投靠大王之前也识得一些豪友故人,只因不想与他们共享此间之乐,故而一向未得告知他们有这么个所在。今事急矣,小的们自然要请得他们辅佐大王。”蛇王甚喜,遂让小妖经办此事。不上几日,果然聚齐百余妖精。蛇王又整修妖洞,以待光复。

这蛇王自那日蟹王走脱后已是怏悒不已,后听闻前门内妖精全军覆没、四将军阵亡,更是愁云堆面。不期更有今番之劫,聚众妖道:“仙洞创举,百世未有。安身乐业,无虑无忧。仙道君子,怎敌强寇?莫伤莫哀,仙箓永受。”众怪抖擞精神,一齐道:“大王宽心,小的们受大王征召,新受惠恩,当永保仙境。断不会做卖主勾当。”蛇王道:“仙境尚未为我等所有,岂曰‘永保’?听本王一言。自今日始,便是饿死勿南山,不得擅自盗窃乡民鸡鸭猪样。若是饮食匮乏,可渡江南取——这是头一桩;第二件,你等读经练武之余,到那村舍人家,传扬我道家真言,颂我妖界美名,使乡民弃恨妖之心而从善如流,方使我基业固若金汤;还有一件,你等须勤勤勉勉,不可生事。如若有功有异才者,必加擢拔。不论贵贱,能荐才者,亦加重赏。”众怪听了,个个振奋,一齐磕头道:“深服大王之举。”各安其职不题。

这一日,蛇王一早起来,恼恼闷闷,坐在那石凳上叹息。客尘子正过来探望,见妖王此等形容,遂问道:“大王有甚烦心之事?”蛇王道:“如今已是春尽夏残,秋光天气。然新来的小妖们不惯谋食,粮食将尽。若寒冬来临,怎生过活?”老熊笑道:“这也不值甚么。老道来此也有时日,却不曾给大王解得一丝忧愁。今朝看老道与大王送粮来也——”不知熊怪有何神通,且待下回分解。

第五十回点古文群兽助阵毁神笔老精丧气

却说蛇王因无粮而愁闷,客尘子遂言其有法解之。蛇王便问端的。老熊即取那带来的铁箱。蛇王端详那箱子,不过凡铁所铸,锈迹点点,似有年代,长止二尺,高不满一尺。蛇王问道:“口粮便在此间?”熊怪道:“正是。”蛇王叹道:“老神仙还是收了去罢,所缺也不在这一箱。”熊怪道:“老道这箱中委不是粮。”蛇王道:“既不是粮,更不济事。收了去。”老熊道:“大王果是看乔老道了,也不问我有何区处。这么个箱子,若装粮能有多少?若装书,便有许多。”蛇王道:“老神仙固然有识见,便是打起饥荒,也不忘读书。只是现如今要这书作甚?”老熊道:“大王岂不知‘书中自有千锺粟’?如何就鄙薄起书来了?”蛇王犹不知所云。

这老熊也不理会,兀自开了铁箱,取出一叠书来,问道:“五谷者,稻、黍、稷、麦、菽;五牲者,牛、羊、猪、犬、鸡。大王是要那几样?”蛇王信了真,遂道:“凭你弄几样来。只是这分量,着实多多益善哩!”老熊道:“老道知会了。”你看他自袖中取出一银须,亮一亮,见风就长,化作一管浓墨双毫笔。又将这些书翻来复去浏览,看到好处,就用那笔点一下,便有粮遗下,顷刻间稻、黍、菽、麻、粟、桃、李、豚、鸡、豕……应有尽有,落满一地。蛇王大惊,连三作揖道:“老神仙何有此术?不才方才所言,实见笑于大方之家。”客尘子笑道:“适才阅《桃花源记》,内言‘鸡犬相闻’,又曰‘设酒杀鸡作食’,故得了鸡、犬、酒;观《论贵粟疏》而得粟;品《春夜宴桃李园序》而得桃、李;读《货殖列传》更得马、牛、羊、鱼、盐……止看到《放鹤亭记》,因念鹤乃仙物,故而不曾点他下来,望大王明鉴。”蛇王喜不胜喜,即令小妖取走各物,将活物宰杀,其余收入粮仓,充作冬粮。

这里蛇王又有了主意,谓老熊道:“本以为此地乃仙家妙地,不期到底唐突老神仙。仙长既有这等法力,如何今日才舍得使神通入俗眼?”老熊道:“鸡鸣狗盗之术,虽曰微贱,若合时而用,却可作大用。前者实无机可展小技,却非老道悭吝。”蛇王道:“老仙长诚为真人不卖才。但不知以此术可降得葫芦兄弟否?”老熊道:“这也罢了。老道来了洞府许多时,不曾有甚作为,今朝与你拿葫芦小儿也。”

蛇王闻言大喜,遂封老熊精为大元帅,领小妖一百名,教整军赶至南山葫芦兄弟之所。老熊道:“我要多少妖兵要不得?领他们作甚?”蛇王道:“老神仙如何便有妖兵?”老熊笑道:“《山海经》、《搜神记》、《博物志》、《玄怪录》皆是我养兵之地。”蛇王道:“教元帅一人前往,不独使我悬心,便是这势头,也不似个元帅。”熊怪只得依言。

忽狂风拂倒军旗,众妖俱惊。熊怪道:“此不足为惊,天象未必兆人事。昔周武王东伐,卜龟兆,不吉。又逢风雨暴至。群公见此皆惧,唯姜太公强之,武王遂行,而后得胜。我虽非姜尚等智谋之士,也不至诚惶诚恐若此。”蛇王不语。熊怪又道:“我等人多势众,于山路疾奔,惊了乡老却又生事,不若腾云而去。”未及蛇王答应,那熊怪便取一《唐诗别裁》,用那毫笔点起一片长云,乘风而去。果然是:三秋金风漫天涌,弩箭离弦无影踪。

这老熊怪领兵径至南山,陈兵于葫芦兄弟茅舍五里外,自家却来会葫芦兄弟。那兄弟老早就见东南异样,臆蛇王过来复仇,正在搭凉棚四下观望,那老熊精上前咄一声道:“仙界妙地,能者居之。那壁厢汉子,赴早逃遁,饶你不死。”

三郎闻言大怒道:“何物妖贼,报上名来,免得死而无名。”那怪道:“我是勿南山蛇王请来的仙家,到此伏你。”三郎道:“原来是蛇怪教你送死来的。老大不识俊。若论能者,谁可共我兄弟论雌雄?那妖精多少良臣猛将,皆为我兄弟所伏。你是他半路请来的卖命奴才,果然不知。”熊怪道:“我也不与你费口舌。如今有一场搏兽戏,甚是有趣,颇值一睹。”说话间大郎、四郎、五郎皆过来问道:“这老怪神志不清,定是疯了,才说睹斗,又道甚么搏兽戏?”老熊道:“此戏名‘百兽戏四子’,乃人间第一热闹戏。”众兄弟犹未知会,你看他喜孜孜,即取一本《山海经》。此书多载妖邪怪异,有那三首六目之鸟、有翼之蛇、状如牛之鱼、食人的罗罗鸟、土蝼、窥窳、诸怀……各种妖物不计其数,千般恶相,直向诸兄弟袭来。

众兄弟也是会家不忙,各施神通,与妖物相持,连打不退。正在苦斗间,只见乌哥持剑龙到此,大郎见了大喜道:“倒忘了这个。”取了剑,砍向诸怪。正是:正道猛士,岂惧魅影幻术?虚像泡影,怎能尽兴逞凶?少时间,怪异皆无。那熊怪见了却也暗自称奇道:“这起竖子果然神力过人,怪道蛇精与我这些妖兵。”那怪也不慌,早又取笔点书,那书却是《史记》,遂点出一群恶兽来,乃是:《黄帝本纪》之熊、罴、貔、貅、貙、虎,《周本纪》之狼、鹿,《楚世家》之狼、马、蛇,《董仲舒列传》之豹,《李斯列传》之犬、鼠,《匈奴列传》之狐、兔……千般恶相,万分凶狠。漫山遍野,横冲直撞,烟尘滚滚。那周遭乡老皆闭了门户,躲着不出。

大郎见了,持剑龙,作神通,只是再不能打退。那怪笑道:“我看你那宝剑也有神力,能灭怪异,只是此是《史记》之真兽,却非精怪。”说话间又取出诸典籍,点出越发多的群兽。诸兄弟战了许久,那兽类无数,连打不退。正在恨苦相持,忽闻一人厉声高叫道:“莫急,莫急,我来也。”众人回首,却见一猩猩跨着白象奔来,后头跟着数十头巨象,一时地动山摇,尘土飞扬。那大象狂啸一声,入阵中冲散群兽,踏死熊、罴、貔、貅、貙、虎,卷起掼杀狼、鹿、马、犬、鼠、狐、兔,其余大小兽物,一时逃散。

这怪见了大惊,一心要收伏众兄弟,以报蛇王,遂将那良善之心收起,自袖中取出笔,仍要点文。猛可的只见那笔腾空而起,老熊追之不得,急回头,却见那书也不翼而飞。只听那空中一人厉声高叫道:“这孽畜惫懒!点这些妖物出来,人间岂不大遭劫也?致使生灵涂炭,汝方甘心乎?”那怪急往上首视去,却是六郎,只得强答应道:“我固知之。待到功成,只消烧尽那书,诸怪皆无影无踪矣。”

正说着众兄弟赶来,四郎手指熊怪骂道:“泼怪物!你引群兽助阵到也罢了。谁许你恁般歹毒,欲着兽怪食尽乡老也?枉你道人打扮,却是掩人耳目。”说得那怪哑口无言,倒是六郎道出妖精方才所讲。四郎道:“既这般,待我毁了此物。”言毕将那典籍烧了个磬尽。四郎一发把那笔也将来焚化。慌得个熊怪上来就夺,被三郎打了个趔趄,口中骂道:“看你修炼了一场,饶你去是了,又来夺物怎的?”那怪道:“实不相瞒。此笔乃李太白所梦生花之笔,为梦神遗在天柱山上,是我向日路过彼处所得。故是这般神奇。”四郎道:“大凡人与物终是有个定数的。你得了此物,是你有缘获此;今失却这物件,是你与他缘尽,不过假我之手毁之。”一时烧了那笔,又取铁索锁了熊怪。

这里葫芦兄弟止住刀兵,向猩猩施礼道:“不知仙家自那座仙山来?多蒙相救,他日相报。”那猩猩道:“你们兄弟可认得我?”大郎道:“昔日未生之时,尚在葫芦之中,听爹爹提起,只是未得通问。”猩猩道:“是了。这白象一心报恩,只是向日妖精法力广大,不能相报。后来闻你爹爹丧于妖精之手,白象日夜悲鸣。今日闻得这般恶战,故来相助。”诸兄弟再三谢之,那猩猩见了,命诸象回去,骑白象就此别过。

原来那五里外的妖怪先头见尘土滚滚,群兽奔袭,知是熊怪施威作法,十分作喜,后见声响全无,恐事不协,径奔袭而来。不知后事如何,下回分解。

第五十一回悔往昔蛇王转心意寻药方三郎闻喜讯

话说那百把小妖,拈枪弄棒,理索轮刀,卖弄神通,奋勇争强,一齐攻杀而来。却怎是葫芦兄弟的敌手?战不过半个时辰,一个个抱头缩颈,四下奔窜。大郎嚷道:“了不得!他们这一乱窜乱扰,惊了乡老可是不妙。”六郎道:“方才群兽已然惊扰乡老。”大郎道:“群兽之意不在乡老,但这妖精打不过我们,心怀怨恨,恐去侵害众人。”急跃上峰头,着气力将足往尘埃踏去,但见:唿喇喇石炸泥崩,百丈山峰都是颤。那山上滚出千百块山石,将底下小妖打成一堆,却似一片烂柿子。

岂料那乌哥年小力弱,当不得山石咆哮,一脚不稳,跌倒滚落。众人大惊失色,早丢了老熊精,不顾乱石扎脚,于石堆中救出乌哥。但见那乌哥满头满脸都是血,身上好几处窟窿。大郎早已手忙脚乱,脸也黄了,忙扶他起来,那手触到胸腹,掌不住打了个寒噤,原来那肋条也折了两根。众兄长哽哽咽咽大哭不已。可怜:

昨日琼筵庆生辰,今朝哀情泣归期。

人生情缘有分定,穷通兴衰难遂意。

那老熊精却也不逃生,那锁子不曾缚其足,在旁看了许多时,忍不住上前叫道:“你们兄弟甚不通。不思解救,哭他作甚?”五郎道:“都成这么个模样,那里去救?”这老熊见众人无心拿他,方壮胆近前看了乌哥,见他虽不得动弹,尚还兀自喘气,遂道:“他还不曾死哩,莫要白哭一场。我有一法可救得。”大郎遂解了铁索,那怪往那袖中取出一面铜镜,照定乌哥。刹那间只见乌哥从头至脚,皆化为石身。

众人大惊。三郎、四郎一把扯住老怪道:“作死的妖孽!由你这般落井下石的。这会若还要全你性命,就错了主意!”老熊精道:“你已是打杀你兄弟一遭,还要害他怎的?得非你是你弟弟的克星?”四郎道:“这话也奇了,我是他兄长,岂会害他?”老熊冷笑道:“方才你焚毁神笔,不然那笔自药书中点出膏药、仙丹甚或名医来,你兄弟尚可有救,这会子却怎么着哩!”四郎听了捶胸道:“是我的不是了!”却又一把挝过老熊,发狠道:“若非你来扰乱,亦不至于此。终是你这泼物不是。你方才将我兄弟化作石身,是何道理?莫非你有医他之法?”老熊摇头摆手道:“委的没有。此法不过是教你兄弟苟延残喘,却只可救得他七日性命。七日之内,你等速去找寻神药名医。待七日之后,他却回复肉身,若到时仍无术可救,只好去办后事了。”

众人也不理会他是妖精,却都认了真。大郎道:“兄弟呵,如今七弟性命垂危。现听我分派:着六弟在此守着七弟石身;三弟、五弟往西北寻访仙家药圣;我与四弟去东南向缉访。或城市,或乡野,或仙山,或古洞,但有医术高超者,尽皆请来。若三日后仍讨不得,速来此厢会合。我另有处置。”各人依命行事不题。

其时日落西山,霞铺长空。这老熊精见众人散去,方别了六郎,回归勿南山。你看他也不驾云。径至山脚,望那满地妖尸,不由叹道:“满心欢喜欲邀功,身死名姓无人知。”沿山路逶迤而归,一路走一路太息,时而赞葫芦兄弟有情有义,时而伤无功于蛇王,时而恨世事难料。足走了半夜的路才至仙居洞,即教守门小妖报知蛇王。

蛇王闻说大喜,出门迎迓,抬头便见老熊满面愁云,又见初时所领妖兵半个也无,忙问端的。老熊将上项事详述一番。蛇王思索了半响道:“那葫红哥亦不想伤及无辜,故而塌陷山石,伤了他自家兄弟。想来也是有忠肝义胆的。却不知我等未尝有意伤那乡老,他是不知本王真心实意要教这五柳胜地盛况不衰。”老熊道:“正是此哩!老道一路想来,我等倒十分的不该与他为敌。他神通广大且不说,那般个君子气节,独承古之仁人,今世亦鲜矣。”

蛇王听了默然不答。熊怪向前道:“大王谋猷筹划怎的?”蛇王叹道:“时至今日,本王损兵折将不计其数,怪我向日间也没个算计。现今,不若……不若与他和好罢。”老熊道:“大王既有此意,便做在实事上方可。”蛇王道:“有何实事?”老熊道:“大王还不明了。方才我说那乌哥不省人事,命在朝夕。大王若救下他,岂非美事一桩?”蛇王叫苦道:“这个却难,这个却难!”老熊道:“人有善愿,天必佑之。”

且不表蛇王、老熊计议,单道葫芦兄弟四人出境访医。却单表那三郎得了兄长之令,踏着赤脚云,往西南方自去寻访仙家医圣。原来他旧日里也不曾会过甚么神圣,寻了半日,茫然无计,忽见底下隐隐现出一座城市,心中喜道:“造化!造化!城市之中,想来还是有名医的,断乎要寻个能人来,医好弱弟才是。”

当下降入尘埃,顶头望见走来个白首老者,忙唱个肥喏道:“敢问丈丈,此城却是何城,可有甚名医?”那老者将三郎通身看了一遍,又惊又喜,却不言语。三郎便急了,又大声问了一遍。那老者并不相答,反问道:“你这少年汉子可有甚哥哥兄弟失落于他乡?”三郎听了这话,当下明晓了三分,一把扯住老者道:“不瞒丈丈,实是有的。不知他在那里,还请丈丈告诵则个。自当相谢。”

老者笑道:“我也不明你们旧事,只是你的造化到了。现如今在此城中做着县令。”三郎大喜道:“定是二哥无疑。还请丈丈与我做个牵头,既是县令,待我兄弟见了,自能重谢。”老者扑手笑道:“谢不得的。”三郎道:“怎生讲来?”老者道:“此城唤作明贤城,你那兄长到任不足一月,然执事若包公在世,明法如诸葛亲临,把这般个大县治得稳稳当当。又听闻其年不满二旬。少年英俊若此,真当世所幸。只是他不贪不枉,就是一点微薄俸禄,还拿将来周济那寒士、贫民,那有余钱谢我?”又手指那些个街巷,极道县令所治之善。那三郎满眼看去,但见那楼台壮丽,亭阁峥嵘,巷衢通达,行人欢愉。果然是:礼貌庄严风景盛,河清海晏太平世。三郎遂弄出朗言道:“我那兄长一向有志,这等小可事体,也算不得甚么。丈丈好歹领我过去相见才好。”老者道:“不消讲。”

二人一径至那县衙署,烦门人通报了。半晌那门人回来道:“老爷说了,并不曾有甚兄弟,只有两个兄长在京城做官,那里又来这么个兄弟!”三郎听了这话,登时恼了,睁眼骂道:“才别了不久就忘了自家兄弟。这可是守礼知法的好县令?只要做好官,连‘因不失其亲,亦可宗也’也不知了。待我过去打他才好。”

那老者并那门人见他逞强发怒,怕惹出事来,忙抱住三郎。那门人道:“且待让我再去报来。”三郎咬牙道:“再不来,连你一并打死!”未几只听得一声“何人在此啰唣?”但见那县官果步出大门,原来是个戴乌纱着官服的中年汉子,面容凶恶,却不是二郎也。当时三郎打怔,一似那力竭的猛虎,长叹一气,回头谓老者道:“何以诓我,那是甚不满二旬的少年?”老者道:“这也怪事,前日还见得那少年老爷审案,形容与你一般,怎么今朝却成这般个鬼样?”那官闻言喝道:“无知老奴,左右与我索去。”正是那:他乡闻讯空欢喜,从善助人反遭殃。到底后事如何,下回自见分晓。

第五十二回妖蜂复仇徒送命黄粱未熟大梦觉

却说众人得了县官的令,却来索老者。三郎见了大怒,喝一声,推倒众人。那官见他勇猛逞强,却也着实后怕,抽身便走,早被一把扯住,扎挣不得。三郎骂道:“你这冒名顶替的贼寇,把我兄长估倒在何处?”那官只得道:“本官实是百里之长。今见你形容,与前任县令颇为相像,他定是你兄长。你那兄长因事体败露,三日前被都察院告发,已是免去旧职,现不知去向。”三郎复骂道:“定是你等这起丑人谋害我兄。”那官叫苦道:“本官丑自丑,实是好官。”三郎道:“贼徒还狡辩。既是好官,你来了三日,乡老如何不认得你?还以为我二哥照旧在此当差!”县官道:“壮士这话差了。他们不认得我,才见我是个好官。”三郎问道:“怎生讲?”那老者接话道:“县老爷说的委实不差。若是贪官,一旦上任,立地索要钱物。故而贪官上任,我等第一日便认得。我是经过的。现如今,我等不认得县老爷,可知他并非嗜取者。这三日满城中并无异样,一切照旧稳稳当当,亦是善政使然。”三郎手指县官道:“既是这等,饶你去。日后不可为难这丈丈。仔细!”县官诚惶诚恐,点头称是,引众人自去。

这壁厢三郎问那老者道:“虽则那县令不十分的贪,也是个持强凌弱之辈。丈丈何以阻我?”老者叹道:“这已是好的。若再换个别的县令,只怕我等不得活矣。故而阻你。只可惜你那兄长在此不到一月,又不知在那。”

三郎忽然心动,想起乌哥的事体,便问道:“丈丈可知此地有甚名医圣手,好寻来救我兄弟。”老者道:“这么。其实无有。本城庸医甚多,成日家只好拐人钱财,便是害死人也是有的。上月你兄长拿了几个,收在囹圄,今也不知生死。”三郎又问道:“此城周遭可有甚名山仙洞,有何仙道,或者有那善医者,也未可知。”老者道:“并无仙山,只是此地人常言此去西南二百里有一桃花源,风景甚美,民风甚古,定有异士能者,然不与外人来往。老朽也未亲见。小兄弟看来也有些异样法力,正好寻去来。”三郎听了,喜出望外,忖道:“早听得这名,只是未见。不想今朝遇着了,必要一往。”遂别了老者,腾雾驾云而去。

那消半刻便赶有二百里之遥。那三郎落下云头,并不见得一人半影,未听得一丝人言细语,心中狐疑,忖道:“原来又与我那五柳源不一般。怪道旧日渔人有心寻他不得,想必这等仙境须得心中无杂念,无刻意之情,方才进得去。我却欲寻人救阿弟,倒是有私心了。罢,罢,转走他处罢。”

正想着,只听耳后一声响亮,急回头看时,却是个虫豸在半空展翅扑腾。三郎也不在意,顺手赶走他。那虫却恼了,照那臂膊叮了一下,却如针刺一般,三郎忍痛打那虫豸。那虫化一道光,长有四五尺长,原来是个黄蜂怪,立定骂道:“无知狂子,这般欺我,方才无故赶我却怎生说?这也罢了,那蜂后乃是我妹,并不曾伤你一毫,如何便教他命丧火场。你等自持法力了得,一味残害无辜,不当人子。且吃我一枪。”言罢挺枪刺去。三郎方才疼痛未止,无心躲闪,那枪击在他身上,莫能伤得分毫。那怪收了兵器,笑道:“你已中毒矣,我也不打你。凭你是甚好汉神仙,三刻便死。”三郎道:“虽是疼得紧,这些个毒那里就能药死我?怪物休走,定要你化作齑粉。”那怪道:“你是不知。此乃怨气所化之毒,产于我心,入于汝身,比一切毒都利害,便无他药可解。你今番死矣!我本欲于此仙境寻仙问道,忘却仇恨。不想你仍是这般蛮横,故有此败。”

三郎听了心惊,暗思道:“可怜!可怜!我便死了也不妨,可怜小弱弟尚是性命垂危,我若死了,怎生救他?再则,诸位哥哥兄弟若知我死了,岂不哭死?如此,断不能死的。”你看他喝一声,悲恨交于心中,一巴掌拍倒那黄蜂精。那怪掌不住,死倒在地。三郎也是精疲力竭,昏厥于地。

待到三郎苏过来,却见自己卧在那竹榻上,上头罩着张梅花帐。那室里一缕幽香,不知何处袭来。窗下案上设着笔砚,书架上陈着满满的书。那窗外天色清明,金风送爽,甚是怡人。少顷,那少年转过身,见三郎醒了,便走来道:“待吃了物事再走。”

这三郎见了那人卖相,不觉惊倒,你道是何人?原来这少年是当年绝尘而去的葫紫哥,叫三郎一把抱住,问他长短。七郎也不躲闪,只道:“自故土别后,一向行踪不定。三月前到此访道,寻他不得。见此清幽,便筑室而居。”三郎道:“倒是贤弟救了我一场。”七郎道:“是你命不该绝,却不是我救的。”三郎还欲说时,那七郎回头不理,只去灶头煮饭。三郎随口道:“我兄弟不大吃人间烟火,你这是煮的甚么?”七郎道:“黄粱是也。此非人间烟火食,乃驱梦良药也。”三郎心动,便自言道:“常言‘黄粱一梦’,果是这般。大梦之中,何人先觉?觉了又当如何?”你看他心灰意冷,恍恍惚惚,不觉又睡下。

三郎睡下后做了一梦,所梦何事?有诗为证:

未知何年月,浮云西山飞。

携手二三子,书剑周身佩。

艳香理妆迟,草盛红日肥。

相枕话沧桑,暮至不觉黑。

闻虫攀剑鞘,乌鹊伏书寐。

钟鸣惊懒意,苦风侵寒被。

黄梁尚未熟,神游已然归。

待其复醒,忽口中嚷道:“是了!阿弟正是在警我痴顽之心。也罢,待救下乌哥弱弟,从此大家尽享天伦之乐,再不可要强了。”那七郎原是在那厢仍煮黄粱,及听到三郎的这番话,浇灭炉火,上前道:“这黄粱已无用矣。”三郎便道:“现如今阿弟可愿随我同回,大家子朝夕共处,才是好哩。”不知七郎出何言辞,下回分解。

第五十三回葫红哥怒鞭毛神四兄弟同访天庭

却说三郎欲邀七郎同归。七郎道:“这么。你且出去。我欲寻样宝物,却不可教你见着。”三郎心中狐疑,却只得如此,步出门槛几十步,只觉后头一片光亮,急回头看时,但见烈焰横空,飞灰蔽日。三郎跌足道:“这火却是何来?我才步出几步,若火从里头烧起,也不知顷刻这般凶猛。”又生怕七郎遭劫于此,正束手无策,却见那火渐烧渐小,忙于热灰中捡看,不过是些烧焦的枯木,竟是不见残毁的笔砚书籍、竹榻帘帐。三郎诧异道:“这也是奇异之事,终久也不知是否真见了七弟。方才尚在眼帘,这会子倏尔即逝。便是不愿随我同去,如何就烧了自己宅子。烧便烧了,却未见烧毁的物什。可怪!可怪!”又转念想道:“常闻大哥讲世间有一种妖魅,最是惑人的,莫非是他迷我?既是迷我,却如何劝我那般好的话来?又似是神仙。真真可怪!”

这一段公案,小子却不敢啰唣,看官自己看来。却说三郎观那天色,却是隅中时分,算来正好有半日便该三日约期了。遂不想那些个怪异之事,一心要为乌哥寻方。方要踏云腾空,却见一人扯住他道:“贤弟勿走。”三郎看去,原来是大哥,又惊又喜道:“哥哥怎在此处?”大郎道:“到处寻不得,只好来此桃花源转转。”三郎道:“我来此许多时,却是不曾见得此处一人,倒遇着些怪异。”遂将上项事说了。大郎道:“为兄料他定是失散的七弟,特来化你顽心。却惧你扯住他同往,故而这般离去。”三郎道:“尚不足半日工夫,料是该无功而返。不知哥哥明日有甚谋划?”大郎道:“我自有处,明日相会再说来。”却又言道:“如今有桩买卖,我兄弟倒可做来。”三郎笑道:“哥哥有甚好买卖?定要带挈带挈为弟。”大郎道:“三弟可记得九曜星君否?前日在竹林教我撞着,本不欲理会他。他却道兄怠慢仙家,百般辱骂。是我忿怒,将他拿了。现如今缚在林中柳树上,料是走不脱。往日教他害我弱弟,屠戮无辜,今且同去打他出气。”三郎道:“那草木之怪煽惑乌儿,倒不是无辜。”大郎道:“他虽是竹柳精灵,倒不曾伤害乌儿,在他孤弱之际,倒多有劝慰,虽非其本意,也算有功。”三郎扑手道:“正是此理。哥呀,且去看这星君。这个买卖做得。这遭我扰你,待下趟我捉得凶顽,定要回你。”引得大郎大笑。

兄弟两个赶至竹林,却见九个毛神尚在,遂笑骂道:“蠢材!蠢材!缚在此处两日,更不曾有个脱逃之术,断乎是个假的。”三郎将数根粗柳条结束了做成两个鞭子,指手骂道:“你等无能鼠辈,假冒星君,是何道理?且吃一鞭。”使神通,却将九神一人鞭了一下,个个叫苦。原来他平日俱不曾受苦,故而经不得笞挞,只得告饶道:“我等实是九曜星君,不敢隐瞒。”三郎扬鞭骂道:“贼汉嘴犟!既是神圣,却又这般不济事,再受享一鞭!”又各打了一下。

那厢大郎拿了鞭子复向前道:“贼奴尚有无数罪愆,待我一一述来!有一桩便打你一下。”九曜星君道:“你等素怀私心,只为报兄弟之仇。”大郎道:“闲话少说。我问你,结党谋私,称兄道弟,无视律法,聚众生事,可打得?”那星君道:“此是那人间盗贼之事,却不与我相干。”大郎道:“我打你便是打天下盗贼。”早受了一鞭。复听得大郎又问道:“喜怒无常,心多刻忌,两面三刀,包藏祸心,可受得一鞭?”星君道:“此是那世上宵小之为,却不与我相干。”大郎道:“我打你便是打天下宵小。”大郎且不止,又喝道:“好乱乐祸,专一嚼舌。窥人隐事,蚁聚闲谈。打得么?”星君道:“此是那无聊虔婆之事,我又不是那贼婆。”大郎道:“我打你便是打天下虔婆。”又是一鞭,却把那柳条亦打折了。又喝道:“不重明理典籍,却尊斗鸡之术,是何道理?”尚未说完,三郎这才过来劝道:“这些事乃天下贼人为之,却不与他天上道人相干。”大郎道:“天上贼与天下贼实是一条藤上的。我打这九贼,便是打天下之贼。”三郎听了便道:“这般说来,越性把他打死才好。”大郎道:“却是使不得。你且解放了他,随他到那里。我兄弟赶路要紧。”真个三郎解放九人,喝斥一番了账。

到了第二日平明,二人已至南山与兄弟会合。兄弟们温存一番,却又相问所遇。原来水火二兄弟出境访医,倒也遇着一些神医,只是或要见病人的,或云不可救药的,或以鄙远不愿前来的,或见众兄弟异于常人,惊恐不愿相见的。凡此种种,终无结果。

众人此时都没了主意。大郎道:“我教贤弟到此,自有原故。眼下七日过了三日,还有四日辰光,却好往天宫走一遭。”五郎道:“欲起死回生,莫如吞老子仙丹。只是他那般个教主,却不愿理会我等。”四郎道:“去了再理会。”大郎道:“去找太白金星,再作商议。”

众人架起赤脚仙云,须臾赶至南天门,教守门天丁烦劳告知。那些个天丁道:“你们小人家甚不察理。几次三番遇急就往天宫赶。你又不是仙家神佛,由着你胡闹!”四郎道:“我虽不是仙家神佛,论神力倒胜于他们。就请通报则个。”众天丁道:“凭你怎么说嘴,只不让你过。”三郎、四郎忍不住暴跳如雷,大呼小叫。

正不可解,只听一人在门内唤道:“教他们进来。”那天丁听得是太白金星,遂放了进去。众人称谢毕,金星道:“你这是又有棘手事体了。可快快道来。”大郎道:“实是小可误伤弱弟,现今性命垂危,烦金星和老子讨一颗仙丹丸药。”金星道:“那丸药却是炼来进献玉帝的。也罢,你们随我去那离恨天兜率宫来。”众兄弟谢了,遂转至老子处。礼毕,大郎道明来因。老子拈须道:“这丸药须进献上帝,连我也没份。实不轻易与人的。须回了玉帝方好。”太白金星早进明堂禀告玉帝,玉帝教宣入。众人礼拜毕,回明请求。

原来玉帝听闻“葫芦兄弟”四字便动了心,也不管仙丹事体,即忙问道:“下界蛇蝎二妖是否已剿灭?”众人见问得奇,只得答道:“早在三年前已了账矣。”玉帝道:“是朕忘了!”即唤金星道:“葫芦兄弟功德已果,三年来卿也不回朕。”金星道:“老臣不曾闻说陛下欲于灭妖事毕后召他。”不知玉帝说出怎样的话,下回分解。

第五十四回功果归正逍遥乐萍飘梗泛少年游

话说玉帝记起当年葫芦山故事,便道:“昔日那葫芦仙籽本为灭妖而设,今妖邪已除,须收了他来。道德老祖的《道德经》上亦云‘功遂身退,天之道也。’奈何现已成了七个人身多年,朕心实不忍。”金星借机进言道:“不若教他依旧守着五柳源也好。”玉帝道:“卿如何忘了,那橙葫芦乃是千里眼、顺风耳所化,朕岂能教他长长远远的离了朕。”金星道:“是臣糊涂了。当初是张紫阳真人所采六个通灵葫芦,陛下教道德老祖在八卦炉中煅炼。道德老祖称须合日、月、金、木、水、火、土七曜之数,方能炼成神籽,那千里眼、顺风耳二将毛遂自荐,以二身合一曜,凑成七曜。”

那壁厢葫芦兄弟听得糊涂,欠身道:“如此说,我兄弟原非人身?”金星道:“是这般说。你那乌儿弱弟倒是人身,那出走的葫紫哥也是通灵葫芦所化。”大郎、三郎又忍不住作惊道:“我们是七曜之数,却又打了九曜星君。”金星道:“打他便是打你自己,除心中之贼。”众兄弟嗟讶不已。玉帝谓众人道:“今妖邪已灭,你兄弟功力自是不能保全的。念你兄弟情重,朕却保存你人身。至于那乌哥,朕教老祖与金星与你同去救他。救了他去,你等同来天宫,将这纷纷扰扰一并交割。”

众人领旨,老子即取仙丹一丸包好袖了,与众下界解救乌哥。众人顷刻间径至五柳源南山平阳之地。时值秋雨绵绵, 有诗为证:

雨打叶残袭红坠 ,染柳烟浓绿意退 。

多情护花化春泥 ,西风不解吹落水 。

却说六郎焦心,在那雨蒙蒙的守着,立一会,坐一会,何等忧虑。一旁还有两人,你道是谁,却是那老熊与蛇王,其欲与葫芦兄弟结好,故而同来守着。忽见祥云满空,瑞光满地,飘飘飖飖,盖众人驾云将近。

六郎这才喜上眉梢,抚掌笑道:“乌儿有救矣。”与二怪迎上去。大郎携了六郎的手道:“辛苦贤弟。”猛然见了老熊精、蛇王,惊讶道:“这两个业畜在此作甚?还不拿来。”慌得二怪跪下道:“不敢!不敢!我等怕七日辰光殆尽之时,列位尚不归来,却好将些药草暂延令弟性命,故此同来守着。山中诸怪也已遣去,不复生事。”六郎谓大郎道:“他们所说是实,大哥勿得疑虑。大哥知这老熊是谁?真个天缘凑巧:那时节你们找寻七弟,至于大江,有位老船家渡你们过水的不是?你曾告诵我那老人求了一桩事,大哥还记否?”大郎道:“是了!那老船家云日后与一熊罴若有争持,万务全他性命。莫非此怪是那老熊?”六郎笑道:“正是!天下虽大,却是遇着他了。”大郎听了是这般个兜搭,只道:“这也罢了!谅此鼠辈不敢怎的。”

那厢老子看得真切,开口道:“不妥!老道不知此界仍有妖邪,定要收了去,以保此地清静。”二怪见怪忙磕头如捣蒜,只求全命。六郎道:“他在这里一向不曾伤乡老性命。老祖好歹饶他一遭。”老子道:“不中用的!妖邪之心,朝三暮四,最是不可轻信的。”即于腰间取出个葫芦,道:“待我装了去!”那二妖吓得脸色铁青,还在那磕头撞地。老子道:“是好是歹,去玉帝面前折辨。”擎着葫芦,念一声咒,将二怪装入葫芦。众兄弟只得点头叹息。

正说着但见一道霞光,那乌哥的躯体从头至脚,缓缓化为肉身,渐听得那气喘得急。金星忙令取水灌药。那老祖将仙丹拈入乌哥口中,众兄弟一时寻不着器皿,只好教五郎扳开牙齿,直截口吐清水,将那丹药灌入腹中。

未几乌哥苏过来,揉眼睁睛。大郎笑道:“好兄弟,你这番是阎罗殿里走了一遭,教我们焦心多日。”众兄弟个个喜形于色。这厢太白金星道:“这事也毕了,依旧要返天宫作个结果。”大郎道:“只是我六弟与乌儿不曾学得驾云之术,却不好上天。”金星道:“这却无碍。你兄弟左右驾着他,便是无妨。”众兄弟依言径入云霄。

到了那天庭。玉帝问了前后,便道:“葫芦兄弟听宣:你兄弟齐截,扫灭顽妖。念尔得人身不易,许你留此皮囊。然须还朕神术功力,从此为凡人。凭你何去何从。”众兄弟听了心里也自欢喜。原来除却乌哥的那五人本有个心结:自身千年不老,与神仙齐寿。奈何那弱弟乌哥却是凡身肉体,难免生老病死,将来老兄哭弟,于心何忍?今见这般安排,却把这心结自此了账。

那玉帝又道:“那葫橙哥——你是晓得的——原是朕殿内的千里眼、顺风耳所化,朕已遣天兵迎他,早晚归来。你那葫紫哥,入了真道,将来历尽劫数,只怕也是有造化的。朕也不便废他神力。从今后,你等好自为之。”众兄弟磕头称诺。那大郎却又长跪不起,在那阶陛之前言道:“小可兄弟自是无用之人,不治产业,亦不愿食人间之物,万乞上帝特赐,存我此异能,不受口腹之累。”言罢只是磕头。那诸天神圣无不动容,当时闪出三坛海会大神奏道:“往者思凡下界之人,多有留恋人间美意。据他所奏,却不以世情为念,有此心性,殊为难得,望帝全之。”玉帝允诺。

这壁厢老子又奏收得蛇、熊二怪。玉帝道:“暂且送大理寺受审,三日后断出原委。卿且退下自便。”老子受诺而退。这里玉帝令金星领五众解去其神力。毕竟怎生解去,此乃天庭秘事,不可妄言。乌哥也自得了不思饮食之术。

那五众顿觉神清气爽,似懈了万斤包袱,同乌哥望金星纳头拜了四拜。金星遂引众人下界。中途见远远的飘来一层彩云。近而视之,却是五七个天将簇拥二郎而回。众人虽知他本非亲旧,却思及多年来的孽缘,掌不住滴下泪来。待拭了泪,只见彩云远去,一时展影无踪。有《拜星月慢》一首,单道此别情:

西风弄冷,云破清蟾,无语弦指轻叹。雾影隔窗,蕊寒菊香乱。笑痴梦,灯火阑珊桃花映红。顾盼珠光流转,锦书难寄,锁一腔繁怨。从别后,山长水阻断忆相逢,红豆采年年。愁绪青藤丝蔓,偏难举慧剑。怎无寐?魂梦空牵绊。寒蛩鸣,思曲都翻遍。云外青鸟不传书,渡绝南飞雁 。

兄弟六众回归南山,作别金星,于那旧家茅庐内洒扫一遭,依旧住下。六郎谓众人道:“不想我们兄弟原来俱是无情之物,后来化作人形,倒生出有情之体,救爹爹,救兄长,救兄弟,除妖邪,济乡老,结友人,斥愚驽,费了多少精神,不若那无知无觉的葫芦儿自在。”四郎道:“我想着,不论是无情还是有情,只是这一生须不负‘有趣’二字,居其所而有其乐。”众人道:“是这般说。”大郎沉吟道:“早知如此,我兄弟倒该在此自自在在受享这天年,倒去拿甚么妖精,可是忘了根本。今大道既微,群丑纷起,我纵复有神力,难以抑之。只是想来五百年后世人大约连‘大道’二字也不得知了,不禁令人唏嘘!”三郎应道:“大哥莫忧,弟想五百年后,天下纵然乾坤颠倒,纵然桀犬吠尧,亦必有贤人君子,慕古风,贤古人,不以俗而易志。此浩然之气长存之理也。”众人听了十分欢喜。

众乡老闻他弟兄归来,又拿来衣物、酒食馈送。过了几日,换上装束,脱下葫芦叶战裙,解下葫芦巾,另换了头巾歪带着,妆成个小闲模样。又过几月,正值阳春三月,忽从书中看得一句“人生于世,大抵适志。”又思想起《增广贤文》里所言“记得少年骑竹马,看看又是白头翁。”遂念光阴易逝,不若效李太白遍游吴楚,因寄所托。又想着世道已衰,俗气亦必将行于五柳源,遂不愿在此久留。主意已定,挑了一担物什,有那乡老所送家火、衣物,神龟所送包袱,妖洞所得细软。兄弟六众趁夜黑月高,欢欢喜喜,飘飘而去。

第二日,有少年去六兄弟所在戏耍,见那门户紧锁,全无声息,回去便传播:“葫芦圣子走脱哉。”众乡老感叹一番,知他兄弟已是了悟。也不找寻,从此各安其事。后人有诗赞曰:

我本天成子,于世无一用。云山作枕席,星月为宾朋。

不羡人间鼎,偏怜涧底松。莫问后事何,且听海江风。

《葫芦兄弟》至此终。