中方刚放宽稀土出口的限制,美国财长贝森特就出来喊话说,不怕中方在稀土上 “卡脖子”,但这事儿真像他说的那么靠谱吗?

美国“首次”制造稀土磁铁

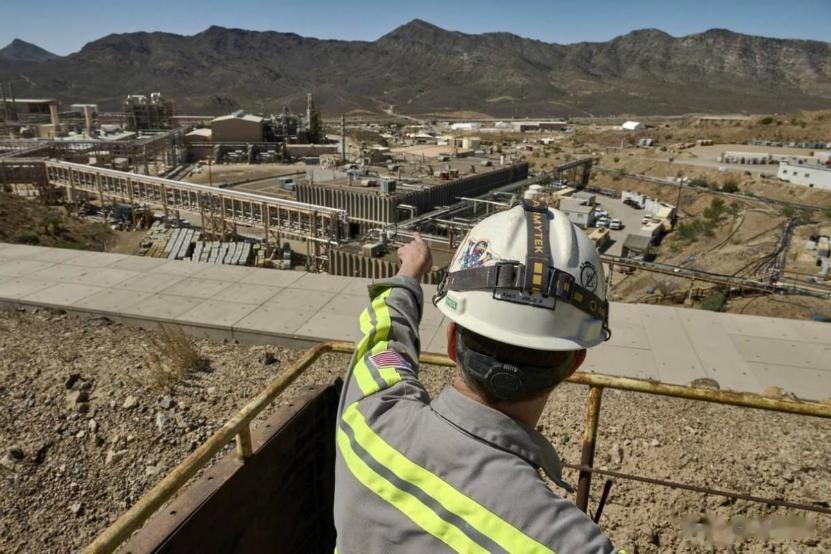

美国“首次”制造稀土磁铁2025年11月7日,美国财长“贝森特”站在南卡罗来纳州新建的稀土矿物加工中心前,举起了一块稀土磁铁,这个举动看似具有重大意义,因为这是美国时隔25年后再次在本土制造出稀土磁铁。

贝森特在讲话中表示,这标志着美国将“重新获得独立”,从此摆脱对中国稀土供应链的依赖,预言美国制造业将在2026到2027年迎来腾飞。

这些话听起来充满了乐观,但如果仔细分析,就会发现其中有不少政治因素的影子。

都知道,这块磁铁的象征意义远远超过了它本身的功能,贝森特将这一成就归功于前总统特朗普在任时发布的稀土资源行政命令,实际上是在对特朗普政府的政策表示肯定,同时也借此展现特朗普的远见。

这块磁铁不仅仅是一个产业成果,更是对特朗普的一种政治献礼,用以彰显其“务实”的政策带来的成效。

随即,贝森特便开始批评拜登政府,特别是在物价和工资提升方面,指责拜登政府未能取得相应的成就,这让本该专注于产业进步的活动,变成了政治斗争的舞台。

贝森特在讲话里还特意夸了共和党人、南卡罗来纳州州长亨利・麦克马斯特,说这事儿的州政府审批,他只用八周就全办完了,速度快得很。

这个“快速审批”的过程被大肆宣传,似乎在宣扬一种政治效率,和特朗普曾经声称的“一年内美国将拥有大量稀土”的夸口相呼应。

这个看似迅速的进程,其实掩盖了美国在稀土生产上的长时间落后,尽管制造出一块磁铁看似值得庆祝,但它背后所揭示的是美国产业链的严重短板,和国内产业复兴的艰难道路。

磁铁背后隐藏的产业现实尽管贝森特高举磁铁宣扬美国制造业的复兴,但一块磁铁的诞生并不能改变美国在稀土产业的整体困境,要注意到美国和中国之间巨大的产业差距。

美国用了25年才制造出这一块磁铁,而中国却掌控了全球超过90%的磁体生产能力,这一数字对比,足以让人意识到美国在这一领域的落后程度。

中国在稀土领域的技术积累和生产能力远超美国,意味着美国要追赶中国,面临的挑战远比看似简单的制造一块磁铁要大得多。

更为重要的是,尽管美国拥有丰富的稀土矿产资源,但这并不意味着美国能独立生产稀土磁铁,美国的芒廷帕斯矿储量丰富,但美国目前并没有能力将这些原材料加工成磁铁,必须将稀土原材料送往中国进行冶炼和分离。

这事儿其实很明显:美国能挖稀土矿,但要把矿变成能用的高端产品,中间的核心技术差得老远了,美国磁业公司的创始人斯科特・邓恩都说了,很多客户要的高标准产品,美国短时间内根本做不出来。

即使有了这一块磁铁,美国仍然面临产业链“断链”的困境,无法独立掌控稀土产业的完整流程,根据美澳专家的分析,即便美国加大投入,想要在未来10到20年内建立一个完全独立的稀土供应链,也远非易事。

事实上,从奥巴马时期开始,美国就已着手进行这一计划,但进展缓慢,难以突破技术壁垒和产业积累的难题。

这就暴露出一个更深层次的问题:美国在稀土领域的努力,虽然有一定进展,但短期内不可能实现自给自足的目标。

中国的应对策略美国在稀土产业的困境,不仅仅是技术层面的问题,更是政治短视和产业规律的冲突,美国的政治环境注重选举周期,政客们往往更关心在自己的任期内能展现出成果。

所以稀土产业建设这种需要数十年积累的长期任务,很难获得足够的支持和投资,特朗普曾经承诺“明年就能拥有大量稀土”,这种政治性承诺虽然能为选民提供短期的信心,但却忽略了产业发展的现实需求。

与美国不同,中国在稀土产业上的策略显得更具耐心,中国没有采取单一的“禁运”措施,而是实施了出口管控,这种方式相对温和,既能保护国内产业,又不会完全切断与全球市场的联系。

中国通过对稀土资源的管控,以及对产业链的整合,逐步构建了一个完善且高效的产业体系,这一体系不仅有足够的生产能力,还能够在全球化背景下维持稳定的供应链。

通过对美国芯片产业的限制,西方国家无意中加速了中国在高科技领域的自主研发进程,中国已经认识到,战略对抗不仅仅是简单的“卡脖子”手段,而是要长期积累技术和产业实力。

在稀土领域,中国的优势并非仅仅体现在资源上,而是在于自身完整、开放且高度市场化的产业体系,以及自身在全球供应链中的关键地位。

从美国的“第一块磁铁”到中国的产业布局,最终的挑战并不在于单纯的生产能力,而是在于如何根据产业规律和全球竞争格局,制定长期的战略。

美国如果依旧抱有“快餐式”政治思维,只关注短期成果,最终将只能在产业发展的漫长道路上迷失。