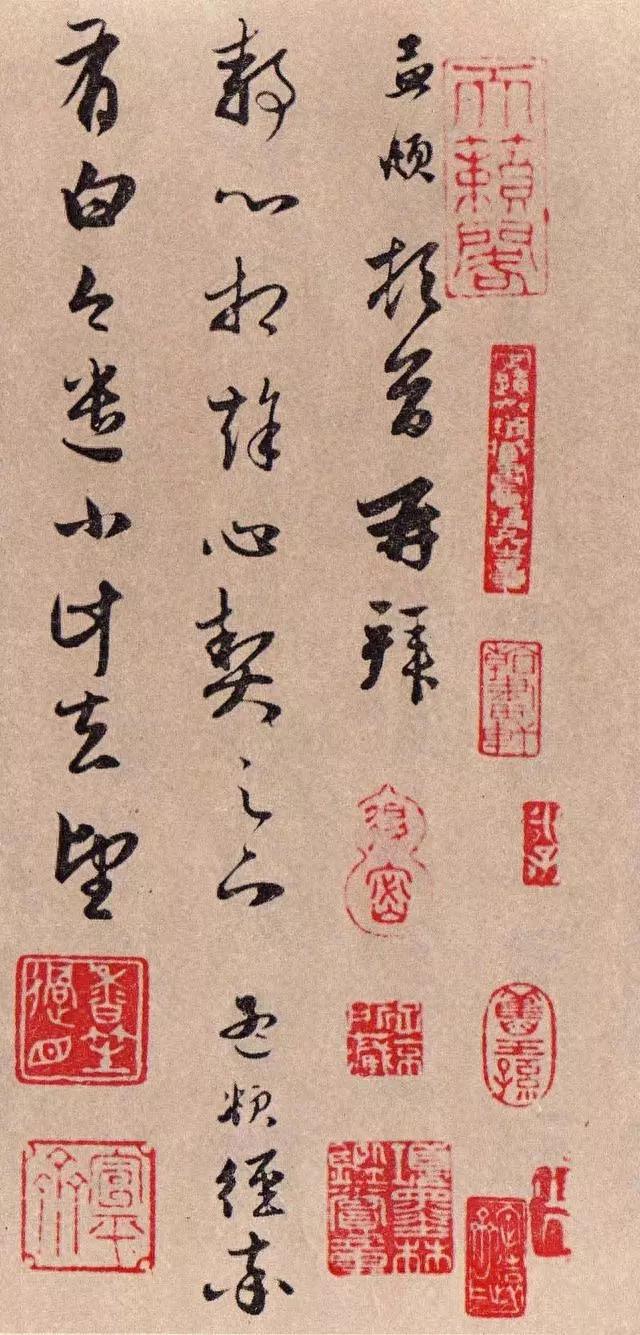

赵孟頫 / 行书《经率帖》

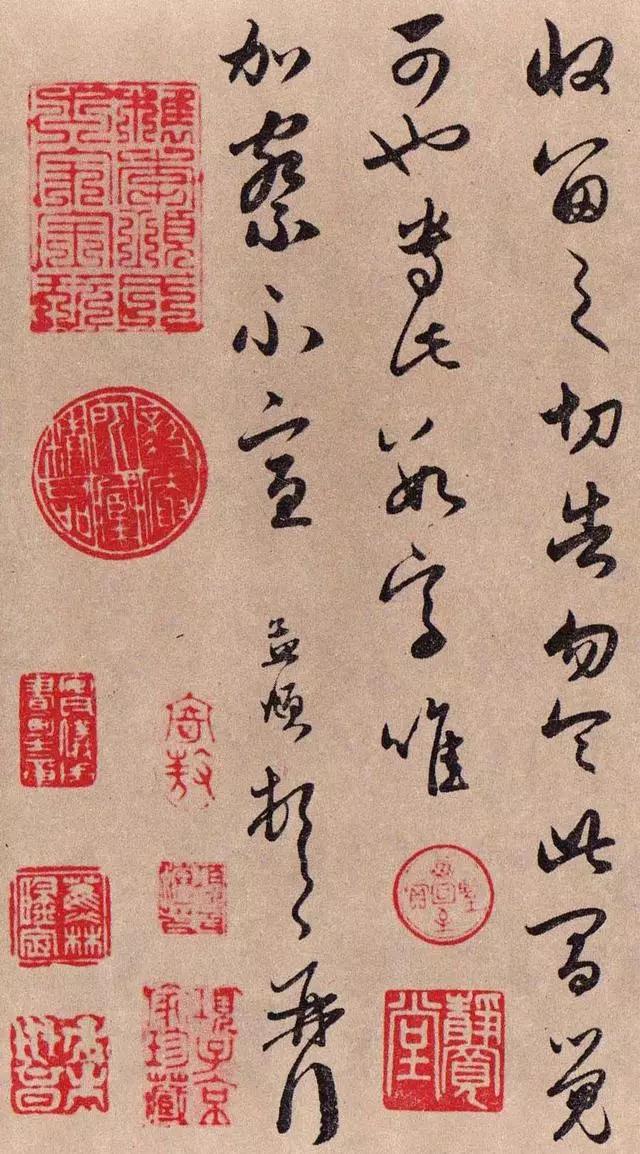

【1】孟頫顿首再拜,静心相干心契足下,孟頫经率有白,令遣小计去,望

【2】收留之,切告,勿令此间觉可也,专此数字,唯加察。不宣。孟頫顿首再拜。

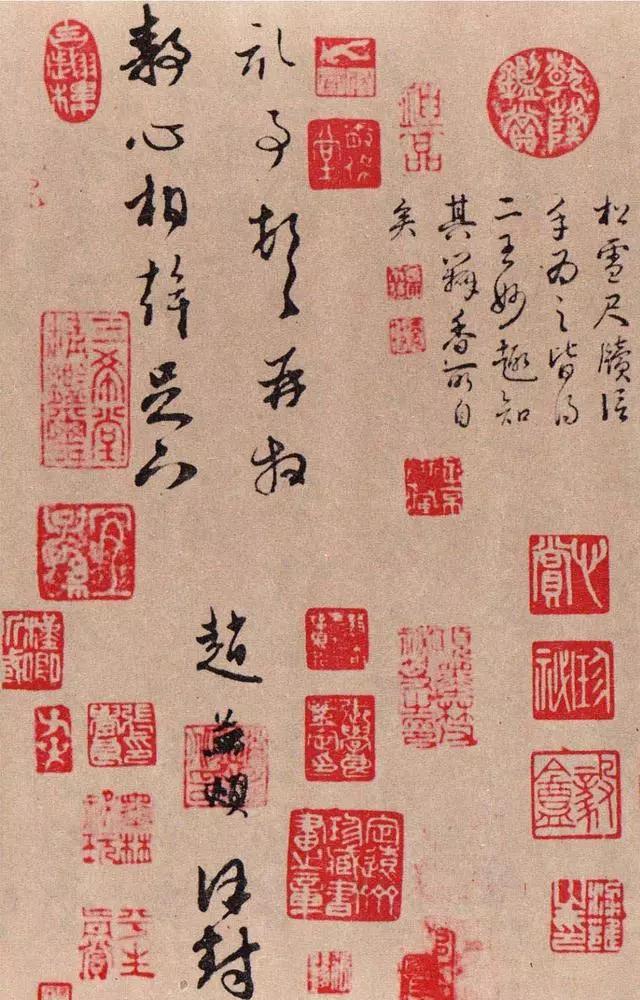

【3】记事顿首再拜,静心相干足下。赵孟頫谨封。

赵孟頫(公元1254年—公元1322年),系宋太祖赵匡胤之十一世孙,出身于南宋皇室。然而,他以“贰臣”之身份入仕元朝,其仕途与艺术生涯相互交织,演绎出一段充满矛盾却又辉煌非凡的人生历程。

赵孟頫自幼禀赋聪慧,十四岁便担任真州司户参军一职。南宋覆灭之后,他隐居于故里,潜心钻研学问,孜孜不倦。至元二十三年(公元1286年),他因被举荐而进入京城,旋即获得元世祖的赏识。此后,他历任集贤直学士、翰林侍读学士等诸多要职,最终累迁至翰林学士承旨,并被封为魏国公。

赵孟頫以笔墨为舟楫,于政治与艺术的狭缝之间奋力开辟出一片独特的天地。晚年时,他以患病为由请求归乡,最终于湖州故里无疾而终。直至生命的最后时刻,他仍“犹观书作字,谈笑如常”,尽显文人之铮铮风骨。其一生,恰似艺术追求与家国情怀相互交融而奏响的一曲复杂交响。

赵孟頫的书法以“赵体”闻名于世,与欧阳询、颜真卿、柳公权并称为“楷书四大家”。他所书楷书,笔画圆润遒劲,宛如美玉般温润剔透;其行草书则师法“二王”,笔势行云流水,潇洒自如。他主张“以意驭笔”,着重强调书法创作需融入书写者的思想情感。在书法风格上,他既承袭魏晋时期的古法,又汲取唐代书法的精髓,形成了“古不乖时,今不同弊”的独特风貌。

赵孟頫于书法领域造诣颇深,篆、隶、真、行、草各体皆能精妙驾驭。同时,他极力推崇汉印所具有的质朴之美,并开创了“元朱文”篆刻流派。后世将其视为书法全面突破的典范,其艺术成就与创新精神对后世书法及篆刻的发展产生了深远的影响。其中《静心帖》便是一颗璀璨的明珠。《静心帖》,它还有一个别称,叫做《经率帖》,其字体为行草书。这种行草书体,兼具行书的流畅与草书的灵动,在赵孟頫的笔下展现出独特的艺术魅力。行笔之间,既有行云流水般的自然洒脱,又有严谨的结构布局,每一个笔画都仿佛蕴含着书法家的情感与智慧。

目前,《静心帖》被台湾陈氏所收藏。在收藏界,一件珍贵的书法作品能够找到一个合适的归宿,得以妥善保存和珍视,是十分幸运的事情。台湾陈氏想必也是对这件作品喜爱有加,才会精心呵护,让它在岁月的长河中继续散发着光芒。

《静心帖》的创作背景与一位名为吴森的人密切相关。吴森,字君茂,号静心,是吴兴人。他有着独特的爱好,尤其钟情于古画。在当时的文化圈子里,他或许是一位小有名气的古画爱好者和鉴赏家。赵孟頫与吴森之间有着一定的交往,《静心帖》便是赵氏写给吴森的一封信札。

从时间维度来看,这封信札应该书写于赵孟頫在江浙任职的时期。江浙地区,自古以来就是文化繁荣之地,经济发达,人文荟萃。赵孟頫在这样的环境中任职,不仅接触到了丰富的文化资源,也结识了许多志同道合的朋友。在与吴森的交流中,他通过这封《静心帖》表达着自己的想法、问候或者其他事宜。

从历史文化的角度分析,赵孟頫在江浙任职期间,当地的文化氛围对他的书法创作产生了深远的影响。江浙地区的文人雅士们热衷于诗词、书法、绘画等艺术活动,他们相互交流、切磋技艺。赵孟頫身处其中,不断吸收着新的灵感和创作理念。这种地域文化的滋养,使得《静心帖》不仅仅是一封简单的信札,更是那个时代文化交流与融合的见证。

从书法艺术的发展历程来看,赵孟頫的行草书在继承前人的基础上又有所创新。他学习了王羲之、王献之等书法大家的笔法,同时融入了自己的风格特点。《静心帖》中,我们可以看到他对笔画的精准把握,线条的粗细变化、轻重缓急都处理得恰到好处。与同时期其他书法家的作品相比,赵孟頫的《静心帖》更加注重韵味和意境的营造,给人一种清新雅致的感觉。

许多学者对赵孟頫的书法作品进行了深入的研究。有学者指出,赵孟頫的书法作品具有很高的艺术价值和历史价值。他的书法风格对后世产生了广泛的影响,尤其是在元、明、清时期,有众多书法家纷纷学习他的笔法和风格。《静心帖》作为他的代表作之一,更是体现了他在书法艺术上的高超造诣。通过对《静心帖》的研究,我们可以更好地了解赵孟頫的书法创作思想和艺术风格的演变过程。

总之,赵孟頫的《静心帖》,无论是从其本身的艺术价值,还是从它所承载的历史文化意义来看,都是一件不可多得的珍贵文物。它在书法史上留下了浓墨重彩的一笔,值得我们后人不断去欣赏、研究和传承。