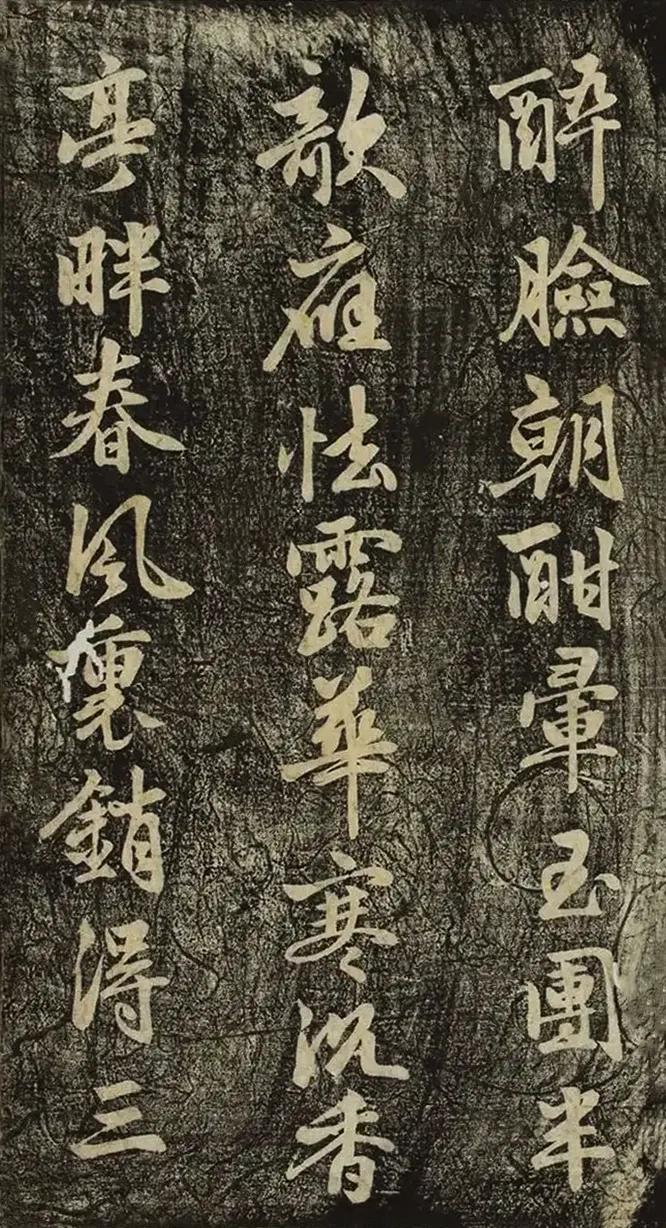

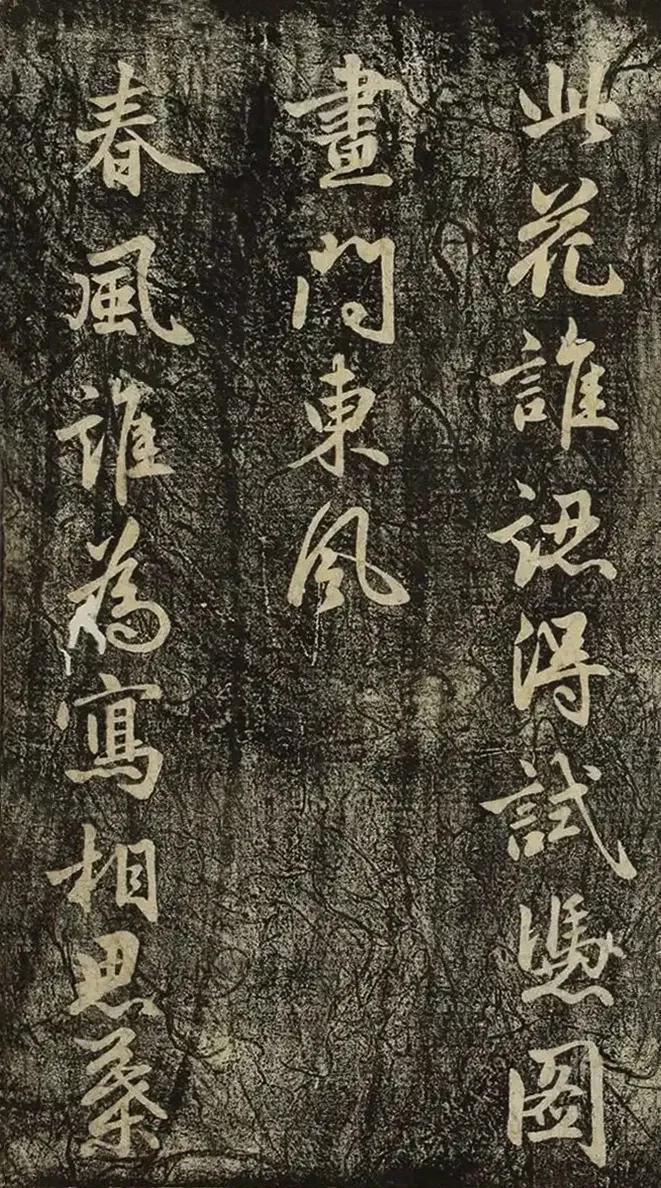

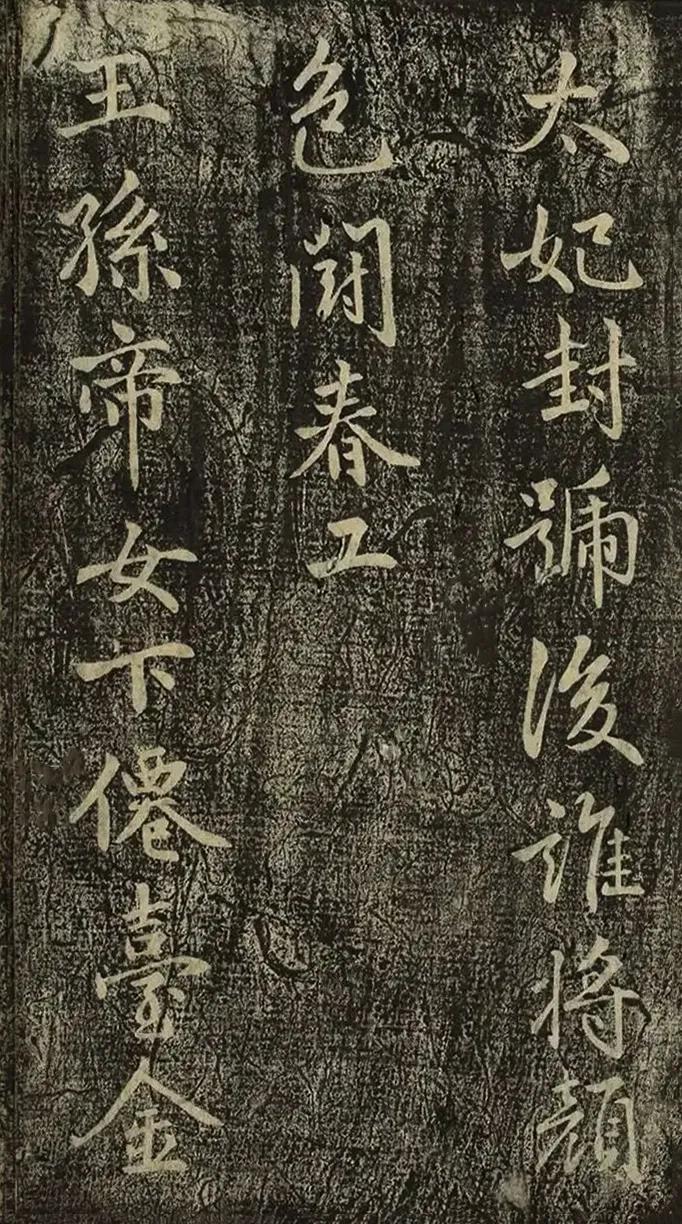

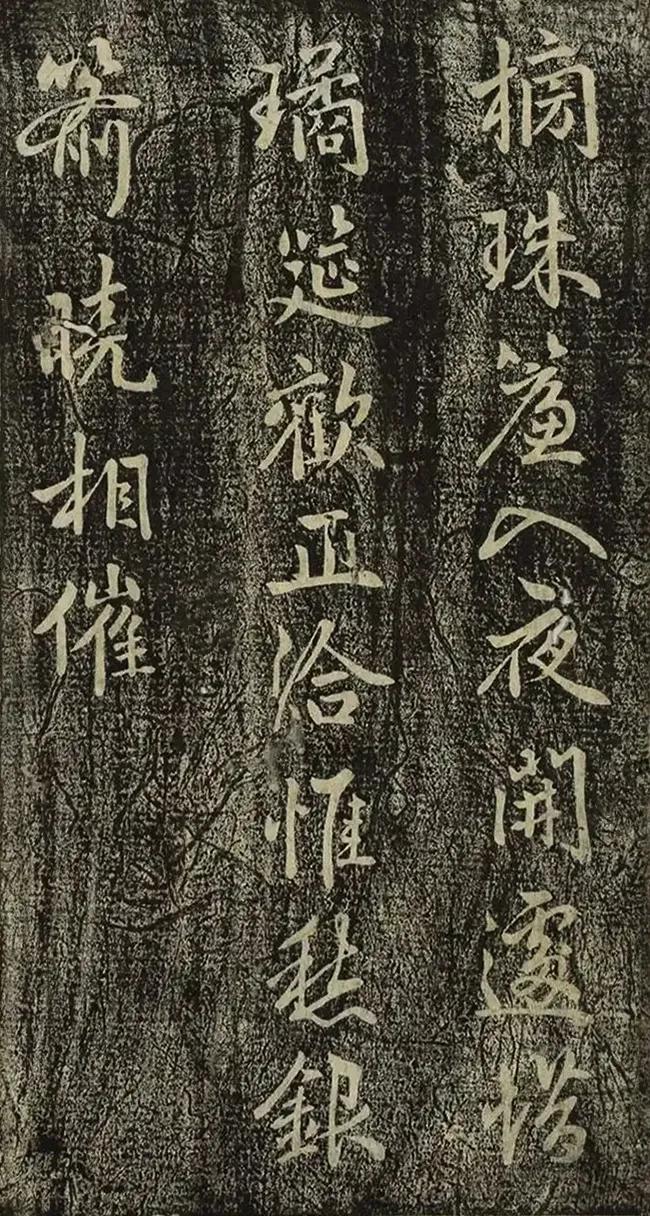

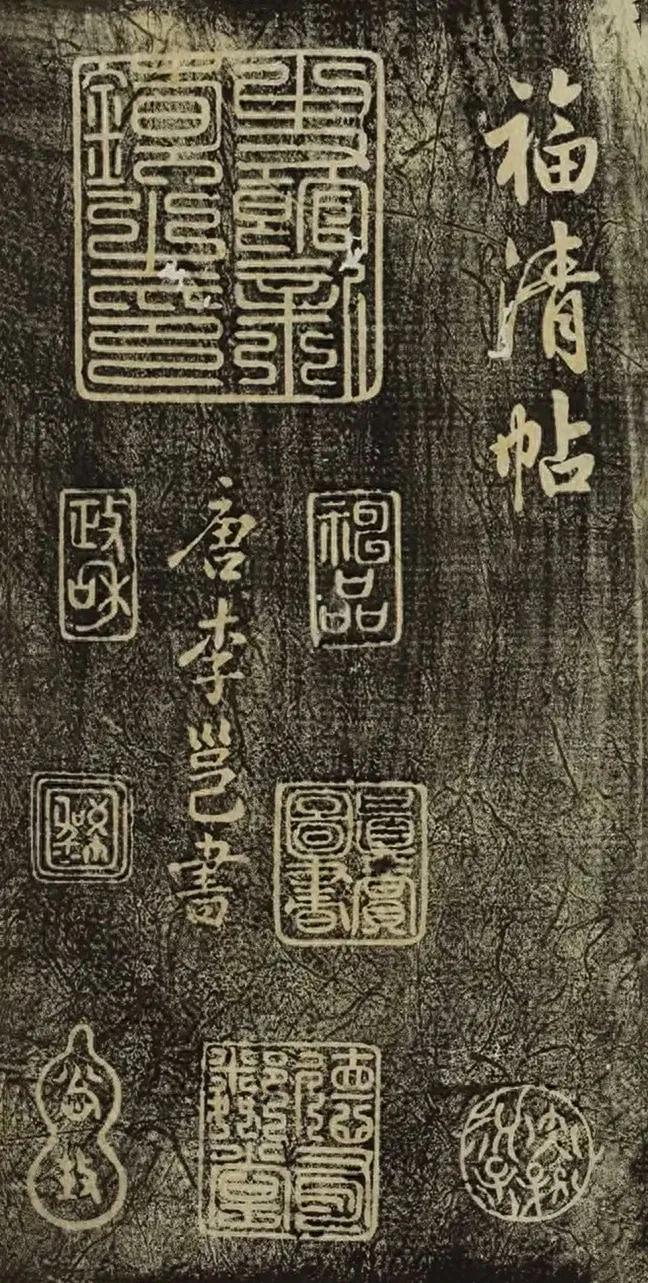

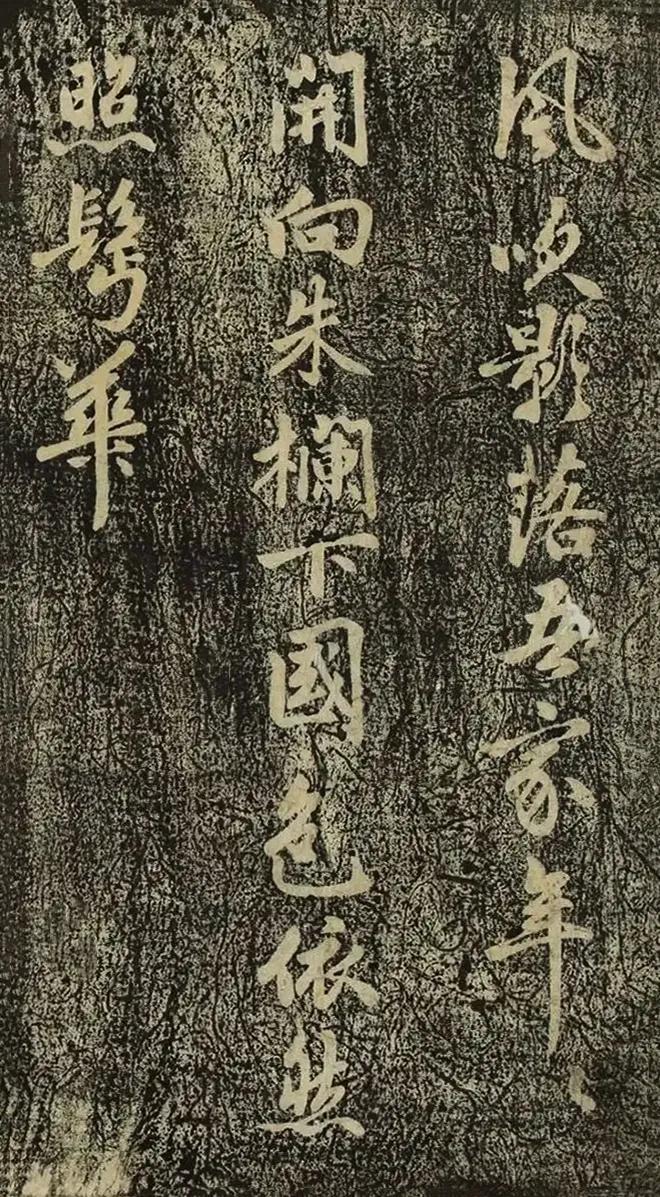

李邕所书行书《福清帖》,恰似一扇跨越千年时光的轩窗,引领我们得以一窥盛唐气象里那雄健且洒脱的笔墨神韵。

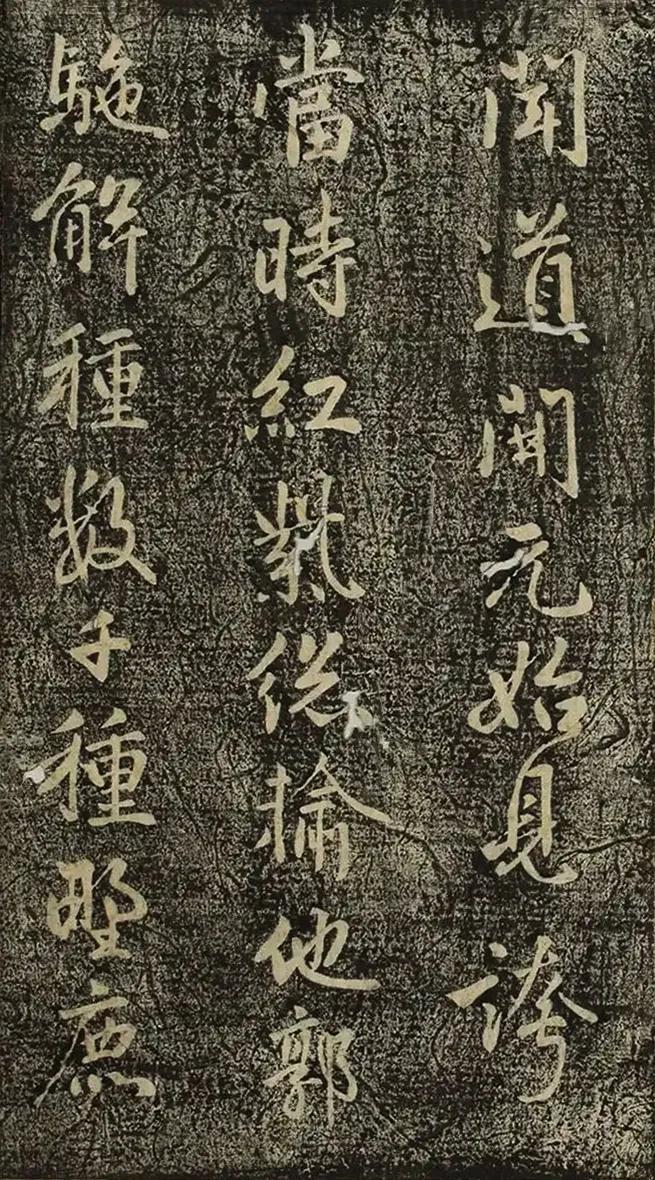

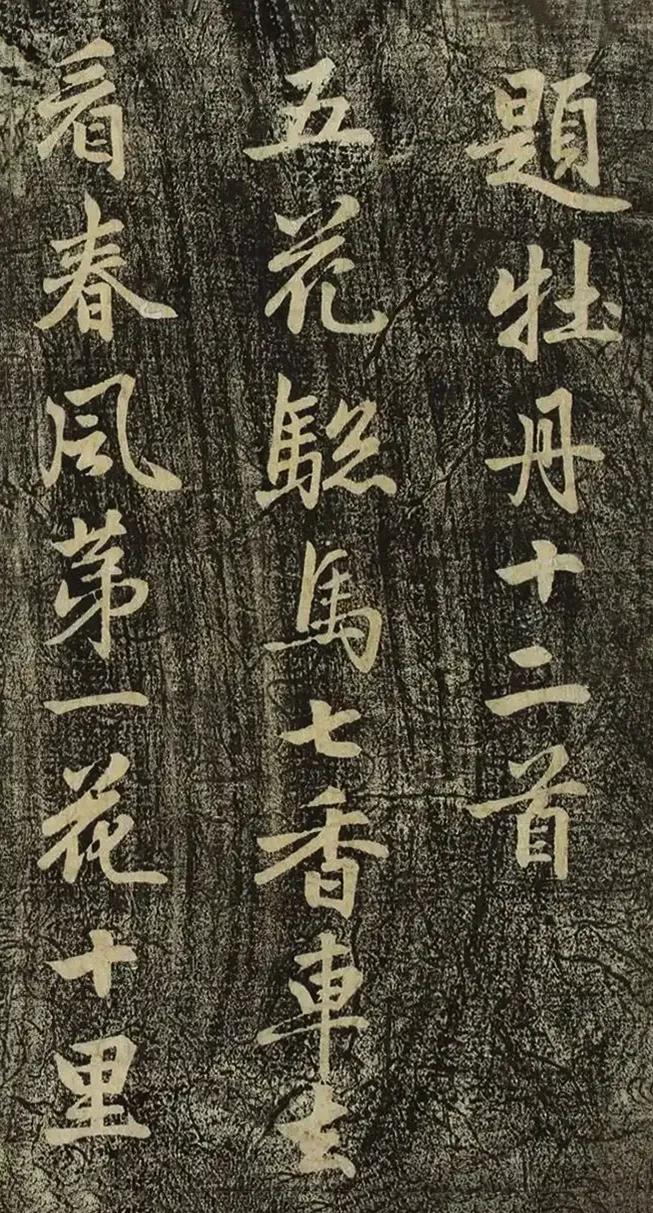

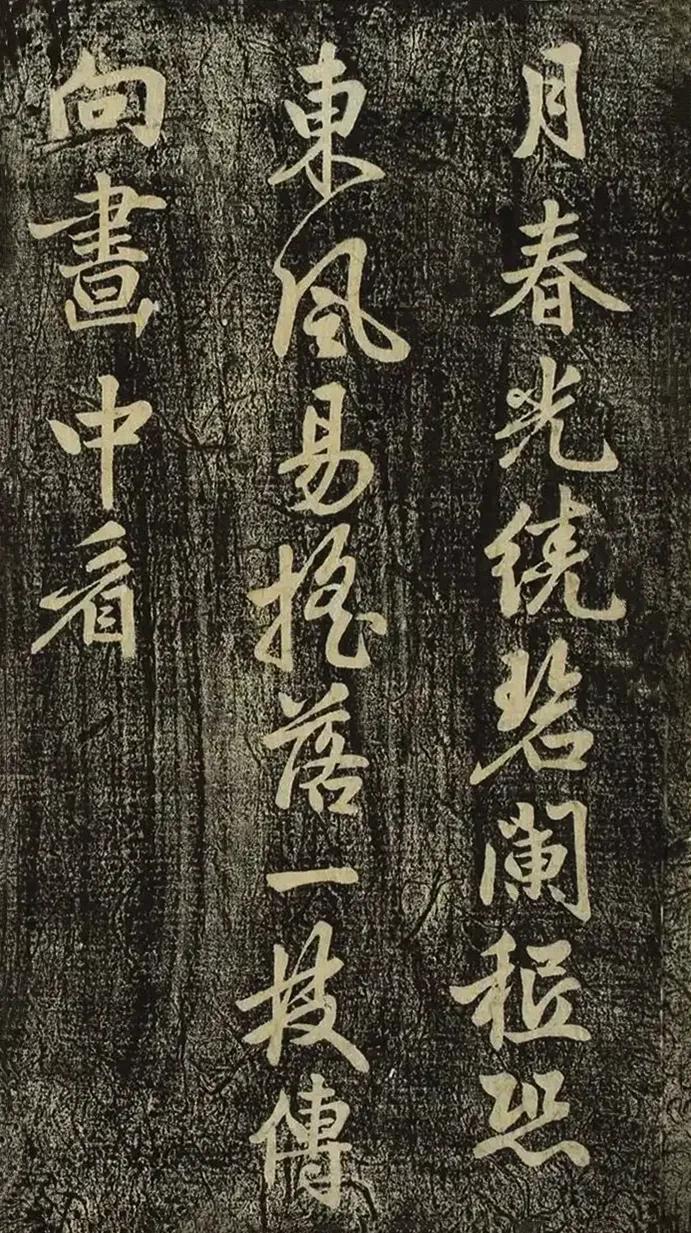

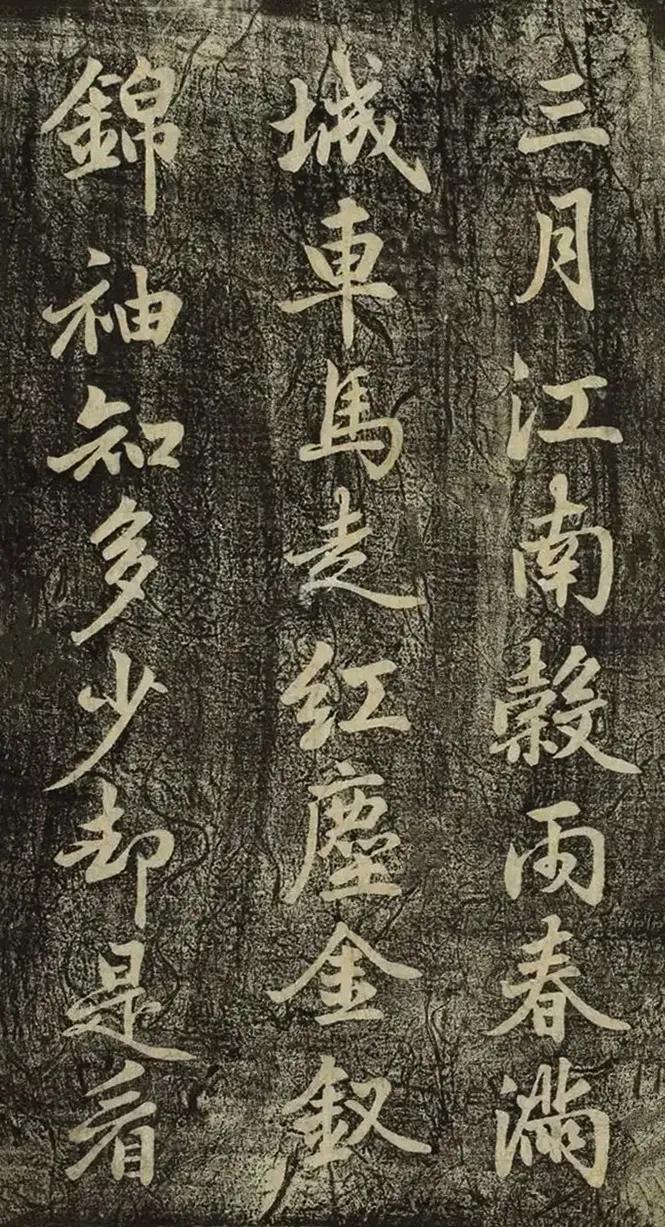

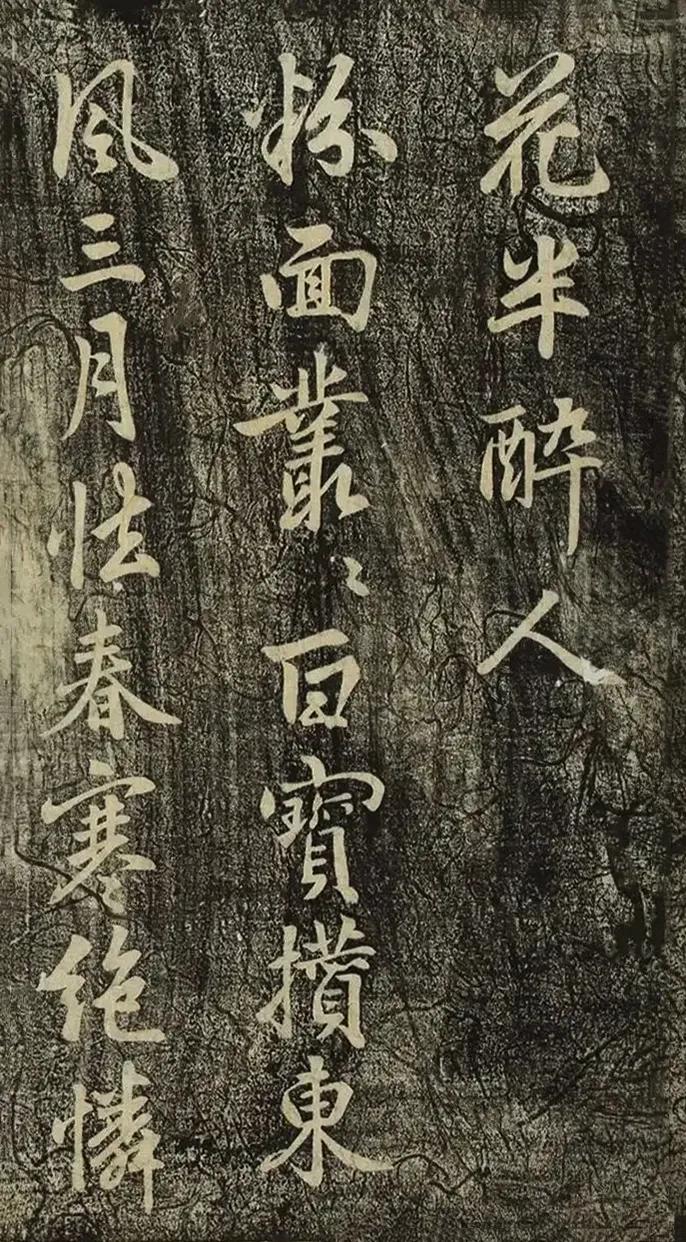

此帖亦名《题牡丹十二首》,书于唐玄宗开元十九年(公元731年),乃是李邕晚年呕心沥血之佳作。帖中内容虽为吟咏牡丹之辞,然字里行间却寄寓着对世事人生的深沉喟叹。

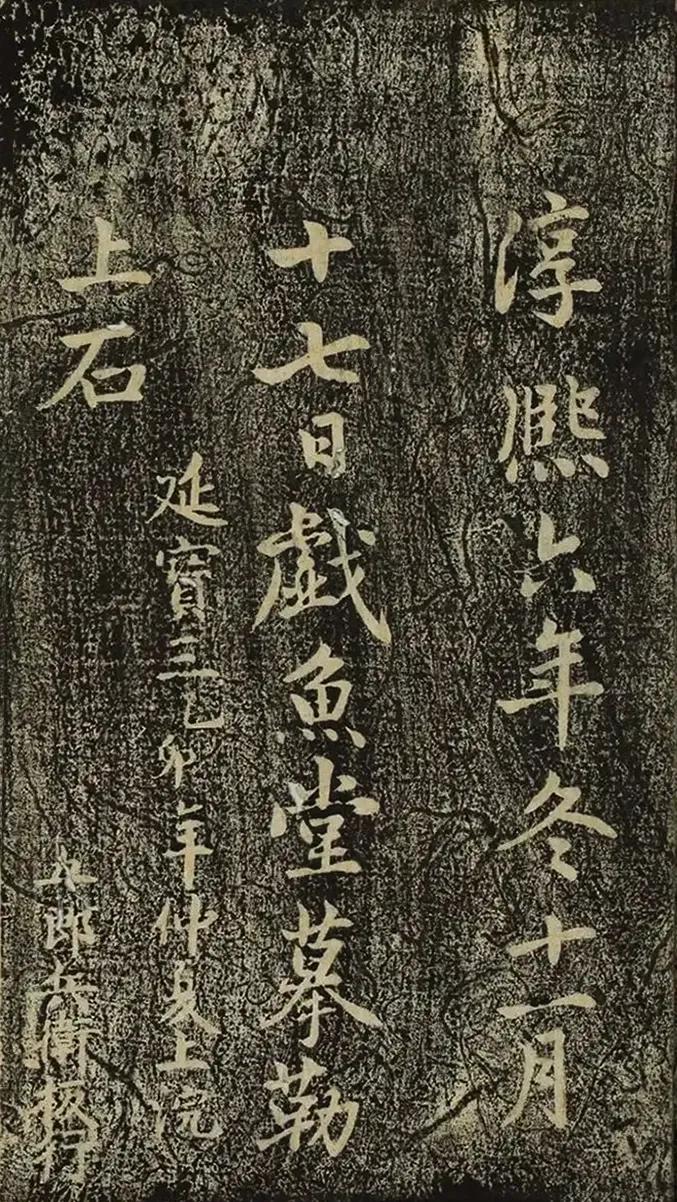

遗憾的是,该帖真迹早已在历史的长河中散佚无存。如今,我们所能得见的最为重要的传本,是公元1675年日本江户时代依据古摹本所镌刻的拓本。此拓本现珍藏于早稻田大学图书馆,这本身亦是一段文化因缘际会的见证。

谈及《福清帖》的艺术价值,其最为核心的贡献在于实现了“碑帖融合”。

在唐代,立碑纪事大多采用庄重规整的楷书。然而,李邕凭借其非凡的胆识与卓越的才情,率先开创了以行书入碑的先河。他巧妙地将北朝碑刻的雄强方劲与南朝尺牍的流美韵趣融会贯通,笔下之字既有金石般刚健的骨力,又不失行云流水般的书写意态。

这种“行书碑化”的创举,令他在后世被尊称为“书中仙手”。即便是宋代的书法大家苏轼、米芾,亦深受其影响。赵孟頫更是对他赞誉有加,称其为“右军之后一人而已”。

细观此帖,其魅力于每一处笔墨细节间自然流溢。

在布局方面,李邕巧妙地突破了均衡平稳的常规范式。字形大多呈现左高右低的欹侧之态,宛如迎风伫立之姿,于险绝之中寻求稳定之态,通篇气脉连贯畅通,尽显灵动之姿。

在笔法层面,他下笔凌厉如刀,切锋直入,锋芒尽显锐利之态;行笔过程里,线条粗细对比极为鲜明,横画粗壮以营造气势,竖画纤细以树立骨格,形成了独特的视觉节奏。转折之处更是方圆互融,或果断折出棱角,彰显刚劲;或婉转流通暗劲,蕴含柔韧,将力量与韵律把控得精准恰当。

这一切高超技艺的背后,是李邕对前人书法精髓的深刻领悟与大胆超越。他师法“书圣”王羲之的潇洒韵致,却并未亦步亦趋、一味模仿。相反,他将自身刚直豪迈的性情融入笔墨之中,最终形成了独具一格、如象般厚重且灵动的个人风格。此风格与王羲之“如龙”般的飘逸之姿,共同构筑起中国书法美学中“龙象并举”的崇高境界。

关于此帖的尺寸,因真迹已佚,确切数据已无从稽考。现今流传于世者,大多为后人摹刻的拓本,其形式既有册页,亦有卷轴。

此帖的流传历程颇为曲折。自南宋首次被摹刻上石之后,其艺术生命凭借拓本得以延续。在明清时期,它东传至日本,反而在异国他乡得到了妥善的保存与尊崇。这不得不说是一段文化的奇缘。

然而,相较于《福清帖》所取得的这些艺术成就,更令人感慨的或许是其背后那段鲜为人知的、关乎李邕与另一位唐代文坛巨星的往事。

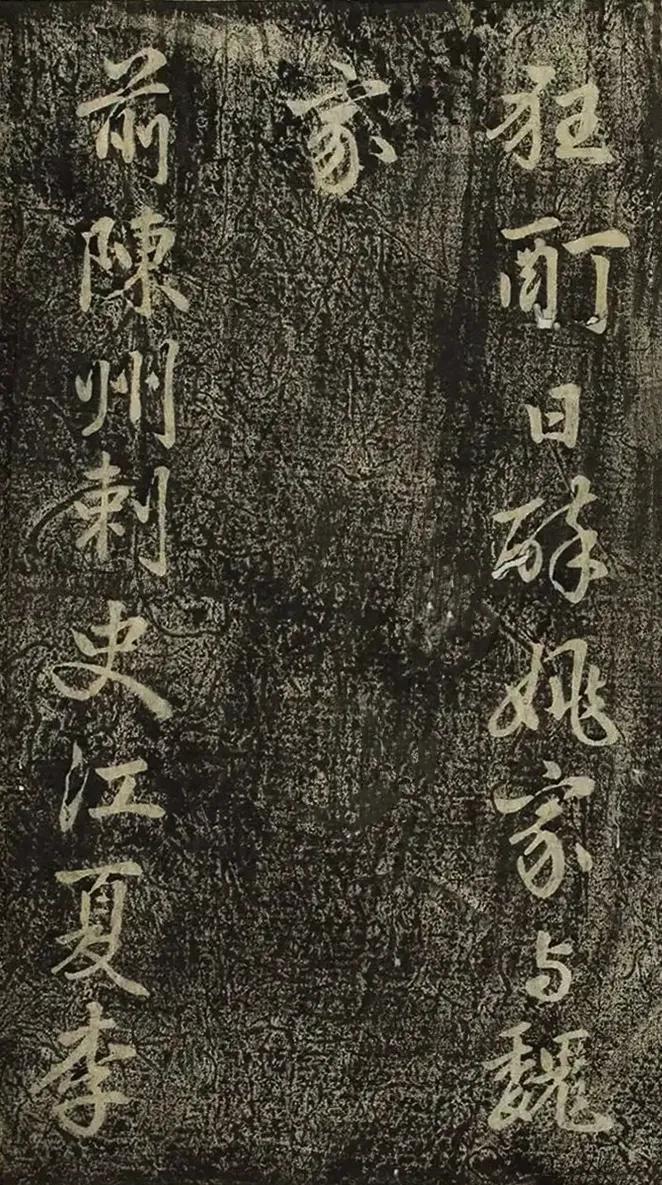

开元十四年(公元726年),风华正茂、胸怀壮志的青年李白,携自己的诗作前往拜谒当时已名满天下的文坛领袖、时任陈州刺史的李邕,期望获得他的赏识与举荐。然而,性格刚直、注重规矩的李邕,或许认为这位年轻人行事过于狂放,有走“终南捷径”之嫌,故而未对其以礼相待,甚至有所冷遇。

这次挫败深深刺痛了李白,他挥笔写下了那首著名的《上李邕》:

“大鹏一日同风起,扶摇直上九万里。

假令风歇时下来,犹能簸却沧溟水。

世人见我恒殊调,闻余大言皆冷笑。

宣父犹能畏后生,丈夫未可轻年少。”

诗中,李白以冲天之大鹏自比,自信满满地回击了李邕的“轻视”,那句“丈夫未可轻年少”,可谓掷地有声。

历史的吊诡之处就在于,当年这位渴望得到认可的“后生”,最终成为了光照千古的“诗仙”;而那位曾身居高位、声名远扬的前辈李邕,晚年却因卷入政治纷争,遭人诬陷而死。

大约二十年后,李白与李邕曾有在汴州同场的机缘,高适、杜甫亦皆在场。然而,史书并未留下二人有任何交流的记载,那段早年的嫌隙,似乎终究未能化解。

这段往事,为《福清帖》的笔墨世界增添了一层复杂的人性色彩,让我们得以窥见,在辉煌的艺术成就。

《福清帖》不仅是一件堪称典范的书法佳作,更是一个时代的文化标识,一段跌宕人生的生动缩影。

李邕以其如椽之笔,于石碑之上演绎了一场场“戴着镣铐的舞蹈”,将盛唐的雄浑气魄与文人的不羁灵魂,永恒地镌刻于这一方天地之中。