温家宝总理在一次回答记者关于台湾的问题时,引用了一句古诗“一心中国梦,万古下泉诗。”这句诗出自郑思肖的《德佑二年岁旦》第一首,全诗为:

力不胜于胆,逢人空泪垂。

一心中国梦,万古下泉诗。

日近望犹见,天高问岂知。

朝朝向南拜,愿睹汉旌旗。

郑思肖像(图片来源网络)

赤手空拳,难酬报国雄心;遇见朋友,只能空流泪水。日思夜想,一心恢复中国;弱肉强食,古今不免同慨。天颜不远,盼望还能得见;苍苍者天,可能预见未来?朝朝暮暮向南膜拜祷告,但愿重见大宋旌旗回来。这是诗人1275年写于苏州的诗作,其时元兵南下,苏州已陷落,宋恭帝还在临安(同年临安沦陷,南宋灭亡),国家面临危亡之际,诗人在诗中抒写了国土沦陷后心中的痛楚、悲酸和未能为国尽责的惭恨,表现了对国家、民族的强烈责任感和坚贞不渝的民族气节。

郑思肖(1241年-1318年),字忆翁,号所南,又号三外野人,祖籍连江(今福建福州)。父亲郑起官任南宋平江(今江苏苏州)书院山长,郑思肖年少时秉承父学,明忠孝廉义。20岁左右,为太学优等生,应博学鸿词试,授和靖书院山长。当元军大举南下时,郑思肖到临安(今杭州)叩宫门上疏皇帝,怒斥尸位素餐者之恃权误国,要求革除弊政,重振国威,抵抗元军。因为言辞激烈,上书被扣压,未予上报。诗人在镇江登上多景楼,看到大好河山一天天地沦失,报国壮志不能实现,忧心如焚,直抒胸臆写下《重题多景楼》:无力可为用,登楼欲断魂。望西忧逆贼,指北说中原。运粮供淮饷,军行戍汉屯。何年遂所志,一统正乾坤。

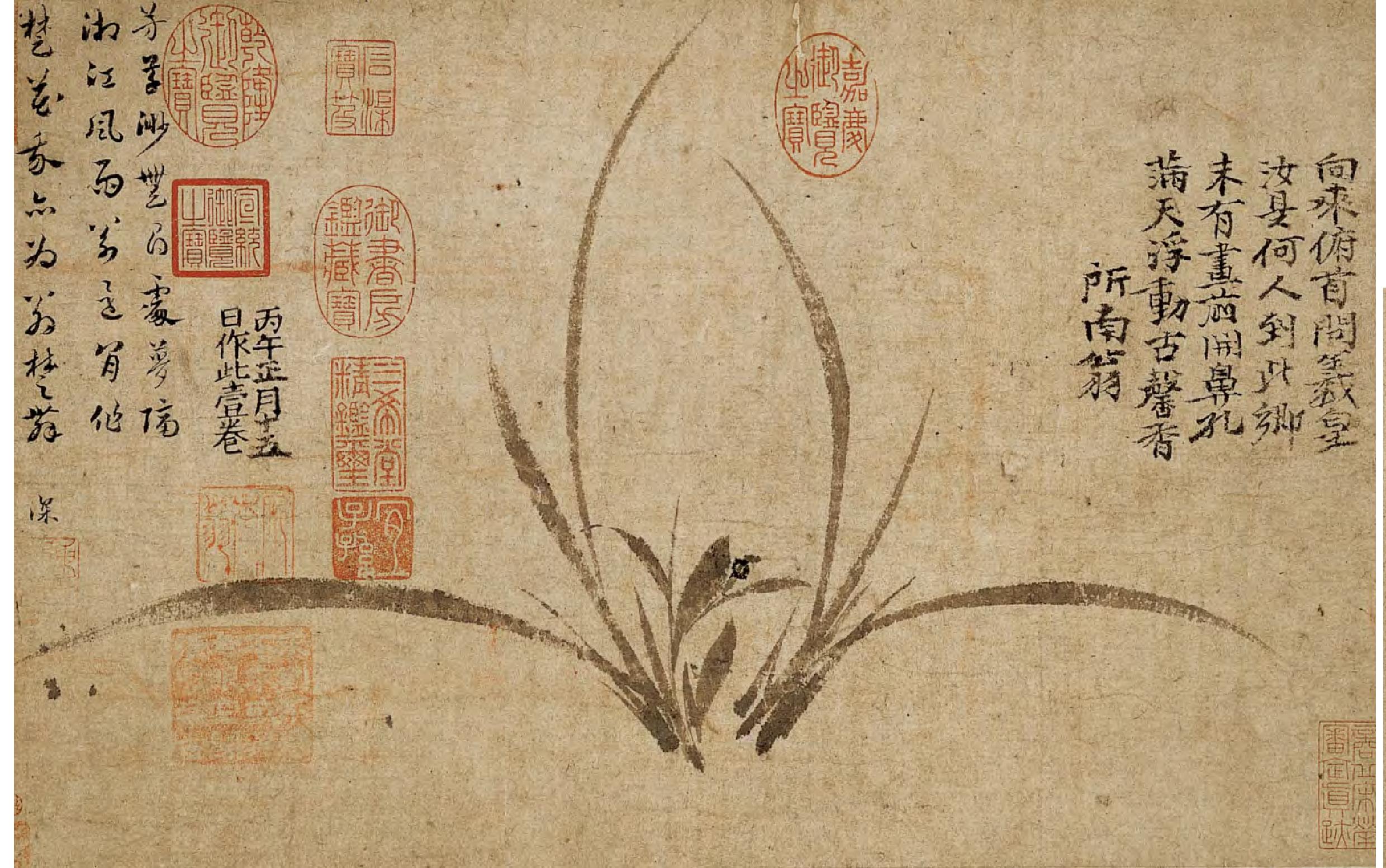

郑思肖画兰(图片来源网络)

南宋灭亡后,郑思肖学习伯夷、叔齐不食周粟的精神,不臣服蒙元的统治,自称“孤臣”。因肖是繁体赵(赵是宋的国姓)的构成部分,所以改名思肖。郑思肖坐卧必向南,自号“所南”,把居室题额为“本穴世家”,如将“本”下的“十”字移入“穴”字中间,便成“大宋世家”,以示对宋的忠诚。郑思肖原与宋宗室、著名画家赵孟頫交往较多,后赵降元并任官,郑思肖即与之绝交。

郑思肖是诗人和画家,尤擅画兰,宋亡后,所画兰花都无土和根,喻土地已沦丧于异族。当时一些权贵向他索要画兰,无论出多大的价格,郑思肖都不答应。倒是一些寻常百姓,谈话合意的,反而能有所得。一个当地官员求画不得,知道诗人有几十亩田地,威协说如不给画就加赋加役。诗人怒道:“头可断,兰不可画!”郑思肖画兰,疎花简叶,不求甚工,画成了即毁掉,绝不轻易随便给予他人,所以他能存世至今画的兰花极少。日本大阪市立美术馆收有一幅诗人的《墨兰图》,笔劲硬朗,气格高洁,画卷题诗更表白他蔑视元朝忠君爱国情操:向来俯首问羲皇,汝是何人到此乡?未有画前开鼻孔,满天浮动古馨香。

郑思肖也曾画菊,并有一首著名的题画诗《画菊》:

宁可枝头抱香死,何曾吹落北风中(图片来源网络)

花开不并百花丛,独立疏篱趣未穷。

宁可枝头抱香死,何曾吹落北风中。

菊花开放的时候,百花已经凋谢,只有她独自开在稀疏的篱笆旁边,让人心生喜悦,觉得与众不同。更不同的是菊花宁愿保留芬芳枯死枝头,也决不被北风吹落。这首题画诗,与一般赞颂菊花不俗不媚的诗歌不同,托物言志,深深隐含了诗人的人生遭际和理想追求。

郑思肖作画“不妄与人”,更没有卖画赚钱的心。他一日三餐只有蔬菜,虽然贫困也耻于谈钱。他曾有几十亩地,后捐给寺院,接济穷困的四邻乡亲,自己只留几亩田雇人耕种,为贴补衣食之需。他曾对租种的佃户说:“我死后这些田就归你。”郑思肖无家无子女,曾宿于寺内,平时头戴烂纱巾,脚踏破鞋底,后来因看不惯寺中群僧争主持,转居苏州陋巷,“屋中无所有,事事不具足”,诗人不以为苦,终日题诗作画,探究天人性命之学。曾作《伯牙绝弦图》,题诗自喻心境:终不求人更赏音,只当仰面看山林。一双闲手无聊赖,满地斜阳是此心。

诗人在四十年间创作了大量抒发心怀的诗文,晚年自编为《心史》。当时形势,根本不可能刊行,于是将《心史》重缄封好,沉于苏州承天寺眢井中。《心史》收诗250首,杂文4篇,前后自序5篇,内容讴歌了南宋的爱国志士,痈斥了奸臣佞徒,控诉了元军的暴行,表述了自己爱国与忠诚,字字饱含血泪。《心史》在枯井中沉埋达355年,直至明崇祯十一年(1638年),承天寺挖掏一口干枯的井时,发现一个铁盒,打开盒内是石灰,灰内又有一个铁盒,涂以生漆,内藏一书,内封纸上写“大宋孤臣郑思肖百拜封”,这部光照千古的奇书方重见于世。

诗人78岁时得病,叮嘱前来的朋友说:“待我死了,请你书一位牌位,上面写‘大宋不忠不孝郑思肖。’”言毕气绝。