中国诗歌的古老传统主要是“抒情”,但抒发的最重要内容就是“乡愁”。《诗经·小雅·黄鸟》就写到:“此邦之人,不我肯榖。言旋言归,复我邦族。”“此邦之人,不可与明,言旋言归,复我诸兄。”《诗经》中这样的思乡詩歌有许多,应该说,这是中国诗歌中最早的思乡作品。

东汉末年的《古诗十九首》就有三大主题:游子思乡、思妇闺怨、世事无常,而思乡排在第一位。唐诗乡愁作品,俯拾即是。李白的“床前明月光,疑是地上霜,举头望明月,低头思故乡。”崔颢《黄鹤楼》“日暮乡关何处是,烟波江上使人愁”。王弯《次北固山下》“乡书何处达?归雁洛阳边。”以后历代都有,不胜枚举。近现代的思乡作品,也是汗牛充栋。当代著名诗人余光中一首《乡愁》,蜚声世界。

从《诗经》到现在,抒写“乡愁”已经成为中国诗歌史上一个古老的传统。在今天,能自觉发扬这一传统的人,有很多,其中安徽诗人贡发芹,就是一个典型。他在四十多年的诗歌创作中,写了大量的思乡作品,数量众多,内容丰富,表达上也形成了自己的风格,因而有阅读研究的必要。其中最重要的一点就是贵古诗“乡愁”主题的继承与发扬

贡发芹的诗歌创作历程,前前后后已有四十多年了。在我的印象中,能够在诗歌创作上坚持不断,几十年始终如一,绝非易事。如果不是对诗歌的执着爱好,入了迷,近于痴,那是很难想象的。在这个漫长的岁月里,一共出版了五本诗集。诗集的编排都有一个特点:每本集子内容都大致分为四个部分,而思乡的内容总是排在最前边。为什么呢?众所周知,“乡愁”,自古以来就是中国历代詩歌创作的一个重要主题;用诗歌的形式书写“乡愁“,早已形成了一个光荣的传统。如若不信,请翻开古代任何一个著名诗人的集子,其中思乡的作品,都是重要的组成部分。近现代诗人,也都如此。贡发芹,作为一个当代诗人,在他的五百多首的诗歌作品中,思念故园的篇章就占了总数的三分之一。就整体而言,不仅作品数量大,而且艺术水平也达到了一定的高度。就此而言,贡发芹不仅忠诚地继承了这一古老的传统,并且在很大程度上做到了发扬光大。

五分本集子,总共五百首作品;而其中关于思乡的就大约有一百五分十首之多,其中占比几乎三分之一。这还是从作品鲜明的“乡愁”主题来确定的,至于那些有着隐隐约约的思乡意味的,好均未计算在内。

既然有这样多的思乡作品,那么,作者是怎样表达对故乡的思念的呢?这里从地理坐标的回望、山水风物的依恋两个方面来作一些探讨。

1,地理坐标的回望

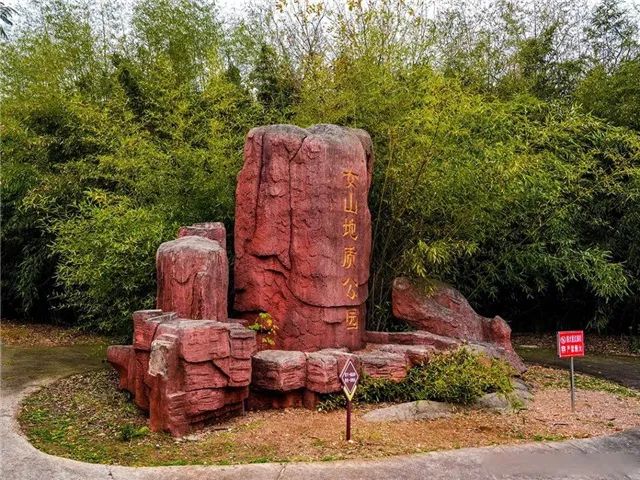

作者从小生活过的村庄,是女山湖镇山东村杨套,周边有许多重要的地理标志,有淮右巨川四季奔流的池河,有升级地质公园腼腆的女山,有雍容雅致又不乏浪漫的女山湖,有千年要津王摆渡等,这些闻名遐迩的地理标志意义表明作者故乡富有深厚的文化内涵和历史意蕴。又因为他曾经在这里赤脚放过牛、晚霞里采过猪草、经常与童伴嬉戏,所以,对这里的花草树木,蜿蜒的小路,美丽的传说,都是耳熟能详而且刻骨铭心。在那些天真而淳朴的少年记忆里,封存了数量惊人的生活故事和许多细节;那是作者在那个特定时空中最重要最深刻的生命体验,已经烙印在心扉,难以磨灭。

可是突然一天,离开了,远走高飞,游走天涯。为生计而奔波,为理想而奋斗,为爱情而努力;可当他羁旅倦憚之时,孤独寂寞之境,必然高处凭栏,“望故乡渺渺,归思难收”(柳永《八声甘州》)。此时,最初涌现的家乡形象,就是具有地理坐标意义的山水田园,而这首《女山与女山湖》就是一例:

女山始终恋着女山湖,

女山湖永远恋着女山。

这是拟人化的写法。女山自古就坐落在这里,而山下就是碧波荡漾的女山湖,二者自从来到人间那一天起,就紧紧连在一起,也永运不会分开。这是地球运动创造出的一项巧夺天工的艺术杰作,给古往今来的文人墨客,留下了广袤无垠的想象空间,因而也就成了作者寄托“乡愁”的最佳对象。这两句在写实的前提下,又拟人化了,所以,写实也给人以遐想。

日落月出,斗换星移,

千古不变的是女山与女山湖的恋情。

时光变换,岁月流逝。游子对故园的怀想和思念,就像“女山和女山湖”的恋情,千古永恒。

如果没有女山,

女山湖就只能孤苦伶仃;

如果没有女山胡,

女山就会失去青春和生命。

人的生命本来就是孤独的。因为有了家人,有了伴侣,有了志同道合的圈子,有了值得追求的理想,这才可以暂时摆脱孤独纠缠,而暂时享受人际关系的和谐带来的愉悦和安心。当你一旦远离这熟悉的一切,孤身一人的时候,孤寂就会不请自来而萦绕心头,挥之不去。这时就会想起故园亲人或山水风物,来帮你暂时驱离那些烦恼和怅惘。所以,“女山”不能离开“女山湖”,异乡游子的心理,也时刻装着家乡的那些熟稔的身影,标志性的风物。

由此可知,女山和女山湖就是故乡的地理坐标;她们之间的绵绵恋情,其实就是诗人和故乡的恋情,缱倦如水,潺潺流淌,不绝如缕。一旦看到或想到了她们,思乡之舟,也就到了停泊的码头,栖息的港湾。

《故里杨套》:

淮右最后的巨川为九曲池河,

池河飘逸的裙衩美名曰女山湖;

女山湖温柔的手臂挽着自然村落杨套,

杨套就是我魂牵梦绕的故里。

这里主要地理坐标式的意象:淮河、池河、女山湖(暗含女山)、杨套;思路顺序是由远到近,由大而小,最后再推出杨套。这很像电影的长镜头,从遥远开始,缓缓拉近,最后出现了一个醒目的特写——杨套;如此写法的目的是:首先,表明杨套所处地理位置优越,风光秀丽优美,在淮河以南的广袤田野上,有一个村庄叫杨套。其次,这个村庄处于重要位置。有大小两条河流的护卫,且一方天然湖蓝的映衬,更有一座含羞腼腆的女山的陪伴。这样一来,本来朴素无华默默无闻的村落,现在已经成了令人羡慕的风水宝地。为什么这样写呢?只有如此,才能和“魂牵梦绕“一词相应和,才值得作者魂牵梦绕。俗话说,儿不嫌母丑,游子又怎能让自己的故里在诗歌的意境里显现出一副穷酸的模样呢?这里是否还暗含着另一种自信的意思,好山好水出高人?我的家乡富饶美丽,怎能不让我牵挂呢?

以下写道:经过考证,杨套已经存在两三百年了;由于父母的选择,所以我就生长在这里了。这里的生活怎样?有些什么有趣的故事?哪家姑娘最水灵?在历史上出过哪些有名的人物?他们的传奇经历又如何?这些已被作者有意地略去,留下空白,让读者用非凡的想象和联想来补充。

源于远方神圣庄严地呼唤,

我百般不舍又不得不毅然离开这里。

究竟是命运的驱使,还是什么富有魅惑力的呼唤,不知道,但结果是,既依依不舍又“不得不”离开故乡。这是过渡,主要是引起下文;其内容:

我离开之后,随着时光的流逝,人事的变迁,杨套也发生了巨大的变化:“门南的清溪早就枯竭”、“窗西的老井久已坍圮”、“村北的弯枣树不再开花结果”、“庄东的桃花坞只有芳草萋萋”、燕子衔泥无处筑巢、知了高歌也变成了儿时的记忆。当然,这一连串的铺陈夸张,意在形容故里的萧条和凋零。以前在村里享受到的“亲切”、“温暖”,现在已经了无踪影。

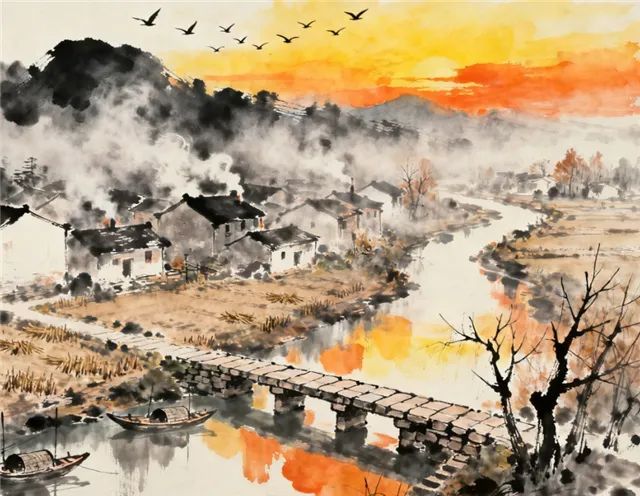

从艺术手法来看,这一段用了反衬法,故意描述难以想象的冷落景象,让人触目心酸,但这不是最终的表达意愿;而故意排比渲染的目的,是在以此反衬出“故里”当年的景色美好,人烟阜盛——南面“清溪”叮咚,窗西“老井”清澈,北面弯枣树果实累累;东面的“桃花坞”桃花绽放,春燕衔泥,知了高唱,这是怎样一幅生机勃勃的画面啊!能不令人神往?能不引人思念?这就为下文做了充分的铺垫。

接着回味了当年的生活感受:

物资虽然匮乏,

但有生动奇妙的故事弥补,

经常能够心满意足。

日子虽然艰难,

但有无上崇高的梦想修饰,

从来不缺快乐幸福。

从过去岁月的艰苦中,咀嚼出了令人颇感幸福的味道了。其中“故事弥补”、“梦想修饰”两个短语,值得仔细玩味。

“故事”指什么?是当时生活中的一些街谈巷议或家长里短吗?还是哪对夫妻感情不和而吵架闹离婚呢?还是三五成群的长嘴婆谈笑明星八卦?都不是。应该是一种精神食粮,一种文学雨露的滋润,一种能够使人们在心灵世界深感欣慰和满足的养分。

而“梦想修饰”,在那个时代,一般的青少年,都朝气蓬勃,怀有梦想,总觉得未来的发展,一定是繁荣昌盛,百花争艳,一片春光。从来就没什么患得患失的哀叹,没有什么人在面对困苦时的垂头丧气而一筹莫展。所以,虽然眼前有些苦,但想到未来的美好,苦就变成了甜。于是,勇气来了,意志坚定了,力量充沛了,在漫长的人生路途上,斗志昂扬,大步向前。

总而言之,心中的故园,是一个特定时空的遗存。在那里,不仅有地理标志,还有生活的影像。怀念故里,也包含当时生活的感受和回味。如其中写道:虽生活贫苦,但精神充裕;虽处于社会底层,可梦想崇高远大。这样的人,虽在困境,却有“一览众山小”的高远期盼;虽目前囊空如洗,却有将来富甲一方的宏愿。这样的人,才是压不跨、锤不扁、蒸不熟、炒不爆的一粒响当当的铜豌豆。

接着又是一种困惑:

过去,穿梭在杨套庄子中,

没人思考生命怎样开局,

现在,杨套珍藏在心坎里,

很多人询问未来的归宿;

夜阑人静之时,

天神一再拷问大地:

杨套即将从人们的视线里消失,

那沉甸甸的乡愁最终安放何处?

这一段很有哲理。1,以前生活在杨套,它和生命融为一体,总觉得彼此相伴,永远和谐美好,从来不会想到有一天杨套会消失,化入梦中。可是,突然一天,“故里”消失了,这才恍然大悟,原来世事无常,一切皆是过眼云烟。2、活在世上,谋生应放在首位。当生活无忧无虑了,心灵就空了,这时,才真正领悟到一条生命的真谛:要找一个空间安放自己这颗不安的心,寻求寄托。其实,常识认为,灵魂有三个去处:艺术、宗教、哲学。对一般不信宗教的人而言,艺术和哲学,就是理想的归宿。但哲学,有些深奥,大多数人摸不着头脑,那就只有艺术了。而艺术有多种,建筑、雕塑、绘画、音乐等等,许多都必须经过专业训练之后,才能入门。要登堂入室,那就很难想象了。然而,有一门文学艺术,倒是门槛低,容易进入,而其中的诗歌,更是一种轻便灵活而又可以随时歌吟的语言艺术,于是,诗歌就成大众的娱乐对象,诗歌也就可以为你指出回家的方向。

以上两首作品,都是以故乡地理坐标的回望与怀思,来书写“乡愁”的。这种写法,通过具象的回望与怀思,来抒发难以捉摸的“乡愁”,使无形的乡思,化为了具体的艺术形象。这样化无形为有形,化抽象为具体的写法,使对故乡的眷恋就具体可感了。当然此类作品,还有许多,这里不再一一举例。

2,故园风物的依恋

故乡的标志性的事物,毕竟有限,而思想的情感情绪,却是无限的,因而借助地标来书写,也是有局限的。因而诗人,为抒发无限的乡愁,还必须借助故园的其他风物的描述,来寄托故乡的依恋。

《故乡风物志》:

门前的小树,是一支熊熊燃烧的火炬;

树下的小路,是一行清晰流畅的篆刻;

路边的小草,是一首生机盎然的唐诗;

草旁的小河,是一弯明净清透的新月。

河畔的小山,是一方垫稳脚跟的碑石。

这里写了物种“风物“小树、小路、小草、小河、小山,都是常见的事物,到处都有,没有什么特殊性;但是,每个意象前边都有一个”小“字。就使这些风物,变得小巧、精致、灵动,感到有一种生动活泼的意味,同时,又洋溢着淳朴可爱的气质。最重要的是后面的喻体:火炬、篆刻、唐诗、新月、碑石。

“火炬“,不是火把,火把常常在夜里照明,而”火炬“则与此不同,有象征光明与启蒙的意思,也有指引前进的路标意味。把“小树”比作“火炬”,说明作者对它的印象深,记忆牢,难以忘怀,每次回乡的时候,“小树”就是路标。

“小路”,比喻为“篆刻”。具有灵巧、轻快、生动、活泼的特点,具有静中寓动、动静结合的审美效果。可见,在诗人眼里,故园的小路,不仅有艺术感,还是有生命、有情感的。

“小草”与“唐诗”连接起来,别有一番深意。直接联想到韩愈的《早春呈水部张十八员外》:“天街小雨润如酥,草色遥看近却无;最是一年春好处,绝胜烟柳满皇都。”这里的“小草”,就是春意盎然的意思。然而,“唐诗”是中国诗歌史上的一粒璀璨的明珠,清新自然,兴味无穷。作者认为,故乡的“小草”,质朴自然,生意浓浓,耐人品味,也不乏“唐诗”的气质。

“小河”,像“新月”,意指河道弯弯,河水清亮,远看就像一弯“上弦月”,虽然没有满月那样——“琼楼玉宇清光满,宝镜银盘爽气悬”的豪气和自满,但是,清新小巧就是另一番滋味了。这是形容回到久别故乡的一种心情,既有点新鲜,似乎也有一些淡淡的陌生和新奇。

“小山”比喻为“碑石”,有何意味?“小山”被踩于脚下,那就是垫脚石;那其中的“碑”字作何解释?必须清楚,“碑”的本意是指一种无文字而坚硬的石头,而后来演变为刻上文字的纪念性载体。这样,“碑石”就有了两种意思:第一,就是指“垫脚石;第二,“小山”在故乡,又拥有纪念过去难以忘怀岁月的意涵。

再看下文:

山顶的小雨,是一回新颖别致的传奇;

雨中的小风,是一世自由自在的惬意;

风里的小花,是一颗温馨馥郁的汗滴;

花上的小虫,是一汪波澜恣意的血迹;

虫间的小唱,是一支荡气回肠的心曲。

这里写了五种事物,可以用顶针手法分为四组:雨和风、风与花、花与虫,虫和唱,这就是四幅画。怎么理解呢?这必须联系作者青少年时代的生活体验和感受来理解。当年放过耕牛,挖过野菜,打过猪草,抓过鱼虾。这些事情都在野外做的。特别是春夏之交,草木茂盛,遍地小花,小虫蜂蝶,到处都是。当你劳累了正在山顶小憩,突然来了一片云,于是撒下了丝丝小雨,淋湿了衣服,也洗去了汗味,顿时轻松爽悦,就像传说的奇闻一样,引起了兴奋。当然,“传奇”,也可以当作田野劳作偶然遇雨的一种新奇的感觉。正在雨中遐思之际,悠悠山风吹来了,不久干了湿气,于是“爽悦”刚过,又来了“惬意”;再随意欣赏了路边小花,花瓣上有几颗鲜亮的水珠,并且散发几分浓郁的馨香;再仔细一瞧,花瓣上还有小虫;而小虫带着残留的雨水,慢慢地爬行,在花瓣上拖出了一条隐约的红色痕迹。这是红花沾水褪色而形成的。作者夸张成了“血迹”。“血迹”这一词语,隐含着诗人对美好事物的怜惜,对美丽而脆弱生命的爱意。

“小虫”,应是一种会唱歌的昆虫。它没有意识,只有本能的欲望。当这种最本能的愿欲获得暂时满足之时,他们就会自觉发出特殊的鸣叫,被拟人化为“唱歌”。

这里对小雨、小风、小花、小虫四种风物的形容,实际是诗人个体生命,在一个特殊境遇中自由快乐的感受过程。景物小而真,质朴而挚诚,没有任何修饰和装点,一种纯粹自然的形态。作者要表达的是,一个在外打拼的人,当带着浑身疲劳倦怠回到故乡之后,故园的山水风光的亲切和委婉,让他立刻忘记了天涯倦客的颓丧和衰微,而焕发出了一种全新的欣奋和振作。故乡风物的多情与和蔼,不就像那“小雨”“小风”的软绵轻柔,不就像那“小花”、“小虫”的轻盈而可爱,这一切巧妙融合起来的画面,就真实的展现出了一个羁旅“游子”回到故乡的愉悦心态。

最后一段:

我是风物中一颗普通的沙砾,

骨头里满含钠元素和铁分子,

只有回归乡愁四溢的泥土中,

灵魂才能踏踏实实。

这几句,是主题的呈现。用比喻,作者自比为“沙砾”,因其含有“钠元素和铁分子”,即有内涵有意志,有韵味有骨气,必须和故乡的泥土融合,才是踏踏实实的生命落脚之处。

此诗分三段,其一,用五个比喻,写出故园风物蕴含的深厚的文化内涵,其中有些许自信和自豪;其二,一幅小巧的画面,含蓄地表达了羁旅倦客回到故乡的喜悦。其三,生命如飘蓬,只有回归故里,方能尽情享受生命的自在和惬意。

本诗最显著的艺术特点,很像当年的“朦胧诗”,如第三部分的画面组合因素之间,一环扣一环,缓缓推进;如绘画,下笔的先后次序井然,最完成。而其中每个因素,都暗含着深刻的寓意。表达比较曲折、含蓄。如果不能从每个细节入手,慢慢咀嚼,那是很难理解其中的奥妙的。

以风物描写而寄托乡思者,有很多。如《故乡中秋月》、《山与湖》《最后的老屋》等等。可以自己阅读,这不再赘言。

2025年11月20日

作者简介

薛守忠,男,(1955-),安徽省明光市人,中学高级语文教师职称,作家,文艺评论家。安徽省作家协会会员,安徽省文艺评论家协会会员,安徽省民间文艺家协会会员,安徽省散文家协会会员,明光市作家协会理事。著有30万字文学评论《贡发芹诗歌艺术初探——贡发芹诗集<浅唱低吟>品读》(文汇出版社出版)一书,发表文学作品若干。