一些西方评论者坚决主张,中国在制造业,尤其是电动汽车的开发和销售方面,主要是为了打入国际市场。他们认为,如果中国市场完全开放,中国消费者将持续倾向于购买西方品牌的汽车,而西方车辆的销量不会有太大波动。然而,错误地将中国电动汽车产业的成就简单归因于政府对国内消费的强制推动,这种观点是短视的(可能源于嫉妒)。

在应吉利集团的邀请,与其他国际记者共同试驾了十几种不同的车型,并就多个重要话题进行了深入讨论。事实证明,情况远比简单的“我们与他们”的对立更为复杂和微妙。有观点认为中国在电动车领域的投资过度,且急于向市场推销低质量产品。这一看法已被实践证明是错误的。实际上,西方汽车制造商的许多失败,大多是自食其果。

北京的展厅内也展出了多款各大厂商生产的全新电动汽车。为了证明自己的实力,每个人都非常努力。在中国,任何一款价格适中的电动车其基础信息娱乐系统都优于西方的某些高价位车型。这得益于中国电动车的快速发展和出色的城市基础设施。中国拥有众多电动车品牌,其中一些是与本土技术企业合作生产的。无论是哪一款,它都配备了联网功能和先进处理器,吸引着具有远见的中国消费者。

在理想汽车的展台前,长长的队伍排队等待体验。与此形成对比的是,西方品牌的展台却门可罗雀。为什么西方汽车制造商在中国市场的表现不佳。西方品牌未能迅速适应电动化的需求,他们提供的软件和产品也未能满足中国消费者的期望。西方品牌在理解和适应中国市场需求方面表现不佳,而这正是他们失利的部分原因。

由此可见西方品牌在中国市场的困境并非完全是政治因素所致,而是他们自身的不足。这让我想起了1980年代后期美国汽车制造商的情况,当时他们自信可以将未成熟的车型销售给大众。如今在中国,我看到了西方制造商,尤其是美国制造商的同样无作为。西方汽车制造商没有努力理解和满足中国市场的具体需求,而是试图推销他们认为合适的产品。相比之下,中国本土的汽车生产商则在努力理解消费者的需求,例如,中国消费者偏好具有大屏幕和联网功能的汽车,因此本土厂商已经推出了符合这些需求的解决方案,并且取得了良好效果。

西方人常常抱怨,而中国则在不断进步。当西方的汽车制造商、技术企业和监管机构试图打压中国企业时,他们常常辩称这是为了“保护我们的市场”,这听起来更像是为了哗众取宠,同时也显示了他们不愿改进自身产品的不自觉态度。这并非真正的竞争,而是试图完全封锁竞争。对网络安全的担忧并没有解决西方产品质量低下的问题:我们的技术不够好,网络也不够强大。

西方的汽车制造商很少与技术企业深度合作,这限制了他们为中国及其他国家的用户提供更好服务的能力。他们在电池供应链上也未能占据优势。看起来,他们并不真心想为中国或任何其他市场提供持续更新和灵活的产品线。而所谓中国对电动汽车的“不公平”补贴,与西方制造商对中国市场的误判和未能生产符合中国消费者真正需求的产品,是有很大关系的。为何西方汽车制造商如此自信而又嚣张呢?

正当美国和欧洲希望通过打压中国进口商品来改善本土汽车性能时,这种贸易保护主义的做法实际上对改善性能无济于事。西方汽车业界的高层及一些对华政策鹰派人士心知肚明,与欧美品牌相比,中国的电动车和混合动力车更具吸引力。

在这种全球竞争的背景下,中国的电动车品牌不仅在国内市场获得了成功,也开始准备向国际市场扩张。中国汽车制造商的这一战略变化是基于他们对技术的深入研究和持续的创新努力,以及对市场需求的精准把握。这些品牌正在通过展示其先进的电动车技术和竞争力的价格,逐步赢得全球消费者的认可。

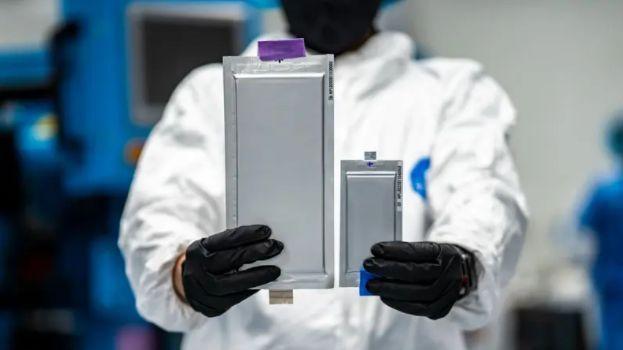

这种变化不仅仅是在数量上的增加,更重要的是在质量和技术层面的飞跃。中国品牌的电动汽车不仅配备了先进的电池技术,还引入了智能驾驶辅助系统,这些都是在应对当今世界各种复杂交通环境的关键技术。此外,中国的电动车制造商还强调了环保和能效,这使得他们的产品在全球市场上更加具有吸引力,尤其是在欧洲和北美这样对环保标准要求极高的市场。

然而,面对这种来自中国的竞争,西方的反应往往是通过政策和法律手段来限制中国汽车的进口,而不是通过提升自身的产品竞争力来应对挑战。这种做法反映了西方一些圈子内的保守思想和抵制心态,而不是开放和接受新兴市场竞争者的现实态度。这种心态不仅阻碍了市场的自由竞争,也限制了技术的进步和创新。

正是在这种背景下,中国的汽车制造商正在努力打破国际市场的壁垒,通过提供高性能、高质量的电动汽车来改变全球消费者对“中国制造”的传统印象。他们通过积极参与国际汽车展览、与国际技术伙伴合作和通过跨国并购来加速这一过程。

最终,这种不断扩大的国际影响力不仅提升了中国品牌的全球地位,也促进了全球汽车行业的创新和发展。中国汽车制造商的这种崛起,挑战了传统汽车强国的地位,同时也提供了一个重要的机会,让全球市场了解和接受更多元化的技术创新和环保理念。

在这个全球化日益增长的市场竞争中,那些能够适应变化、拥抱创新和以消费者需求为导向的汽车制造商,将会在未来的汽车产业中占据主导地位。而对于中国汽车制造商而言,他们的快速适应和技术革新正是赢得全球市场认可的关键。