由大卫·梅森领导的黑色行动小组,需要善用尖端技术对抗一个操控心理大师。

序章:梅南德斯的阴影,黑色行动的终极回响

作为从《黑色行动 2》就被梅南德斯的 “复仇之火” 点燃的老玩家,我对这个系列的执念,早已超越了 “快节奏射击” 的表层快感 —— 它更像一部用子弹与阴谋书写的冷战史诗,每一代的剧情都在填补前作的坑,每一个角色的命运都牵动着人心。当《黑色行动 6》以开放式结局落幕时,我无数次猜测:大卫・梅森是否会重蹈父亲的覆辙?消失多年的梅南德斯还会归来吗?

40 小时的鏖战后,当阿瓦隆的霓虹灯光透过狙击镜的十字线,映出大卫・梅森布满血丝却坚定的双眼,我忽然读懂了 Treyarch 的野心:《黑色行动 7》不是简单的续作,而是一场 “情怀与创新的双向奔赴”。它像一位老练的导演,将《黑色行动 2》的经典角色与悬念重新拉回舞台,用合作战役、革新多人、惊悚丧尸三大模式,编织出 2035 年的末世狂想;又像一位固执的工匠,在保持系列快节奏内核的同时,用全向移动、全局进度等新系统,为 FPS 游戏注入了新的活力。它或许不是完美的,但绝对是让老粉喊出 “爷青回”,让新玩家沉迷的年度神作。

战役模式:4 人合作的心理迷宫,梅森父子的宿命对决

(一)叙事革新:从单人孤胆到团队狂飙,剧情不再是 “过场动画”

《黑色行动 7》最颠覆系列传统的,是将战役从 “单人线性叙事” 升级为 “4 人合作开放体验”。这种设计绝非简单的 “加个队友”,而是彻底重构了剧情的呈现方式 —— 你不再是 “上帝视角的孤胆英雄”,而是 “掠影一号” 小队的一员,队友的行动、对话甚至失误,都会影响剧情的推进。

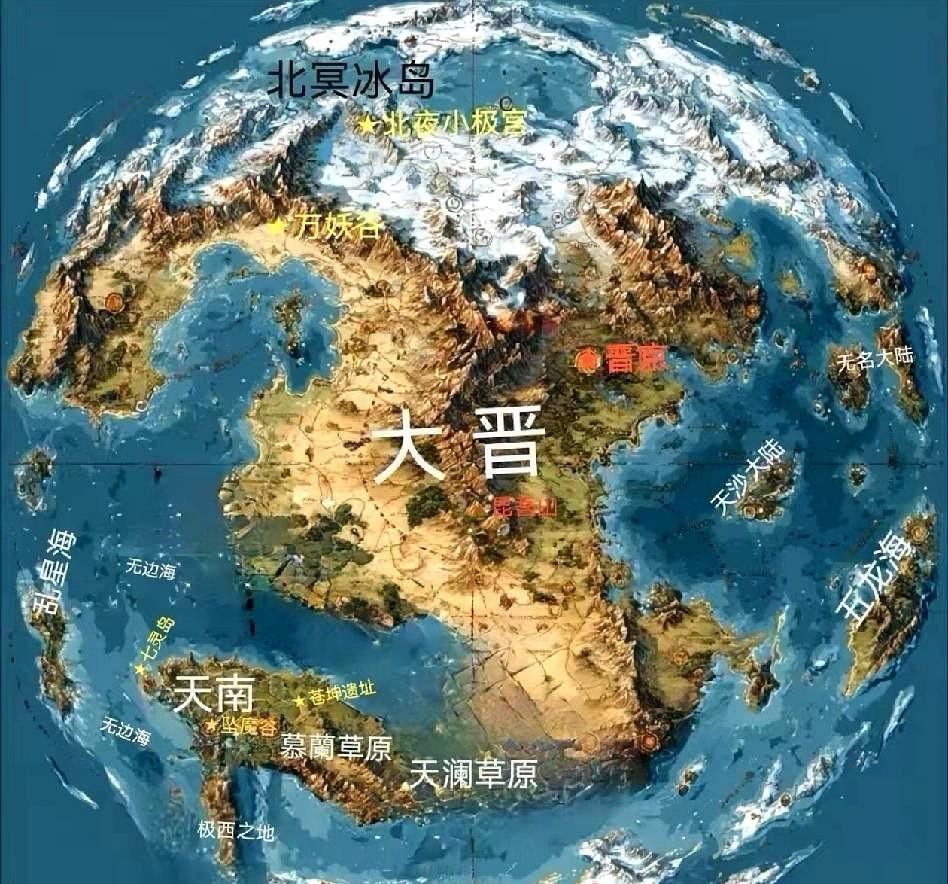

故事设定在 2035 年的近未来,《黑色行动 2》的反派劳尔・梅南德斯神秘复出,用一段恐怖视频威胁要 “三天内毁灭世界”;全球科技巨头 “公会” 趁机介入,宣称要 “用科技保护人类”,实则暗藏阴谋。大卫・梅森率领的联合特战司令部小队潜入 “公会” 总部所在地阿瓦隆,却意外发现了一种能 “将恐惧转化为武器” 的心理战装置 —— 队员们开始出现幻觉,记忆与现实的界限逐渐模糊,任务从 “反恐” 变成了 “在疯狂中求生”。

这种 “心理惊悚 + 反恐行动” 的剧情设定,比前作的 “纯军事对抗” 更具张力。在日本屋顶的潜入任务中,我操控的角色突然看到童年时的火灾幻象,眼前的敌人变成了燃烧的尸体,差点被真实敌人偷袭;在安哥拉的废墟中,队友触发了 “记忆闪回”,整个场景突然变回 1980 年代的战场,我们不得不与 “过去的敌人” 交战。这些幻觉不是简单的视觉特效,而是会直接影响 gameplay—— 比如幻觉中的枪声会掩盖真实敌人的脚步声,记忆中的障碍物会挡住前进路线。

4 人合作的设计让剧情更具 “互动性”。在阿瓦隆的最终任务中,小队需要分头破解四个终端,我负责的 “心理防御” 终端需要回答与前作相关的问题(比如 “梅森在《黑色行动 1》中被植入了什么指令”),答错会触发警报;而队友负责的 “技术破解” 终端则需要快速按 QTE,失误会导致敌人增援。当四个终端同时破解成功,阿瓦隆的全貌在地图上展开时,那种 “团队协作推动剧情” 的成就感,是单人战役永远给不了的。

但剧情也存在明显短板:新角色塑造过于单薄。“50/50” 蕾拉尼・图波拉的 “双面间谍” 设定本应很有看点,却只靠几句台词带过;“公会” CEO 艾玛・凯根的动机直到结局都模糊不清,更像个 “工具人反派”。相比之下,大卫・梅森与梅南德斯的对手戏堪称 “情怀盛宴”—— 当梅南德斯在幻觉中对大卫说 “你和你父亲一样固执” 时,我瞬间想起了《黑色行动 2》中那个疯狂却悲情的反派,鸡皮疙瘩掉了一地。

(二)玩法升级:开放任务与终局循环,战役不再是 “一次性体验”

《黑色行动 7》的战役彻底摆脱了 “线性关卡” 的束缚,采用了 “ hub - 支线” 的开放设计。阿瓦隆作为核心 hub,玩家可以自由接受主线任务、支线委托和挑战,解锁新武器、特长和剧情线索。这种设计让战役更像 “小型开放世界”,而非 “射击走廊”。

支线任务的质量远超预期,绝非 “清剿敌人” 的无聊重复。“记忆碎片” 任务需要在幻觉与现实中寻找梅森父子的过往,解锁后能看到大卫童年与父亲相处的片段;“公会秘闻” 任务则要潜入高管办公室,破解电脑获取阴谋证据,过程中需要躲避巡逻机器人和摄像头。我花了整整两小时完成 “梅南德斯的遗产” 支线,最终在尼加拉瓜的丛林中找到他隐藏的日记,才明白他复出的真正原因 —— 这种 “探索 - 发现” 的过程,比主线战斗更让人沉迷。

最让人惊喜的是 “终局任务” 设计。通关主线后解锁的 “阿瓦隆防线” 模式,是一个可重复游玩的生存挑战:玩家需要与队友一起守护四个终端,抵御 “公会” 的一波波进攻,每波结束后能解锁更强的武器和技能。这个模式完美融合了战役的剧情背景与多人的快节奏战斗,我和朋友连续玩了三个晚上,从 “勉强撑过 10 波” 到 “轻松通关 20 波”,每次都有新的战术发现。

全局进度系统的加入更是 “神来之笔”。战役中获得的经验、解锁的武器和迷彩,能直接同步到多人模式和丧尸模式。我在战役中解锁的 “FR - 76 自动步枪” 和 “暗影迷彩”,在多人模式中直接可用,不用再 “从头肝起”—— 这种 “一处努力,全模式受益” 的设计,彻底解决了系列 “模式割裂” 的痛点。

(三)细节打磨:环境互动与沉浸感,每一颗子弹都有灵魂

Treyarch 在战役细节上的打磨堪称 “强迫症级别”。不同场景的物理反馈差异明显:在日本屋顶的瓦片上奔跑,脚步声清脆且伴有滑动感;在阿瓦隆的大理石地板上行走,脚步声低沉且有回声;在安哥拉的泥地中移动,枪口会沾上泥土,视野边缘出现模糊效果。

武器的细节更是 “拟真级”。每把枪的后坐力、射速和换弹动作都经过精心设计:“蛇眼” 左轮手枪换弹时会有 “甩弹壳” 的帅气动作,“守护者” 狙击枪开镜时会有轻微的呼吸抖动,“狂怒” 霰弹枪换弹时能听到子弹入膛的 “咔嗒” 声。我最喜欢的是 “幽灵” 冲锋枪,它的射速极快,后坐力却很小,贴脸近战几乎无敌,换弹时的 “快速拔插” 动作更是帅到犯规。

环境互动的加入让战斗更具策略性。在 “光电厂” 任务中,可以打爆液氮罐冻结敌人;在 “雪山前哨” 任务中,能射击积雪引发雪崩掩埋追兵;在 “都心” 任务中,可操控无人机撞毁敌人的掩体。我曾在一次突围中,连续打爆三个瓦斯罐,用爆炸冲击波击退敌人,为队友争取了撤退时间 —— 这种 “利用环境取胜” 的快感,比单纯的 “枪枪爆头” 更有成就感。

多人模式:20v20 的战场狂欢,全向移动的战术革命

如果说战役是《黑色行动 7》的 “情怀牌”,那多人模式就是它的 “核心王牌”。Treyarch 将所有精力都倾注在了这里,从地图设计到移动系统,从武器平衡到模式创新,每一个细节都在喊着:“这才是 COD 该有的样子!”

(一)地图设计:18 张地图的盛宴,经典与创新的碰撞

发售即上线 18 张多人地图,这种 “量大管饱” 的诚意在系列史上极为罕见。这些地图风格迥异,涵盖了从 “6v6 小地图” 到 “20v20 大地图” 的全维度,满足不同玩家的喜好。

6v6 小地图延续了 Treyarch 经典的 “三线设计”,即每条路线都有明确的进攻、防守和迂回路径。“黑心” 地图是我的最爱,它以日本的秘密公会设施为背景,狭窄的走廊适合近距离刚枪,开阔的中庭适合狙击,屋顶的平台则是侧翼偷袭的绝佳位置。我曾在这个地图上用 “幽灵” 冲锋枪,在走廊里连续击杀 5 人,完成 “连杀盛宴” 成就 —— 这种 “步步为营” 的巷战快感,是大地图无法替代的。

“遭遇战” 模式的 20v20 大地图更是 “战场狂欢” 的代名词。“熔炉” 和 “雪山前哨” 两张首发大地图,支持装甲车辆、全地形车和翼装飞行,玩家可以驾驶坦克冲破敌人防线,也能穿戴翼装从空中突袭目标点。在 “熔炉” 地图的攻防战中,我驾驶装甲车带着队友冲锋,用主炮摧毁敌人的重机枪阵地,队友则下车占领目标点 —— 这种 “步坦协同” 的大规模战斗,让我想起了《战地》系列,但节奏更快,爽感更密集。

地图与剧情的联动是另一大亮点。“阿拉斯加小屋” 地图正是大卫・梅森的童年故居,屋内的照片、玩具和日记,都在诉说着他的过往;“阿瓦隆广场” 地图则是战役中的核心场景,玩家能看到战役中被摧毁的终端和残留的弹痕。这种 “剧情照进多人” 的设计,让老玩家能 get 到满满的彩蛋,新玩家则能通过地图细节了解世界观。

(二)移动与战斗:全向移动的进化,战术自由的极致

《黑色行动 7》在《黑色行动 6》全向移动系统的基础上,新增了 “蹬墙跳” 能力,彻底打破了 “地面战斗” 的局限。玩家最多可以连续进行三次蹬墙跳,每次跳跃的动量和距离都会递减,但足以让你越过缝隙、登上高处,甚至在建筑物之间穿梭。

在 “都心” 地图的高楼区域,蹬墙跳成了 “必备技能”。我曾用蹬墙跳连续越过三个屋顶,绕到敌人后方进行偷袭;也曾在被追击时,靠蹬墙跳躲进敌人无法到达的平台,反杀追兵。最精彩的一次是在 “过载” 模式中,我携带过载装置被两名敌人追杀,连续蹬墙跳后落到他们身后,将装置带入控制区完成得分 —— 这种 “飞檐走壁” 的战斗体验,比传统的 “地面刚枪” 有趣百倍。

基础移动速度的提升和战术奔跑的可选设计,让战斗节奏更具 “个性化”。默认的高基础移动速度适合喜欢 “游走偷袭” 的玩家,而选择 “战术奔跑” 特长的玩家,则能在短时间内快速转移或追击。我习惯搭配 “轻装上阵” 和 “健步如飞” 特长,移动速度快到敌人根本瞄准不到,打一枪换一个地方,堪称 “游击战大师”。

武器系统的平衡做得极为出色。首发的 30 种武器涵盖了步枪、冲锋枪、狙击枪、霰弹枪等全类型,没有 “碾压级” 的 OP 武器,每种武器都有自己的定位。“FR - 76 自动步枪” 稳定性强,适合中距离对战;“毒蛇” 狙击枪伤害高,适合远距离卡点;“狂怒” 霰弹枪爆发力足,适合近距离巷战。配件系统的深度也远超前作,枪口、枪管、弹匣、瞄准镜、枪托五大类配件,能让同一把枪玩出不同风格 —— 我把 “FR - 76” 改成了 “狙击步枪”,装上皮卡汀尼导轨、8 倍瞄准镜和重型枪管,在 “雪山前哨” 地图上千米爆头。

(三)模式创新:过载模式的拉锯,团队协作的狂欢

除了团队死斗、征服等经典模式,《黑色行动 7》新增的 “过载” 模式堪称 “战术玩家的天堂”。在这个模式中,双方队伍需要争夺 “过载装置”,并将其带入敌方的两个控制区中的一个。装置携带者会获得额外情报支持,但也会成为敌人的集火目标,因此需要队友的全程保护。

我和朋友组成的小队在 “过载” 模式中总结出了一套 “护送战术”:一名玩家携带装置,两名玩家在前开路,一名玩家在后掩护。在 “科泰斯” 地图的争夺中,我负责携带装置,队友用烟雾弹掩护我的前进路线,用狙击枪清除远处的敌人,最终成功将装置带入控制区 —— 这种 “各司其职、协同作战” 的快感,是 “孤狼玩家” 无法体会的。

“遭遇战” 模式的 20v20 大规模对战则是 “肾上腺素飙升” 的代名词。玩家可以驾驶装甲车辆碾压敌人,用抓钩快速登上高处,或穿戴翼装从空中突袭。在 “熔炉” 地图的一次战斗中,我穿戴翼装从空中落到敌人的坦克顶部,安装 C4 后立刻飞走,看着坦克在爆炸中变成废铁,那种 “一击即走” 的爽感,让我连续玩了一下午都不觉得腻。

(四)进度与奖励:全局进度的便利,迷彩解锁的执念

全局进度系统的加入,让多人模式的 “肝度” 大幅降低。战役中解锁的武器和迷彩,在多人模式中直接可用;多人模式中完成的挑战,也能为丧尸模式解锁奖励。我在战役中解锁的 “暗影迷彩”,在多人模式中直接装到了 “FR - 76” 上,省去了重复肝任务的麻烦。

大师迷彩的解锁条件虽然依然 “硬核”,但过程充满乐趣。解锁 “金蛇” 迷彩需要用步枪完成 “100 次爆头”“50 次连杀” 等挑战,我花了整整一周时间,从 “菜鸟” 练到 “爆头大师”,当终于解锁迷彩的那一刻,那种 “苦尽甘来” 的成就感,比任何付费皮肤都珍贵。

奖励系统的 “即时反馈” 也做得很好。每次战斗结束后,都会弹出 “挑战进度”“迷彩解锁” 等提示,让你清楚地知道自己的努力有了回报。我曾在一场战斗中完成了 “3 次蹬墙跳击杀” 的挑战,当场解锁了 “飞檐走壁” 徽章,那种 “即时满足” 的快感,让我忍不住再来一局。

丧尸模式:史上最大地图的惊悚,经典角色的回归

丧尸模式一直是 Treyarch 的 “拿手好戏”,而《黑色行动 7》的丧尸模式,堪称 “系列集大成之作”。它不仅延续了经典的波次制生存玩法,还加入了全新的地图、敌人和剧情,让老玩家狂喜,新玩家沉迷。

(一)地图与环境:6 大区域的迷宫,恐怖氛围的极致

“诅咒余烬” 是《黑色行动》系列史上最大的丧尸地图,涵盖了雅努斯塔广场、黑水湖、范多恩农场、灰木镇等 6 大主要区域,每个区域都有独特的环境和敌人。雅努斯塔广场的欧式建筑充满诡异感,夜晚的月光透过破碎的窗户洒在地面,丧尸的影子在墙上摇曳;黑水湖的沼泽地雾气弥漫,丧尸从水中爬出时会带出污泥,脚步声在寂静的环境中格外刺耳;灰木镇的古镇废墟更是恐怖到极致,断壁残垣中藏着无数丧尸,偶尔传来的婴儿哭声让人心头发毛。

地图的 “非线性” 设计让探索充满惊喜。玩家可以自由选择前进路线,从雅努斯塔广场出发,既可以去黑水湖寻找神秘箱子,也可以去范多恩农场获取奇迹饮料。我曾在灰木镇的教堂里发现一个隐藏地下室,里面不仅有大量弹药,还有一把 “神器级” 的狙击枪 —— 这种 “意外发现” 的快感,让每一次游玩都充满期待。

环境互动的加入让生存更具策略性。在范多恩农场,可以点燃稻草堆阻挡丧尸;在黑水湖,可以打爆油桶引发爆炸;在灰木镇,可以推倒书架形成临时掩体。我曾在第 20 波丧尸进攻时,点燃稻草堆形成火墙,暂时阻挡了丧尸的追击,为队友争取了换弹的时间 —— 这种 “利用环境求生” 的玩法,比单纯的 “开枪射击” 更有深度。

(二)敌人与战斗:新老敌人的狂欢,武器与饮料的救赎

《黑色行动 7》的丧尸种类堪称 “历代最多”,除了经典的普通丧尸、爬行者,还新增了潜行的劫掠者、顶级掠食者丧尸熊,以及披着骨甲的精英丧尸。劫掠者会悄悄绕到你身后偷袭,只有听脚步声才能发现它的位置;丧尸熊的血量极厚,攻击力超高,需要队友一起集火才能击败;骨甲丧尸则免疫普通子弹,必须用爆炸武器或头部射击才能造成伤害。

我最头疼的是丧尸熊,第一次遇到时它直接拍死了我两个队友,我靠绕着农场的围栏转圈才勉强躲过它的攻击,最后用火箭筒才将其击杀。这种 “不同敌人不同战术” 的设计,让战斗不再是 “无脑开枪”,而是充满策略性的生存挑战。

武器与奇迹饮料系统的回归,让生存更有保障。神秘箱子能开出 “雷神之锤”“火焰喷射器” 等神器级武器,虽然需要消耗点数且有随机性,但开出神器的瞬间绝对是 “爽感天花板”;奇迹饮料则能提供各种 buff,“速度可乐” 提升换弹速度,“双倍伤害” 增加武器威力,“亡灵之血” 让你在濒死时恢复生命值。我习惯先买 “速度可乐” 和 “双倍伤害”,再去开神秘箱子,这种 “先 buff 后神器” 的组合,让我轻松撑过了 30 波丧尸。

(三)剧情与角色:经典人物的回归,以太故事的延续

丧尸模式的剧情延续了《黑色行动 6》的 “以太宇宙”,瑞奇托芬、尼古莱、武雄、邓普西等传奇人物悉数回归,与新角色一起对抗黑暗以太中的全新梦魇。通过收集地图上的录音和日记,玩家能逐渐拼凑出剧情的全貌:这些传奇人物为了阻止以太能量的扩散,来到 “诅咒余烬” 寻找古老的神器,却意外唤醒了被诅咒的灵魂。

经典角色的互动细节满满。瑞奇托芬依然带着他的 “疯狂科学家” 气质,会时不时说出 “以太能量才是未来” 的疯话;尼古莱则还是那个 “唯利是图” 的商人,会抱怨 “点数太少不够买武器”;武雄的武士精神依旧,会在战斗前喊出 “为了荣誉” 的口号。当听到这些熟悉的台词时,我瞬间想起了《黑色行动 1》的丧尸模式,那种 “爷青回” 的感动难以言表。

剧情与玩法的联动也很紧密。收集完所有录音后,会解锁 “最终挑战”—— 击败隐藏 BOSS “以太领主”,成功后能获得 “神器皮肤” 和 “传奇角色”。我和朋友花了整整一天时间收集录音、练习战术,最终成功击败了 “以太领主”,当解锁瑞奇托芬的 “疯狂科学家” 皮肤时,我们激动得在语音里大喊 —— 这种 “剧情驱动玩法” 的设计,让丧尸模式不再是 “单纯的生存游戏”,而是充满故事性的冒险。

视听与技术:次世代的沉浸感,每一颗子弹都有灵魂

(一)画面:写实与震撼的平衡,每帧都是电影级

《黑色行动 7》的画面达到了系列的新高度,尤其是在次世代主机和高端 PC 上,实时光追、高精度纹理和极致清晰度等特效的加持,让战场变得前所未有的真实。

角色建模精准到 “毛孔级”,大卫・梅森的胡茬、梅南德斯的伤疤、艾玛・凯根的妆容,都清晰可见;武器模型更是 “强迫症福音”,每一把枪的刻字、磨损痕迹、瞄准镜镀膜,都与真实武器别无二致。我最喜欢 “守护者” 狙击枪的建模,开镜时能看到瞄准镜上的灰尘,枪身的金属光泽会随环境光变化,细节丰富到让人惊叹。

场景渲染堪称 “电影级”,阿瓦隆的霓虹灯光在雨夜中形成倒影,雨滴打在地面溅起水花;日本屋顶的樱花在风中飘落,花瓣落在地面会留下痕迹;灰木镇的雾气会随角色移动而散开,阳光透过雾气形成光柱。最震撼的是 “爆炸特效”,手雷爆炸时的火光、碎片和冲击波,都经过了物理模拟,甚至能看到碎片击中墙壁后的反弹轨迹 —— 这种 “沉浸式的视觉冲击”,比任何电影特效都更具代入感。

对于不同配置的玩家,游戏也提供了灵活的画质选项。中低端显卡用户可以关闭光线追踪,开启 FSR 技术,在 1080p 分辨率下稳定实现 60FPS;高端显卡用户则可以开启实时光追和 DLSS 4K 超分辨率技术,在 4K 分辨率下实现 120FPS 的超高刷新率。我的 PC 配置是 RTX 4090+i9 - 13900K,开 4K 最高画质,帧数能稳定在 100FPS 以上,就算在爆炸场面密集的 “遭遇战” 模式中,也没有出现掉帧卡顿。

(二)音效:战场的 “第二语言”,闭眼也能感知危险

如果说画面是《黑色行动 7》的 “脸”,那音效就是它的 “灵魂”。游戏的音效设计达到了 “拟真级”,每一种声音都能让你精准判断战场情况。

枪械音效是重中之重,不同武器的枪声差异明显:“FR - 76” 自动步枪的枪声清脆短促,“毒蛇” 狙击枪的枪声低沉有力,“狂怒” 霰弹枪的枪声粗犷刺耳。在不同环境下,枪声还会有不同的回响效果,在狭窄的走廊里,枪声会有明显的反弹;在开阔的广场上,枪声会迅速消散;在室内,枪声会更响亮。我曾闭着眼睛听声辨位,靠枪声找到了躲在墙后的敌人 —— 这种 “用耳朵打仗” 的体验,是其他 FPS 游戏无法复制的。

环境音效和人声同样出色。丧尸的嘶吼声、脚步声能让你判断它的距离和位置;队友的呼喊声、指令声能让你了解战场局势;敌人的惨叫声、武器换弹声能让你掌握进攻时机。最妙的是 “受伤音效”,被子弹击中时,耳机里会传来 “嗡鸣” 声,伴随心跳加速的声音,那种 “濒死感” 真实到让人手心冒汗。

配乐则精准贴合场景氛围,战役中紧张的剧情配以激昂的管弦乐,多人模式的快节奏战斗配以电子摇滚,丧尸模式的恐怖场景配以诡异的钢琴声。在阿瓦隆的最终决战中,当大卫・梅森与梅南德斯对峙时,配乐从激昂转为悲壮,完美烘托了 “宿命对决” 的氛围 —— 这种 “音画合一” 的体验,让游戏更像一部互动电影。

遗憾与争议:美玉微瑕,离完美还差一步

尽管《黑色行动 7》堪称系列巅峰,但它的缺点也同样明显,这些问题让它离 “神作” 还差了关键一步。

(一)剧情短板:新角色塑造单薄,节奏偶有拖沓

战役剧情的最大遗憾是新角色塑造过于单薄。“50/50” 蕾拉尼・图波拉和 “公会” CEO 艾玛・凯根的人设都很有潜力,却没有足够的剧情铺垫来支撑,导致她们的行为动机难以让人共情。相比之下,大卫・梅森和梅南德斯的对手戏虽然精彩,但篇幅太少,让 “宿命对决” 的张力有所削弱。

剧情节奏也存在问题,中期的 “记忆闪回” 任务过于密集,连续三个任务都是 “在幻觉中战斗”,导致主线推进缓慢,我一度忘记了 “阻止梅南德斯” 的核心目标。如果能减少一些重复的幻觉任务,增加一些新角色的背景故事,剧情体验会好很多。

(二)多人平衡:部分武器过于强势,匹配机制有待优化

多人模式中部分武器的平衡性有待提升。“幽灵” 冲锋枪的射速和稳定性都过于出色,在近距离几乎无敌,导致很多玩家都选择用它,形成了 “全员幽灵” 的局面,影响了武器多样性。虽然制作组已经承诺会在后续更新中调整,但目前的体验确实不够完美。

匹配机制也存在问题,新手玩家经常会匹配到高等级的 “大佬”,导致 “落地成盒” 的体验频发。我身边有几个新玩家朋友,因为连续被虐,玩了几小时就弃坑了。如果能加入 “段位匹配” 或 “新手保护” 机制,新玩家的体验会好很多。

(三)丧尸难度:前期过于简单,后期难度陡增

丧尸模式的难度曲线不够平滑,前期的普通丧尸过于简单,几乎不堪一击;而到了第 30 波以后,丧尸熊、骨甲丧尸等精英敌人会大量出现,难度陡增,就算有神器和饮料加持,也很难撑过 40 波。这种 “前松后紧” 的难度设计,对新手不够友好,对老手又缺乏过渡。

此外,丧尸模式的 “复活机制” 也存在问题,队友复活需要消耗大量点数,且复活后武器会重置,导致后期一旦有人倒下,很难再翻盘。如果能优化复活成本,或加入 “复活道具”,生存体验会更流畅。

总结:三位一体的巅峰,COD 的终极狂欢

《使命召唤 22:黑色行动 7》是一部 “写给老粉的情书,面向新玩家的盛宴”。它用合作战役的创新叙事,唤醒了《黑色行动 2》的情怀记忆;用多人模式的全向移动和模式革新,点燃了快节奏射击的热血;用丧尸模式的超大地图和经典角色回归,延续了惊悚生存的乐趣。全局进度系统的加入,更是打破了模式之间的壁垒,让玩家的每一份努力都能得到回报。

它或许有瑕疵:新角色塑造单薄、部分武器失衡、丧尸难度曲线不平滑,但这些都无法掩盖其光芒。对于《黑色行动》系列的老玩家来说,它是一场 “爷青回” 的狂欢,大卫・梅森与梅南德斯的对决、经典丧尸角色的回归,每一个细节都能唤醒青春记忆;对于新玩家来说,它是一扇 “走进 COD 世界的大门”,快节奏的战斗、精彩的剧情、丰富的模式,能让你瞬间爱上 FPS 游戏。

在这个 FPS 游戏越来越追求 “开放世界” 和 “生存建造” 的时代,《黑色行动 7》依然坚守着 “快节奏射击” 的初心,却又在玩法和叙事上不断创新。它证明了:只要把核心体验打磨到极致,传统的 FPS 游戏依然能打动玩家。

如果你是 COD 老粉,那么《黑色行动 7》绝对是 “必玩之作”,它会让你找回当年在《黑色行动 2》中熬夜战斗的热血与感动;如果你是新玩家,那么《黑色行动 7》也是 “入坑首选”,它会让你明白:为什么 COD 能成为 FPS 游戏的标杆。

40 小时的鏖战结束了,但阿瓦隆的霓虹、丧尸的嘶吼、多人战场的枪声,依然在我脑海中回荡。因为我知道,这场 “黑色行动” 的狂欢,才刚刚开始。