我看过十本管理书,能管好一个团队”“我背完所有食谱,就能当大厨” ……

生活中,总有人把 “理论知识” 当成 “实战能力”。

两千多年前,有一个人凭着 “熟读兵书”,不仅输掉了一场战争,还让四十万士兵沦为炮灰。

这个用鲜血换来的成语,就是 “纸上谈兵”。

它不只是一个历史典故,更是刻在中国人心里的 “知行合一” 警示灯。

一、战国末期的 “生死对决”

公元前 262 年,战国七雄争霸进入尾声。

秦国经过商鞅变法,早已成为最强大的国家,一心想吞并六国、统一天下;

而赵国,凭借 “胡服骑射” 的改革,军事力量仅次于秦国,成了秦国东进路上的最大阻碍。

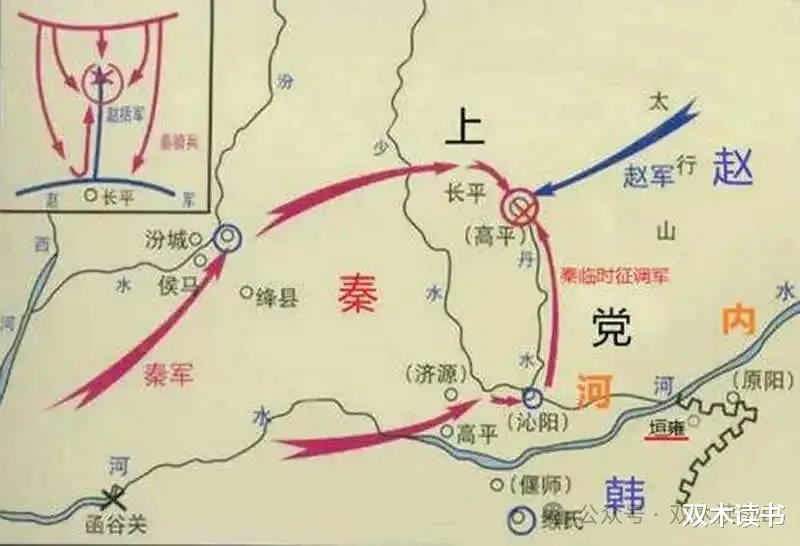

这一年,秦国攻占了韩国的野王(今河南沁阳),把韩国的上党郡(今山西长治)和本土分割开来。

上党郡的守将不愿投降秦国,就把上党郡献给了赵国。

赵国接受了上党郡,这一下彻底激怒了秦国。

秦昭襄王立刻派大将王龁率军进攻赵国,长平之战(今山西高平)就此爆发。

战争初期,赵国派老将廉颇率军抵抗。

廉颇深知秦军战斗力强,硬拼必败,于是采取 “坚守不出” 的策略。

他在长平一带修筑营垒,深挖壕沟,不管秦军怎么挑衅,都闭门不战。

秦军远道而来,粮草供应困难,时间一长,士气逐渐低落。

秦昭襄王急了,他知道,只要廉颇一直坚守,秦军迟早会不战而退。

于是,秦国想出了一条 “反间计”。

派人带着重金潜入赵国,散布谣言:“秦军根本不怕廉颇,最怕的是赵括!廉颇老了,不敢打仗,早晚要投降秦国!”

当时的赵国国君赵孝成王,本就对廉颇 “坚守不出” 的策略不满,觉得赵国耗不起。

听到谣言后,他立刻决定:撤掉廉颇,让赵括接替他担任赵军主帅。

——

二、从 “兵书天才” 到 “战场菜鸟” 的赵括

赵括,出身赵国贵族,父亲是赵国名将赵奢。

赵奢曾在 “阏与之战” 中大败秦军,是赵国公认的 “实战派” 将领。

赵括从小就喜欢读兵书,家里的兵书堆得比人还高。

他不仅能把兵书背得滚瓜烂熟,还喜欢和人讨论兵法。

不管是和父亲赵奢辩论,还是和其他将领推演战局,他总能说得头头是道,好像天下没有他打不赢的仗。

可父亲赵奢却一点也不看好他,甚至对妻子说:“赵括这孩子,把打仗看得太简单了!兵书里的知识都是死的,可战场是活的,充满了变数。他要是将来真的率军打仗,一定会害死赵国的士兵!”

赵孝成王要任命赵括为帅时,赵国大臣蔺相如(就是 “完璧归赵” 的主人公)急忙劝阻:“赵括只会读他父亲留下的兵书,根本不懂灵活应变,不能让他当主帅啊!”

赵括的母亲也亲自上书,恳请赵孝成王收回成命,还把赵奢生前的担忧告诉了赵王。

可赵孝成王根本听不进去,他坚信赵括是 “难得的军事人才”,执意让赵括率军出征。

三、纸上谈兵:一场 “死读兵书” 的惨败

赵括一到长平,就立刻推翻了廉颇的策略。

他觉得廉颇 “太保守”,扬言要 “一举击败秦军,活捉王龁”。

他先是下令拆除了廉颇修筑的部分营垒,把军队重新部署,摆出一副 “主动进攻” 的架势;

接着,又把那些主张 “坚守” 的将领撤换,换成了和自己一样 “信奉兵书” 的人。

秦军得知赵括接替了廉颇,立刻暗中换帅。

把大将王龁换成了秦国名将白起(号称 “人屠”,一生从未打过败仗)。

白起深知赵括的弱点,决定用 “诱敌深入” 的战术对付他。

白起先派一支小部队进攻赵军,故意打了败仗,向后撤退。

赵括一看,果然像兵书里写的 “敌军溃败,可乘胜追击”,立刻下令全军出击,追杀秦军。

赵军一路追击,不知不觉中钻进了白起早已设好的埋伏圈。

白起下令:派两支精锐部队,一支切断赵军的退路,另一支攻占赵军的大营,把赵军分割成两部分,让他们首尾不能相顾。

等赵括反应过来时,赵军已经被秦军团团围住。

他急忙翻看兵书,想找 “突围之策”,可兵书里的 “背水一战”“声东击西”,在秦军的铁壁合围下根本不管用。

赵军被围了四十多天,粮草断绝,士兵们甚至开始互相残杀充饥。

最后,赵括不得不亲自率军突围。

可秦军早有防备,乱箭齐发,赵括当场被射死。

失去主帅的赵军,再也无心抵抗,纷纷投降。

白起担心赵军士兵将来会叛乱,竟然下令把四十万投降的赵军全部坑杀(活埋)。

长平之战,赵国损失了四十多万精锐部队,从此一蹶不振,再也无力对抗秦国。

而赵括 “纸上谈兵” 的故事,也成了千古笑柄。

——

四、从 “历史悲剧” 到 “文化警示”

“纸上谈兵” 这个成语,最早并没有明确的记载,它是后人根据赵括的故事总结出来的。

不过,在《史记・廉颇蔺相如列传》中,司马迁详细记载了赵括的事迹。

其中写道:“赵括自少时学兵法,言兵事,以天下莫能当。尝与其父奢言兵事,奢不能难,然不谓善。” 这为 “纸上谈兵” 成语的形成提供了史实依据。

到了明代,“纸上谈兵” 开始出现在文献中。

比如,明代官员沈德符在《万历野获编》中写道:“今之谈兵者,皆纸上谈兵,无一字相合。”

清代的《红楼梦》中,也有 “现有这样诗人在此,却天天去纸上谈兵” 的说法。

随着时间的推移,“纸上谈兵” 逐渐成为一个固定成语,用来形容 “只懂理论知识,没有实战经验,不能解决实际问题” 的人。

它和 “草船借箭” 形成了鲜明对比。

诸葛亮是 “活用知识”,赵括是 “死读知识”;

一个靠智慧取胜,一个因教条惨败。

五、“纸上谈兵” 的警示

其实,知识本身没有错,错的是把 “知识” 当成 “能力”,把 “读过” 当成 “会做”。

就像赵括,他不是不懂兵法,而是不懂 “战场比兵书复杂一万倍”。

兵书里没有 “秦军会突然换帅”,没有 “士兵会断粮四十天”,没有 “四十万大军的心理变化”,这些都需要在实战中才能体会。

就像学游泳,不管你背多少本《游泳教程》,不下水永远学不会;

就像做美食,不管你记多少个食谱,不亲手操作永远做不出好味道。