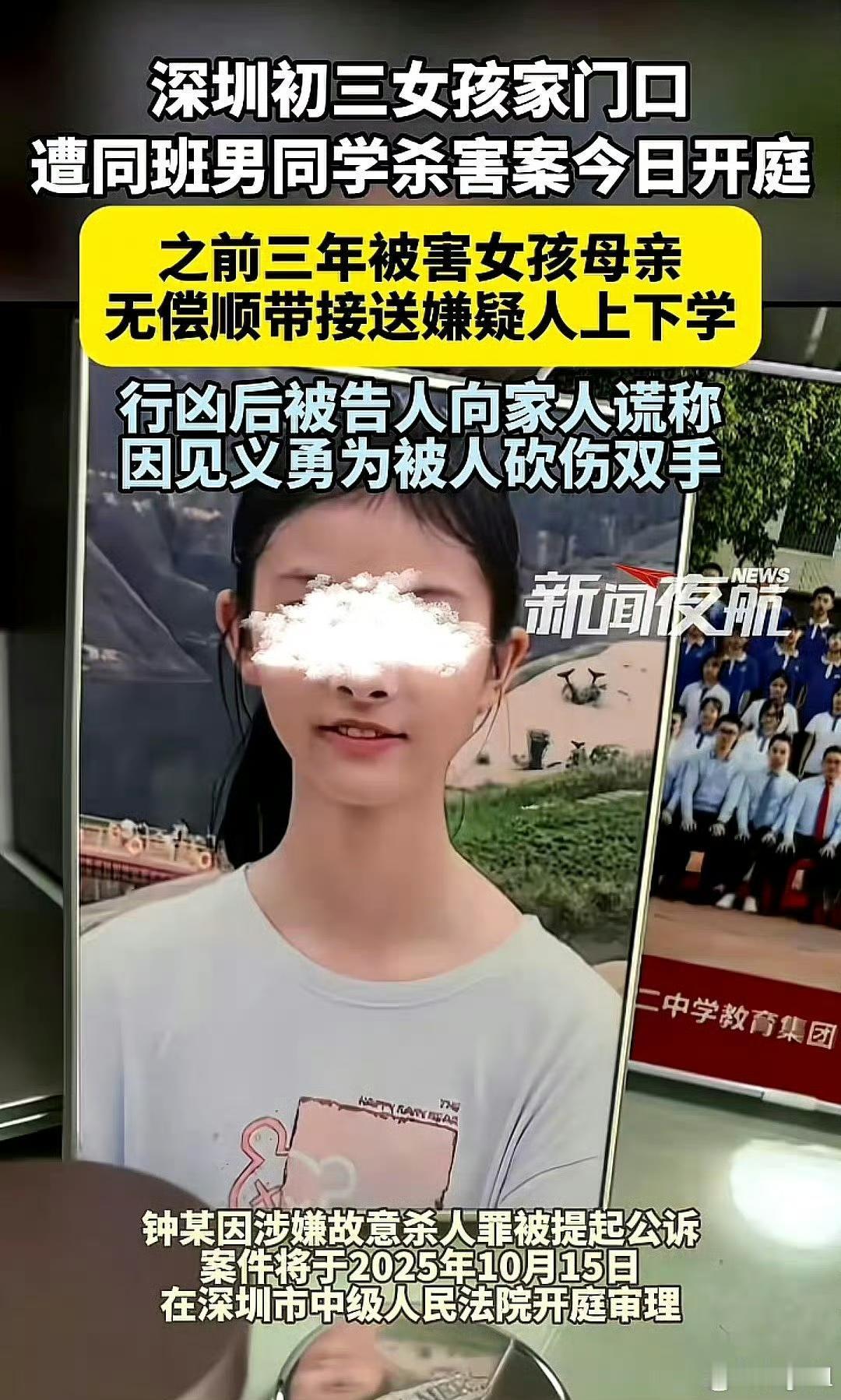

在深圳一个寻常小区,一起不寻常的悲剧撕裂了平静:14岁男生钟某某持刀杀害同小区女同学,鲜血染红了花季年华。2024年11月28日,法院一纸判决——无期徒刑,剥夺政治权利终身,将这起未成年人恶性犯罪推上舆论风口。这不是虚构的悬疑剧,而是现实中的法律与人性较量,一场关于“小恶魔”是否该受严惩的全民追问,正随着法槌落下掀起更深层的思考。

本案判决打破了“未成年即轻判”的旧有印象。根据我国刑法,已满14周岁不满16周岁者犯故意杀人等重罪,应负刑事责任。法院认定钟某某手段残忍、后果严重,且无减轻情节,无期徒刑的判决体现了“罪责刑相适应”原则。法学专家指出,此案传递明确信号:法律保护未成年人,但绝不纵容恶性犯罪。近年来,多起低龄恶性案件(如13岁少年弑母案)引发修法讨论,2021年刑法修正案将刑事责任年龄个别下调至12岁,本案正是这一精神的司法实践——法律的天平既要挽救,也要震慑。

二、悲剧根源:家庭缺位与教育迷思惨案背后,是家庭教育的失控。据报道,钟某某长期沉迷暴力游戏,性格孤僻,而父母疏于管教,未能及时干预其心理问题。律师在庭审中指出,涉案刀具由家中获取,凸显家庭监管漏洞。反观受害者家庭,一场无妄之灾毁掉了所有希望。这警示我们:预防犯罪,家庭是第一道防线。若父母只重学业成绩而忽视人格培养,若学校心理教育流于形式,若社会对青少年心理危机漠视不理,“问题少年”便可能滑向深渊。未成年人犯罪从来不是偶然,它是家庭、学校、社会共同失守的苦果。

三、社会之问:如何织密预防与挽救之网判决不是终点,而是治理起点。一方面,需完善“分级干预”体系:对潜在风险少年,社区与学校应建立联动预警机制,通过心理评估、行为矫正阻断犯罪链条;另一方面,司法惩戒需与教育挽救结合。例如,引入专门学校、强制家庭教育指导,避免“一判了之”。此外,网络暴力内容治理刻不容缓——本案中暴力游戏的影响值得深思。法律专家呼吁,应推动《未成年人网络保护条例》落地,为少年成长清朗空间。

无期徒刑的判决,为受害者讨回了公道,却挽不回两个家庭的破碎。这起案件像一面镜子,照见法律的理性与无奈,更照见成人世界的责任。当我们追问“孩子为何变成凶手”时,答案或许藏在每一声忽视的叹息中。唯有法律严惩与社会预防双轨并行,才能让青春不再沾染血色,让正义在悲剧中长出荆棘之花。