在很多硬件研发企业里,一个需求变更就能让产品经理、项目经理、系统工程师和质量团队拉扯一整周:谁说了算?按谁的优先级排?边界一旦模糊,决策就会摇摆,进度、质量和成本一起失控。本文结合 ALM、IPD 落地与系统工程实践,拆解“产品、项目、流程三条线”的权责边界,并给出一套可落地的治理框架,帮助管理者重建有序、可预期的研发体系。

在硬件研发过程中,确保“谁说了算”的规则明确,并不是简单地让某个角色主导决策,而是要建立起有效的决策机制,优化流程与沟通,最终实现跨职能团队的高效协作。通过合理应用 ALM 工具与 IPD方法,企业能够在每一个决策环节确保责任明确、沟通顺畅,从而提升整体研发效能,减少冲突,推动企业持续创新。

从“一个需求改动”看懂:谁在说话,谁在负责?

你可能经历过这样的场景:

市场突然拿到一个大客户机会,提出必须在下一版产品中加上某个关键功能。会议室里,产品经理说“这是战略级需求,必须上”;项目经理看着甘特图摇头:“排期已经爆掉了”;系统工程师则提醒:“这个改动会影响整机散热和可靠性测试,风险不可控”。

会后大家各自理解:

产品经理觉得“业务第一,项目组要想办法”;

项目经理觉得“需求没边界,谁都在插手”;

系统工程师觉得“没人真正听技术约束”。

结果就是:需求审核拖了两三周,进度表改了好几版,最终功能半截妥协上线,既没有完全满足客户期待,又对原有架构造成长久负担。

这个问题的根本在于,没有明确的决策权责划分,产品经理、项目经理和系统工程师在关键决策点上各自有不同的优先级和考虑因素,而没有一套明确的决策流程和边界,使得研发进度和产品质量难以保障。

当这种规则缺位、边界模糊时,“边界一乱全乱”:

决策时间拉长,机会窗口被拖没;

每一次变更都要从头吵一遍,没有可复用的决策模式;

中高层被不断拉进细节战,组织疲于救火。

这种“边界模糊”的问题在很多硬件研发企业中普遍存在,造成决策拖延、变更无序以及进度无法把控。为了打破这一困境,首先需要重新审视产品、项目与流程三条线的责任与角色划分。

从 ALM / IPD 看“三条线”:不是谁压谁,而是各司其职

1. 三条线各自负责什么?

在成熟的 ALM(应用生命周期管理)和 IPD(集成产品开发)落地实践中,研发管理通常分为三条主线:产品线、项目线和流程与质量线。每一条线都有清晰的责任和管理范围,确保研发决策的透明与高效。

① 产品线(Product Line)——负责“做什么、为什么做”

由产品经理主导,负责市场需求的分析和产品规划;

关注产品的用户需求、市场趋势以及产品的长远发展方向;

在“做哪些功能”上具有主导权。

② 项目线(Project Line)——负责“在什么约束下完成”

由项目经理主导,负责产品开发的时间、资源和预算管理;

确保项目按时、按预算和按质量要求交付;

在“如何分配资源、如何拆解里程碑”上具有主导权。

③ 流程与质量线(Process & Quality Line)——负责“用什么方式持续可控地做成”

由流程与质量管理团队主导,负责研发过程的规范化和质量控制;

设计和监督研发流程,确保符合质量标准;

确保产品开发过程符合行业标准和内部控制要求。

2. ALM / IPD 视角下的典型偏差

从 ALM 的视角看,研发全生命周期应该贯穿:需求、规划、设计、实现、测试、发布与运维。理论上,每个环节都有清晰的输入输出和责任人。但在很多硬件企业,实际情况是:

需求从多个渠道涌入(市场、销售、客户项目、内部创新),缺少统一收敛与优先级规则;

项目计划经常因“突发重要需求”被打断,却没有统一的变更流程来平衡影响;

测试、验证、认证节奏被不断压缩,最后变成“上线前一口气补”,风险集中爆发。

IPD 提倡“跨职能、并行工程、前端牵引”,但如果 IPD 落地过程中只做了“建几个委员会、拉几次评审会”,而没有把决策机制和权责矩阵固化进流程与工具,就会出现一种现象:

看上去大家都在一起开会,实际上谁也不真正负责最终决策。

一些咨询机构和研究表明,在复杂研发项目中,约 30%–40% 的延期与超支,源于决策延迟、反复和缺乏清晰优先级。这本质上不是执行效率问题,而是“谁说了算”的规则不清晰。

方法论:用“三条线 × 三类决策”重建边界与协同

为了高效解决“谁说了算”的困境,企业需要用 RACI 模型明确每个决策场景的责任人,并通过 ALM 平台与 IPD 方法实施决策流程的优化。

第一步:用 RACI 模型讲清楚“三条线谁主、谁辅”

RACI模型(Responsible / Accountable / Consulted / Informed)是一种明确角色和责任的管理工具,帮助团队定义每个决策环节的主导责任人。在硬件研发过程中,利用 RACI 矩阵可以清晰地定义产品线、项目线和流程线在不同决策中的角色和责任。

① 产品立项 / 进入退出决策

主责(A):产品线负责人

承担执行(R):项目经理、系统工程师

咨询(C):财务、供应链、运营

知情(I):相关职能部门

规则:没有产品线的批准,不启动重大项目;项目线无权单独做“业务级”立项决策。

② 需求与范围变更决策

主责(A):如果是“价值与体验变化为主”,产品线主导;如果是“进度与资源影响为主”,项目线主导;

执行(R):流程线(PMO 团队)确保遵循变更管理流程

关键:任何“重大变更”必须同时在产品 backlog 与项目计划上落地更新,而不是停留在口头约定。

③ 流程例外与风险豁免决策

主责(A):流程线或质量管理委员会

其他角色提供反馈,但无权绕过质量控制

这条线尤其影响 IPD 落地:如果流程线没有真正被赋权,IPD 很容易沦为挂在墙上的流程图。

第二步:用端到端流程把三条线串起来,而不是画三堵墙

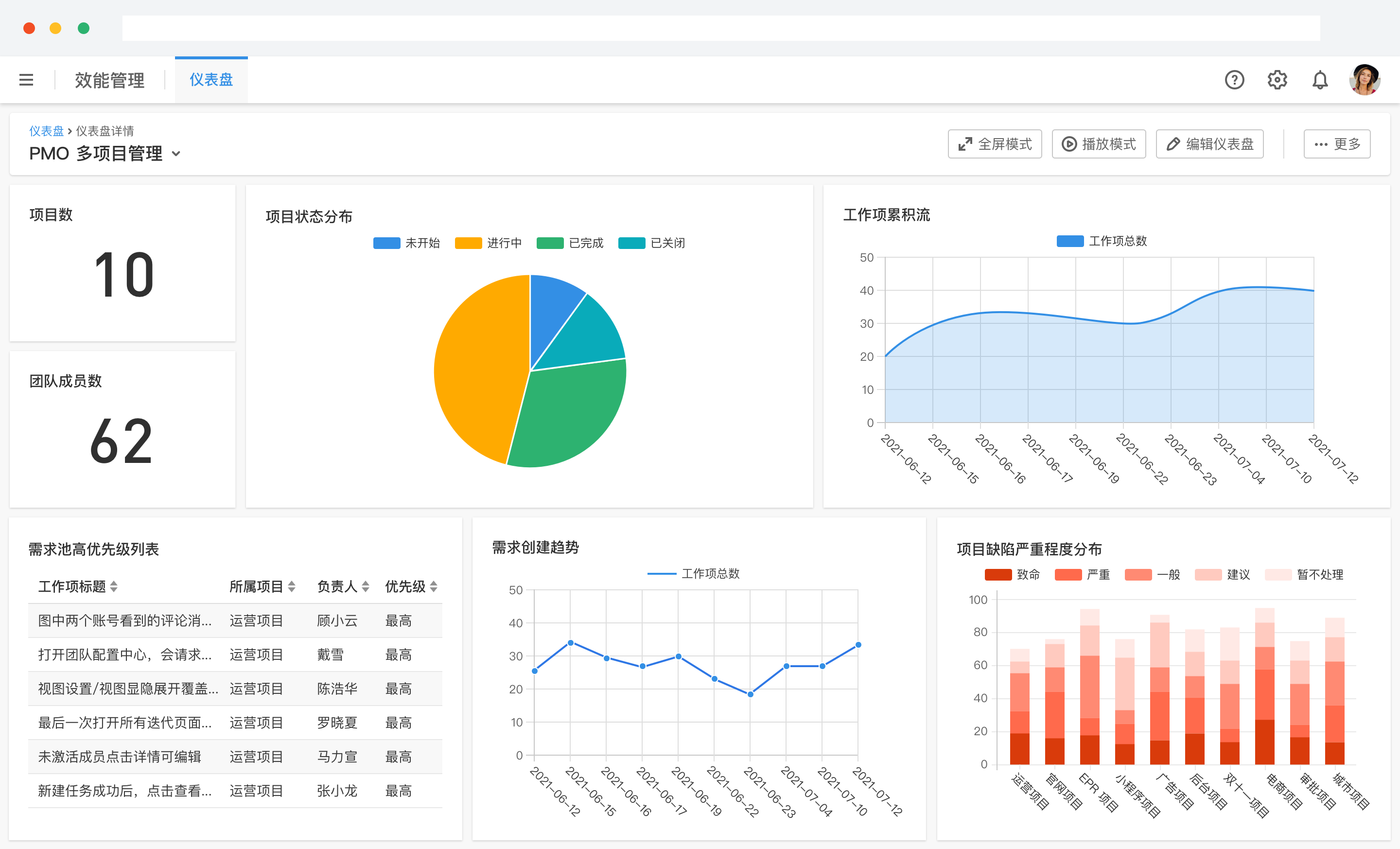

光有角色矩阵还不够,为了确保各条线的高效协作,企业还需要用端到端视角,把“需求 → 方案 → 设计 → 试制 → 量产”的主流程梳理清楚。例如,通过 跟踪每个环节的工作进展和决策,同时使用 IPD 方法管理不同职能团队的协作,确保所有环节的工作都能按时完成,并且符合质量标准。

在每个关键节点(如概念评审、方案评审、样机评审、量产评审)上,明确:

谁发起?

谁主导评审?

谁拥有哪些 veto 或 sign-off 权?

把这些权责关系映射到的工作流里:

需求状态从“草稿 → 待评审 → 通过 / 驳回”,对应不同角色的操作权限;

变更申请必须带上“影响分析”字段(对成本、进度、质量、风险的影响),由不同条线评估。

这样做的价值在于:即使人员有流动、项目有变化,边界和权责依然“写在系统里”,而不是写在某几个人的脑子里。

第三步:让跨职能沟通从“扯皮会”变成“决策会”

跨职能沟通是硬件研发中最具挑战性的部分,尤其是当各职能团队的目标和关注点不同的时候。企业需要通过定期的跨职能联席会议和有效的决策管理,确保各职能部门能够协同合作,减少沟通障碍。

1. 固定节奏的跨职能例会

比如:双周一次产品 / 项目 / 流程三线联席会,议程固定为:

需求池与项目池的调整;

关键里程碑达成情况与风险更新;

流程例外申请与质量红线提醒。

2. 每个决策会前有完备的决策包(Decision Package)

决策包至少包含:需求价值说明、技术影响、进度影响、成本影响、风险评估;

由对应条线提前准备,会议上只做选择,不再临时“拍脑袋拼信息”。

3. 会后决策写回系统与流程

决策结果必须回写到 ALM / 项目管理工具中,更新需求状态、WBS、风险清单和资源计划;

这一步直接决定 IPD 落地是“真正进入日常运营”,还是“停留在 PPT 层”的关键。

第四步:用数据量化“边界是否清晰”

在企业中,通过定期的数据分析,可以量化“边界模糊”对研发进度的影响。例如,企业可以通过 分析需求变更的平均审批周期、跨职能沟通的解决时间、项目进度延误的原因等关键数据,帮助管理层及时发现问题并调整决策。

下面是几组简单指标,可以作为参考:

需求变更通过周期:从提出到决策的平均时间;

跨职能冲突升级率:需要上升到总监级以上协调的冲突个数 / 总冲突数;

流程例外次数:在一个项目中,关键流程节点被“走例外”次数;

质量与返工指标:由于需求理解偏差或决策反复导致的返工比例。

当这些指标在 IPD 落地前后、流程优化前后有明显改善时,组织可以看到“谁说了算被讲清楚”带来的直接收益,这本身也是一种正向反馈机制。

从“谁说了算”到“如何让组织可持续说对话”

回到文章开头的问题:产品、项目、流程到底谁说了算?

答案就是在成熟的研发体系里,答案并不是“某一个角色说了算”,通过优化 ALM 管理工具和 IPD 管理方法,企业能够将研发过程中的“谁说了算”变成一套高效、清晰的决策机制。关键在于:

明确各职能角色的责任与决策权;

标准化决策流程,确保每个决策都有清晰的责任人;

使用数据分析对决策过程进行跟踪和优化,帮助管理层持续改进。

当这些方法和工具落地实施后,企业不仅能够提升研发效率,还能够降低风险,确保每个项目按时按质交付。