2025年11月5日,福建舰在海南三亚某港口正式入列,身上的标签看着挺矛盾,一方面它是全球头一艘常规动力却装了电磁弹射的航母,妥妥的技术奇迹,直接打破了“电磁弹射必须配核动力”的老观念。

另一方面,这艘满载排水量超八万吨的巨舰,刚亮相就成了国际舆论的“众矢之的”,各种质疑、嘲讽跟着来,好像它天生就带着 “原罪” 似的。

只不过,这就形成了个挺有意思的反差:外界尤其是美俄的批评,净盯着甲板布局那点细微差别,或是初期运作效率的几秒差距,挑剔得跟拿显微镜看似的。

但这些细节上的纠结,和福建舰在宏观战略上给中国海军、给整个西太平洋力量格局带来的颠覆性影响,完全不是一个量级。

所以评价福建舰,要是还盯着和美国现役航母比参数,那就错得离谱了。

要想搞懂它的真正分量,还得跳出这些细节口水仗,从它催生出的新作战体系、给中国带来的战略新选择,还有它在地缘政治上的长远影响这三个角度,重新去看才行。

甲板设计争议福建舰服役后,最尖锐的批评来自美国,美国CNN和USNI新闻网站很快就给出了他们的判断,退役海军上校卡尔·舒斯特更是直言不讳,认为福建舰的实际作战能力,大约只有美国“尼米兹”级的60%。

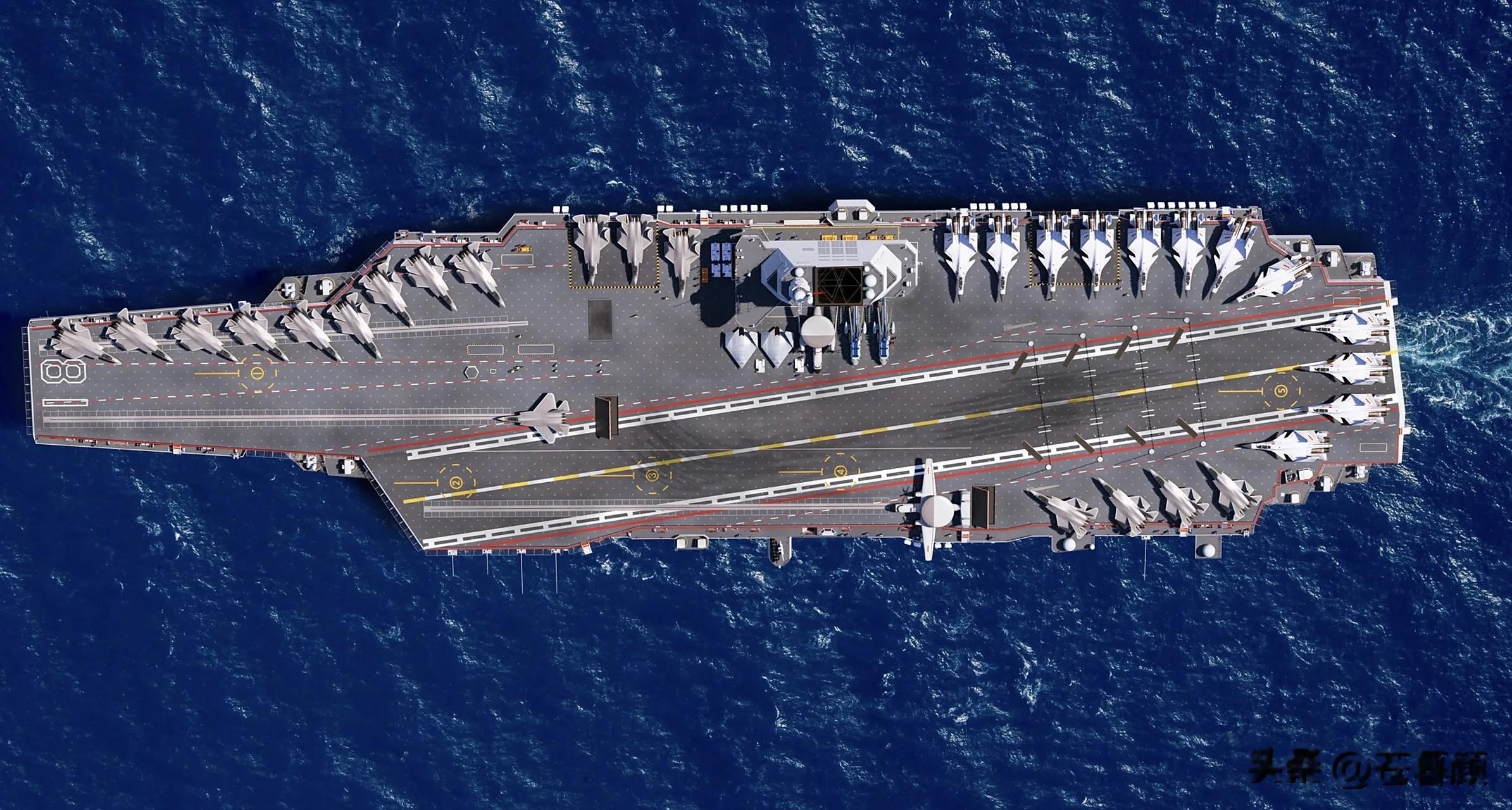

这个惊人结论的论据听起来相当专业:福建舰的2号弹射器在设计上,其后方的挡焰板(JBD)升起时,会侵入斜角甲板3号弹射器的轨道,同时也会影响到斜角甲板的降落作业。

在他们看来,这意味着当2号弹射器工作时,航母的回收作业就得暂停,这无疑会大大降低航空作业的整体效率。

退役少校飞行员基斯·图斯尔特也附和,认为中国缺乏弹射型航母的运作经验,根本无法发挥出平台的最高效能,结论就是“尼米兹”级那套老旧的蒸汽系统,虽然技术落后,但甲板布局反而更合理。

这套说辞看似无懈可击,但它其实揭示了一种更深层次的冲突,不同海军在航母运作哲学上的根本差异,而非什么不可逾越的设计硬伤。

所谓“一边弹射一边回收”,即美军口中的极限操作,即便是在他们最先进的“福特”号航母上,也是屈指可数的极端情况,这说明中国的设计团队在权衡利弊时,很可能做出了不同的取舍。

他们优先保障的是三条弹射器可以同时工作的峰值出动能力,确保能在最短时间内打出最大规模的攻击波次。

理论上,福建舰的3条弹射器可以在短短5分钟内,释放9架舰载机组成的完整攻击波,为了这个核心目标,牺牲一个极低概率场景下的操作便利性,在工程上是完全合理的。

至于所谓的“经验不足”和90秒弹射一架的效率问题,这更是一个动态变量,而不是一个盖棺定论的终点,毕竟经验是可以通过高强度训练积累的,90秒的数字只是一个起点。

要知道,美军“福特”号最快45秒弹射一架的惊人效率,他们的定义是包含了从机库调运、甲板整备、进入弹射位置到最终发射的全流程时间。

随着中国海军舰员与新装备的磨合日益纯熟,福建舰的发射间隔完全有潜力缩短到1分钟内,甚至去追赶那个45秒的标杆。

这种设计哲学上的取舍,从一个不起眼的细节上更能看出来,那就是升降机,美国的“尼米兹”级看似阔绰地安装了4台升降机。

可实际用起来美军才发现,右舷的2号升降机扛了一半多的运输活儿,尾部那两台加起来用得还不到三成,纯属白白浪费资源。

到了“福特”级,美军自己就改成了3台,右舷两台承担八成任务,左舷一台几乎成了备份,而福建舰作为后来者,直接采用了2台大型升降机的均衡布局。

这恰恰体现了后发优势,通过观察并吸取美军几十年的运作经验,选择了更注重资源均衡和实际效率的方案,而非单纯追求数量上的冗余。

电磁弹射带来的战略意义如果说甲板布局之争还只是“术”的层面,那么福建舰带来的真正革命,在于它从“道”的层面,为中国海军解锁了一整套全新的、足以改变海战规则的作战体系,它的最大价值,根本不在于平台本身。

这场革命的核心,就是电磁弹射,它带来的飞跃,远不止是弹射效率的提升,更关键的是它能起降以往滑跃起飞航母想都不敢想的机型,重型固定翼预警机和第五代隐身战斗机。

这就催生了福建舰的“天眼”与“利刃”,“天眼”是空警-600固定翼预警机,它那标志性的蝶形雷达罩下,据说内置了两部不同波段的雷达背靠背安装,可以同步工作。

这使得航母编队的探测范围和战场感知能力,相比之前仅能搭载预警直升机的辽宁舰和山东舰,直接提升了一个数量级,这是一次从“近视眼”到“千里眼”的质变。

这把 “杀手锏” 就是歼-35隐身战斗机——现在唯一能确定能在航母上靠电磁弹射起飞的隐身战机,有了它,航母编队的“开局打击”和“破防踹门”本事,直接是以前想都不敢想的水平。

歼-35优秀的隐身性能,意味着它能悄无声息地撕开敌方防空网,执行关键节点打击任务,这种突然性是任何四代机都无法比拟的。

更关键的是,福建舰不只是当下能用的战斗平台,更是个面向未来的 “装备系统孵化器”。

它巨大的甲板和先进的弹射系统,使其成为世界上首个有潜力同时整合战斗机、固定翼预警机、舰载无人加油机、教练机乃至大型攻击无人机等多种机型的航母。

这恰恰是对某些“航母无用论”最响亮的回应,比如俄罗斯太平洋舰队前司令阿瓦基扬茨上将就曾断言,航母是昂贵低效的“资本主义海上棺材”,未来属于无人化系统。

福建舰的出现证明,未来不是无人机取代航母,而是航母与无人系统的高度融合,福建舰的设计,已经为这种无人化、智能化的未来海战模式,预留了充足的接口和空间。

福建舰的出现不只是技术上的提升当技术参数的争论尘埃落定,福建舰的真正价值才开始浮现,它在地缘战略棋盘上的分量,远超任何技术指标的总和。

俄罗斯TopWar网站和《消息报》的一些观点颇具代表性,他们认为福建舰最多只能容纳40架舰载机,电磁弹射器本身有缺陷,中国的经验又都是抄袭前苏联的,训练时间还短,所以整体上是资源浪费和战略误判。

这种论调再结合阿瓦基扬茨上将的“航母无用论”,以及俄罗斯自家唯一航母“库兹涅佐夫号”长期趴窝维修的窘境,其实背后的心态就不难理解了。

这与其说是客观分析,不如说是一种特定国情下失落的“酸葡萄心理”,并不能反映航母在大国博弈中的真实地位。

恰恰相反,福建舰的服役,正是为了执行那些只有航母才能完成的战略使命,其中最核心、也最紧迫的,就是重塑台海周边的拒止战略。

军事专家们的观点很明确:一旦有事,在台岛东部的广阔洋面上部署1-2支以福建舰为核心的航母编队,就能建立起一道坚固的“拦截墙”。

这道“墙”的威力,源自空警-600的超视距预警和歼-35的隐身拦截能力,它的主要任务,就是阻断域外干涉势力企图从台湾东面发起的空中打击,无论是轰炸机还是巡航导弹。

而且这将在根本上改变游戏规则,极大地提升中国在相关区域的战略主动权和控制力,福建舰的入列,也让中国海军真正迈入了“三航母时代”。

值得注意,这绝非简单的数量叠加,它意味着中国海军首次可以实现“一艘执行任务、一艘维护整备、一艘随时支援”的良性循环,这意味着中国海军终于具备了在远海长期维持一支常态化部署航母编队的能力。

在这个体系中,角色分工也变得清晰:技术最先进、战力最强的福建舰,将承担最高强度的制空、反舰和对地打击任务,是当之无愧的“主战先锋”。

而辽宁舰和山东舰则可以更多地侧重于近海防御、日常战备巡航和训练任务,形成高低搭配、功能互补的远洋作战新格局。