湖北大妈高考打鼓扰民:家属称支持,绿衣大妈过往被扒,警方回应

夜深了,小区本该安静如深海,可湖北仙桃某小区愣是被七八个大妈的大鼓声炸成了“战场”。高考倒计时牌滴答作响,学生们捧着书的手都在抖,而楼下那些鼓槌却像敲在家长心口的雷——咚咚咚,咚咚咚!更魔幻的是,业主抄起锣鼓跑去“以暴制暴”,结果反被绿衣大妈一把推倒在地。这哪儿是老年健身队?简直是“夕阳红拆迁队”!到底是什么让这群大妈宁可当“小区公敌”也要执著打鼓?难道她们的鼓里藏着什么惊天秘密?

仙桃风和日丽小区的凉亭,原本是业主们散步遛弯的“世外桃源”,可自从大妈们拎着半人高的牛皮鼓入驻,这里就成了“噪音轰炸区”。每天傍晚六点准时开敲,鼓点密集得堪比暴雨砸铁皮,还自带老年版“死亡重金属”伴唱。有业主掐着表统计过,大妈们一口气能敲两小时不带喘,中间顶多灌两口水接着干,这体力连广场舞界看了都得喊一声“卷王”。

更绝的是,这群大妈专挑学区房下手。小区里多少家长是咬着牙背着房贷买的房,就图孩子能安心备考。结果倒好,孩子回家还没翻开课本,先被鼓声震得脑瓜子嗡嗡响。有高三生崩溃吐槽:“她们敲的是鼓吗?敲的是我985的录取通知书!”家长群里天天炸锅,有人说自家娃做题时手抖得像帕金森,有人哀嚎模拟考分数直接被鼓声“震”掉了20分。

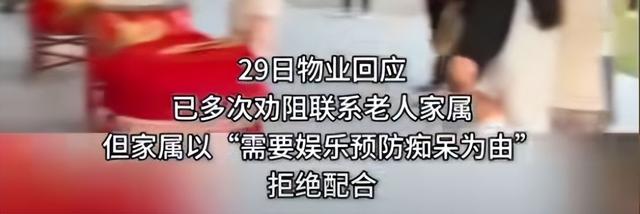

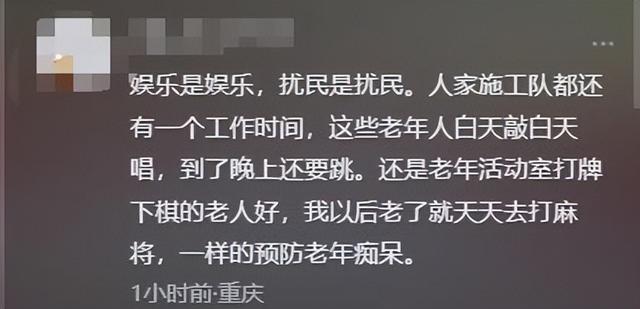

物业也不是没管过,可大妈们理直气壮得很:“我们交了物业费的!再说了,这是预防老年痴呆!”听听,这逻辑比鼓点还震撼——合着全小区业主都得陪着她们做“防痴呆训练”?有业主气得在业主群发红包求众筹:“谁认识少林寺的师傅?赶紧来把这鼓给超度了!”

直到5月29日,矛盾彻底爆发。几家家长抄着锅盖、脸盆、不锈钢盆冲下楼,和大妈们上演“重金属对决”。绿衣大妈当场就“炸”了,推搡间一名家长摔得四仰八叉。围观群众录下的视频里,大妈们叉腰骂街的气势,活脱脱现实版“洪兴十三妹”,看得网友直呼:“这哪是夕阳红?分明是黑社会夕阳红分社!”

绿衣大妈被扒出抖音账号后,剧情直接魔幻升级。视频里的她脚踩十厘米细高跟,双手抡鼓槌像在打咏春木人桩,家里还专门腾出间“鼓房”,时不时召唤姐妹搞“室内重金属派对”。网友辣评:“建议大妈改名叫'东方不败',这鼓打得日月神教都得递投名状!”

更绝的是家属的神逻辑。面对民警调解,大妈子女张口就是:“我妈有高血压/糖尿病/骨质疏松,医生说要靠打鼓活血化瘀!”好家伙,这鼓难道是华佗转世?要真能治病,建议直接申报诺贝尔医学奖。有网友反讽:“建议医院开设打鼓科,专治各种不服,啊不,各种老年病。”

其实类似戏码早就不是头回上演。去年郑州某小区,广场舞大妈们为抢地盘,直接用高音喇叭对着居民楼放《最炫民族风》,生生把考研党逼得举着《刑法》下楼普法。这次仙桃事件不过是把音响换成了大鼓,把“民族风”换成了“战鼓进行曲”。说到底,某些老年人把“我弱我有理”当尚方宝剑,把公共空间当自家客厅,就差在小区挂横幅写“老年人优先,闲人退避”了。

好在这次警方没和稀泥。接到报警后火速到场,当天就把“夕阳红拆迁队”请到了高速公路桥洞下。有业主拍手称快:“这桥洞好啊!四面透风自带立体声混响,建议给大妈们申报非遗表演场地!”也有清醒的网友提醒:“别高兴太早,桥洞底下流浪汉都得连夜搬家——这鼓声耗子听了都得连夜写举报信。”

这场闹剧里,最扎心的还是那群“沉默的孩子”。有学生偷偷在贴吧发帖:“我妈不让我骂人,可我真的很想说脏话。”更多孩子选择用黑色幽默对抗焦虑:有人把鼓声录下来当闹钟,有人把大妈P成游戏里的终极BOSS,还有学霸开发出“鼓点记忆法”,硬把物理公式编成RAP跟着鼓声背。

家长们则活成了“现代版地道战”。买降噪耳机、装三层隔音玻璃、掐着表蹲点和大妈“谈判”,甚至有人研究起《环境噪声污染防治法》,准备集体起诉索赔精神损失费。这场面看得年轻网友直呼:“原来学区房最大的风险不是房价跌,是被鼓声震成危房!”

更值得玩味的是部分网友的“受害者有罪论”。有人阴阳怪气:“现在孩子也太娇气,我们当年在菜市场写作业照样考清华。”立刻被回怼:“您老当年菜市场有牛皮大鼓?那您没进国家交响乐团真是屈才了!”这种论调就像指责被霸凌者“不够坚强”,全然忘了文明社会本该有基本秩序。

警方这次处理堪称教科书级操作。没搞“和稀泥式调解”,而是直接启用《治安管理处罚法》第五十八条,用法律给大妈们上了堂“晚年普法课”。有法律博主解读:“制造噪声干扰他人正常生活,警告不改的最高可罚500元,这要是累计处罚,够买套新鼓槌了。”

其实早在2022年,西安就出过狠招——给广场舞大妈发定向耳机,既满足健身需求又不扰民。仙桃这事完全能抄作业:社区出面组织“静音鼓队”,或者把活动时间调到下午非休息时段。可惜总有人要把“自由”等同于“随心所欲”,非要等法律来教做人。值得点赞的是那些较真的业主。他们没选择“以噪制噪”的恶性循环,而是坚持录像取证、合法维权。有网友说得精辟:“今天你不站出来反对鼓声,明天就可能有人在你窗外敲编钟!”

事件看似平息,却抛给所有人一道思考题:等我们这代人老了,会不会也活成自己曾经讨厌的样子?现在刷着手机嘲笑大妈的年轻人,四十后会不会抱着音响占领地铁口跳《孤勇者》广场舞?更深层的矛盾,是快速老龄化社会与公共资源短缺的碰撞。公园健身区永远挤得像早高峰地铁,老年活动中心常年挂着“装修中”的牌子,社区组织的活动不是体检就是防诈讲座——换作是你,会不会也想抡起鼓槌找点存在感?

鼓声停了,桥洞下的回声却久久不散。这场闹剧揭开的,不仅是代际之间的认知鸿沟,更是城镇化进程中公共空间治理的深层难题。当养生KPI撞上人生大考,当私人娱乐遇上公共安宁,我们究竟该怎样 defining 那份“合理的自由”?评论区等你来辩:如果未来法律规定“广场舞音量超过40分贝自动断电”,你是举双手赞成,还是偷偷把音箱改成柴油发电机?