一个只有高中学历的男子,能在一所大学堂而皇之地当两年博士生导师、首席科学家、国家级项目负责人,这事听上去像段子,但偏偏在现实里发生了。而事件最耐人寻味的地方是——他竟然没有被同事发现。

我们习惯把这类事件归结为“校方审核不严”“骗子伪装精妙”,但忽略了一个更关键的问题:为什么连和他朝夕相处、开会、喝酒、共事的同事都没有拆穿他?

很多人会以为学者之间常常深入讨论学术,只要聊两句专业问题,骗子便无处可藏。但事实恰恰相反:骗子之所以能骗两年,是因为他冒充的身份,恰好是最难被同行质疑的那种人。

外行以为学者天天讨论学术,实际上——除了固定合作团队,学者之间聊学术是极少发生的。

为什么?因为学术是门“熟人经济”:

真正的科研讨论只发生在项目组内部;

同事之间就算天天喝酒,也未必谈专业问题;

大多数研究方向相距甚远,你根本听不懂对方在干啥;

就算听不懂,你也不会怀疑对方是否真的懂。

我一个教研室的同事整整七年,天天见面一起开会、吃饭,却到第八年才知道他能说一口流利的西班牙语,我都惊呆了。研究人员之间的日常互动,其实远比外人想象的“浅表”。

所以郭伟的同事之所以没有发现破绽,不是因为同事愚蠢,而是因为:

学术圈本来就不是那种随便一句话就能暴露专业水平的地方。

你不和他同做实验、不参与他的项目、不讨论他的细节,你根本不知道他是真懂还是瞎编。

有人问:如果同事主动找他学术合作呢?会不会暴露?

恰恰不会。

真正的大牛一般都有固定合作团队,资源、项目、论文名额都是稀缺的。你要是主动靠过去,大牛通常会很礼貌但疏离地说:

“我现在项目都排满了。”

“我们团队系统比较封闭。”

“方向不同,以后有机会合作。”

“你们方向也很不错,可以继续深耕。”

郭伟如果稍微模仿一下这种“高位学者的距离感”,同事反而会觉得“这是正常的”。

他只需要:

微笑

谦虚

委婉拒绝合作

不深入讨论

偶尔示意“在忙大项目”

同事自然会认为——他是大牛,不缺合作,本来就不愿意带外人。

在中国学术圈,大牛拒绝合作是常态,同事因此不会怀疑,反而会自我反省:

“是我不够资格,是我沾不了他的光。”

骗子甚至不需要演技,学术圈已经自动帮他完成这一套解释。

他冒充的是“大牛”,而大牛最不容易被揭穿学术圈里有一个潜规则:越大牌的人,越没人愿意主动去怀疑他。

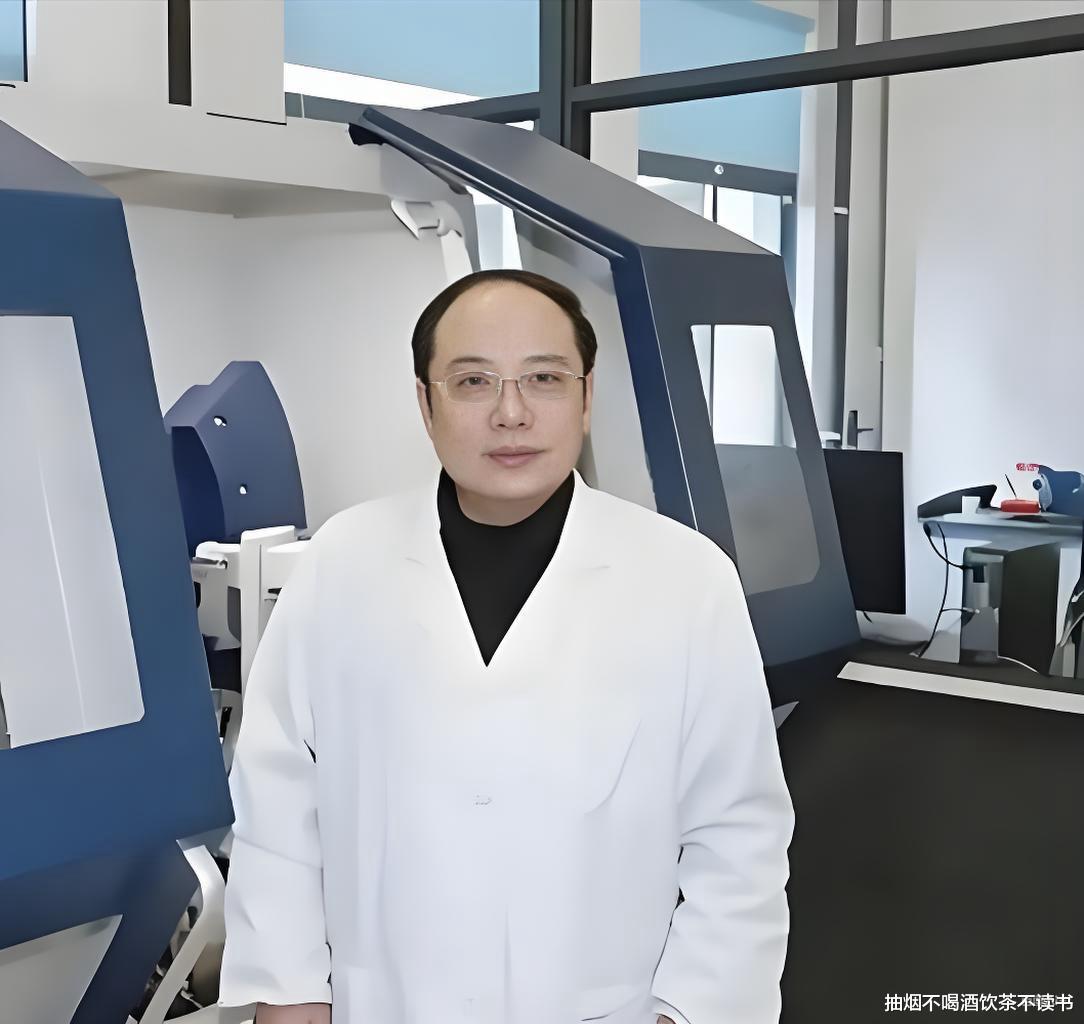

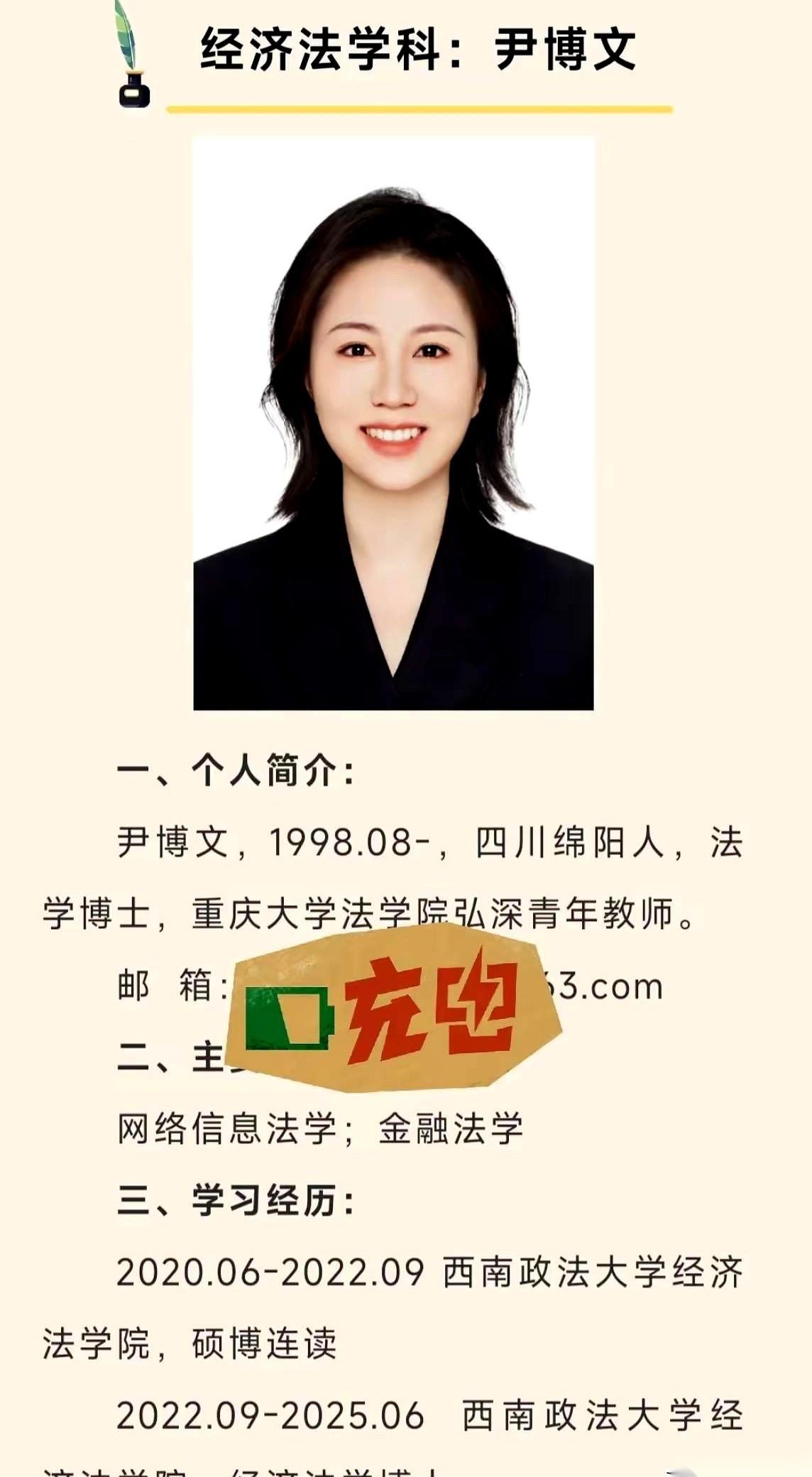

郭伟冒充的身份是:

MIT 博士

国际 AI 实验室首席科学家

国家级项目负责人

某高校的“归国顶尖人才”

这种光环加持下,他周围的同事更多是“抬头仰望”,而不是“低头审视”。你会怀疑一个“首席科学家”的学术造诣?你敢质疑一个领着五百万科研经费的大牛到底懂不懂?你甚至不敢随便去问太基础的问题,因为你怕显得自己“太菜”。

骗子正是利用了这一心理——当你足够大牌,没人敢轻易戳穿你。

最终的真相:同事不是没发现,是没有机会、没有理由,也没有动机去发现郭伟之所以能混两年,不是因为他隐藏得多深,而是因为整个系统默认:

“大牛”不会撒谎

履历是真的

论文是真的

项目是真的

英文真的流利

他真的“很忙”

他真的“很厉害”

在这种默认之下,骗子只要站对位置,就不需要证明自己是真的。

这件事的讽刺点从来不是“骗子太厉害”,而是:

他准确利用了学术圈中最“不透明”最“等级化”最“缺乏交叉审查”的部分。

他之所以骗得了所有同事,是因为:

同事没理由深查他的过去

同事没机会接触他的核心技能

同事没动机突破学术层级的礼貌边界

同事无法判断另一个方向的大牛是否真的懂

甚至同事觉得被拒绝合作是正常的

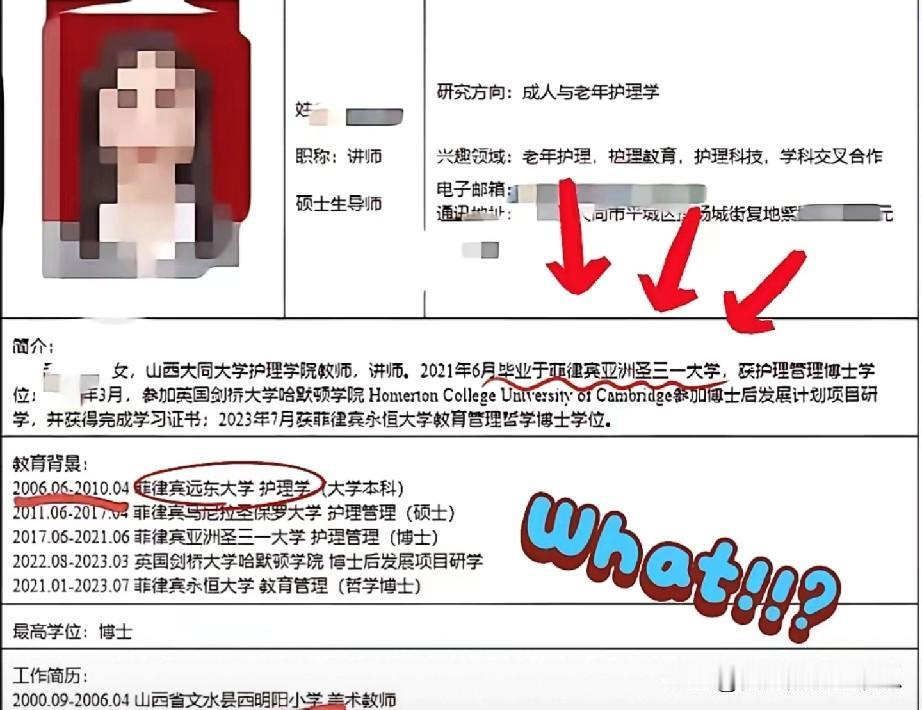

一个骗子的存在,暴露的不是个人,而是一套结构性的问题。

当一个学术体系让“假大牛”比“真小牛”更安全、让“骗子”比“质疑者”更有面子,那么类似的荒诞还会再次出现。

真正需要被反思的,是制度,而不是被骗的同事。

评论列表