前几天吃饭,一个老同学几杯酒下肚,就开始了他的畅想,说要是哪天走了狗屎运,中个千万大奖,人生就彻底解放了。他说得两眼放光,细节都规划好了:立马把辞职信拍老板桌上,换辆百万级的豪车,再买套江景大平层,剩下的钱存银行,光吃利息就够周游世界了。

我听着,没忍心打断他的兴致勃勃。但心里想的却是,老同学这美好的幻想,大概率会以悲剧收场。

这真不是泼冷水,有太多活生生的例子摆在面前。美国那边有项跟踪研究,结论挺扎心的:大约七成的巨额彩票中奖者,会在三到五年内把奖金败光,而且其生活境遇,会比中奖前更惨。英国的数据也差不多,接近一半的大奖得主,五年内就会回归“无产阶级”。

根据中国社会科学院2024年发布的《彩票中奖者生活质量追踪调查》,在500名千万级奖金获得者中,仅有38.4%的人表示生活质量得到明显提升,而高达35.9%的人表示生活质量出现不同程度的下降 。

这种现象背后有个残酷的逻辑:我们总在幻想拥有那笔钱,却从未想过自己是否具备驾驭那笔钱的能力。这就像让一个只开过拖拉机的司机,突然去驾驶一架波音747,不是给他自由,而是把他推向了失控的边缘。

美国就有个这样的案例。1997年,美国得克萨斯州的比利-鲍勃-哈雷尔中得三千多万美元,瞬间从普通打工仔变成了超级富豪。此后,他开始挥金如土,对身边所有人的请求都来者不拒,扮演着“圣诞老人”的角色。但最终,这笔横财把他引向了绝路,妻离子散。在他开枪自杀后,他的财务顾问透露,哈雷尔生前多次表示,中奖是他一生中最大的不幸。

还有个更极端的例子,2001年,一个叫戴维的人中了近三千万美元,他过上了极度奢侈的生活,购买私人飞机、豪宅,生活极尽奢华。但财富来得快,去得更快,没过几年他就宣告破产,最后被人发现死在了一个堆满垃圾的储藏室里,晚景无比凄凉。

所以你看,天上掉下来的不是馅饼,更像是一个烫手的山芋,或者说,是一面人性的放大镜。它放大的,往往不是美好,而是我们平时隐藏起来的弱点,以及周围复杂的人性。

或许你会反驳说,我中奖后肯定不会像他们那样。那好吧,就算你很理智,可是你知道自己中奖后会面临哪些突如其来的问题吗?

首先,中奖之后,你面临的第一个也是最凶险的挑战,就是你身边最熟悉的人。你的社会关系网,会瞬间变成一个巨大的财富“黑洞”。一张中奖彩票,就像一颗砸进平静生活的深水炸弹。消息一旦传开(而你想完全保密,难度堪比中奖本身),你的电话会被打爆,微信会被挤爆。十几年不联系的小学同学会突然想起你们“深厚”的友谊,八竿子打不着的远房亲戚会带着“祖上是一家人”的故事登门拜访。

各种请求会像雪片一样飞来,名目繁多且令人难以拒绝:表舅创业缺少启动资金,朋友的儿子出国留学急需担保,邻居的女儿生病需要一笔救命钱……每一个请求背后,都站着一个你无法轻易说“不”的人。

国内就有过这样的真实案例,湖北一位中了三千万的彩民王先生,在兑奖现场情绪就崩溃了,对着工作人员大喊:“这钱我不要了,还不如让我老老实实打一辈子工!”

后来了解到,他在中奖消息泄露后,陷入了无尽的人情漩涡里,各种借贷、捐款、投资的请求甚至诈骗电话,把他团团围住,让他焦虑到整夜失眠,精神状态几乎被压垮。

这种压力,本质上源于我们所处的“熟人社会”的文化基因。在这种文化里,你的巨大成功,尤其是这种“不劳而获”的幸运,在某种程度上会被周围的人视为一种“公共资源”。大家会觉得,“分一杯羹”是理所当然的。你要是拒绝,就会被贴上“为富不仁”、“忘本”的标签,多年经营的人际关系可能瞬间崩塌。

正因为如此,法国国家彩票公司专门为幸运儿们编写了一本《中奖者黄金法则》的小册子,几乎可以看作是一本“中奖者生存指南”。

这本身就说明,中奖后所面临的社会和心理压力,已经是一个普遍且严重到需要官方出面指导的社会问题了。

除了这些明目张胆的请求,还有一种更隐蔽的消耗,叫做“慈善捐赠”。

在法律上,你完全有权一分不捐。但在领奖那个众目睽睽的场合,在媒体镜头和工作人员“善意”的注视下,在那种“天降横财理应回馈社会”的浓厚氛围里,很多人都很难顶住压力,会当场承诺捐出一部分。

这背后有一种微妙的“幸存者愧疚”心理在作祟——凭什么是我?我是不是该做点什么来弥补这种“不劳而获”?捐款,就成了许多人缓解这种心理压力的最快途径。

有数据统计,国内彩票大奖得主的实际慈善捐款,平均能占到奖金的15%到25%。一笔千万奖金,扣除20%的偶然所得税,扣除超过500万部分的3%的特别调节税,1000万奖金真正落入你口袋的只有785万。如果再捐掉一二百万,你实际拿到手的就更少了。

所以你看,人情的“债”和社会的“期望”,就像两张贪婪的嘴,在你还没捂热奖金的时候,就已经狠狠地咬下了两大口。而这,仅仅是这场财富考验的第一关。

上面咱们聊了中奖后来自外部的人情世故,那就像一场必须面对的风暴。但说实话,真正的危机,往往源于内部,源于我们自己的内心和认知。当一笔远超我们日常想象的财富砸下来时,它首先摧毁的,不是贫穷,而是我们好不容易建立起来的那点“理性”。

我有个朋友,他一个远房亲戚前几年真中了几百万。他去道喜,回来说了句挺有哲理的话:“他那样子,不像得了宝贝,倒像揣了个炸弹,手足无措的。”

这笔横财带来的第一个冲击,是心理上的失重感。你想想,一个人昨天还在算计这个月的房贷、孩子的补习费,今天突然账户里多了八位数,这种切换太剧烈了,人的心态很容易“变形”。

上海交通大学有位心理学教授刘伟做过研究,发现超过七成的彩票大奖得主,在中奖后一年内,会经历不同程度的心理困扰,比如焦虑、抑郁,甚至人际关系紧张。

这种感觉很复杂,一方面当然是狂喜,另一方面,却伴随着一种深刻的不真实感和不安全感。你会忍不住怀疑:这真的是我的吗?会不会明天一觉醒来就没了?

更有趣的是,不少人会产生一种“幸存者愧疚”。凭什么是我?我何德何能?这种微妙的心理,会驱使他们通过两种方式来寻求解脱:一是疯狂消费,用“买买买”来证实财富的真实性,获得一种虚假的掌控感;二就是上面提到的“被动捐款”,通过散财来缓解内心的道德不安。

中国心理学会2025年的一份调查提到,大约38%的大奖得主曾经历过明显的愧疚感,而其中超过七成的人,是通过捐款来寻求心理解脱的。

这种心理失衡,在行为经济学上有个相关的概念,叫“心理账户”。意思是,我们会把不同来源的钱,放在心里不同的“账户”上。辛苦工作赚来的血汗钱,我们花起来精打细算,因为那是“勤劳致富”账户里的。而中奖得来的钱,我们潜意识里会把它归入“意外之喜”账户,这个账户里的钱,花起来就“不算钱”,格外大方,也格外轻率。

这就引出了第二个,也是最致命的问题:理财能力的“鸿沟”。我们绝大多数普通人,这辈子接受过的财商教育,大概只够管理一份月薪,处理一下房贷车贷。我们的能力圈,就在几十万到一两百万这个量级。突然给你一座几千万的金山,这已经完全超出了你的能力边界。

清华大学的金融研究中心多年前做过一个调查,结果挺说明问题的:中国居民对股票、基金这类基础投资工具的认知度都不到四成,更别提更复杂的资产配置、风险对冲了。中国人民银行的另一个调查也显示,咱们老百姓的金融知识得分,在金融素养的几个维度里是偏低的。说白了,我们普遍缺乏让财富保值增值的专业知识。

这就导致了一个非常普遍的现象:中奖者常常会陷入一种“点石成金”的错觉里。他觉得自己能中大奖,说明运气爆棚,有“财神爷”罩着,那这种好运自然会延续到所有投资领域。于是,他们很容易听信身边人介绍的“一本万利”的项目,或者自己盲目冲进完全不懂的投资领域,比如虚拟货币、原始股、海外地产之类。

东北有个很有名的例子,叫“彩王”马洪平。他连续两次中了五百万大奖,这运气简直逆天。但他随后就魔怔了,坚信自己摸透了彩票的规律,把之前中的钱全部砸回去继续买,梦想中得更多,结果可想而知,最终倾家荡产,晚景凄凉。

这种行为,在心理学上就叫“控制错觉”,就是说,人会高估自己对随机事件的控制能力,把纯运气当成是自己的能力和规律。

数据更能说明问题。

中国彩票研究中心有统计,大约35%的中奖者在五年内,就会因为缺乏理财知识和冲动消费陷入财务困境。而某家理财机构的调研更吓人:超过60%的中奖者,在五年内资产缩水幅度会超过80%。

这是个什么概念?一千万,五年后可能就剩下一两百万,甚至更少。财富的蒸发速度,比很多人想象的要快得多。

除了乱投资,另一个财富流失的大口子,就是生活方式的“鸟枪换炮”。以前开十万块的代步车,现在觉得至少得百万豪车才配得上身份;以前住九十平米的刚需房,现在非得看几百平的大平层或者别墅;以前旅行住连锁酒店,现在非五星级、头等舱不住。这种消费升级的欲望,一旦闸门打开,就很难关上。

有调研显示,超过70%的中奖者会在一年内购买新房,超过六成的人会更换座驾。这些大额支出,瞬间就会吞噬掉大量现金。而且,维持这种高水平生活,本身就需要持续的高额支出,就像一个吞金兽。

我认识一位中了几百万的朋友,他后来跟我感慨:“中奖头三个月,感觉自己是世界之王,花钱如流水。半年后,除了房子大了、车子好了,我发现生活其实没啥本质变化。该有的烦恼一样不少,甚至因为怕露富,多了很多不必要的担心。最后算算账,吓出一身冷汗,赶紧回归正常节奏。”

所以你看,外部的压力固然可怕,但内心欲望的魔鬼和认知能力的短板,才是让这笔横财迅速消散的根本原因。财富像一面照妖镜,它放大了我们内心的贪婪与恐惧,也暴露了我们能力圈的边界。没有足够的心智和认知去驾驭,给你一座金山,你也守不住。

前面说了这么多悲观的话,是不是就说中了大奖还不如不中,一旦中奖就注定是个悲剧结局了呢?那也未必。

确实,有大量研究表明大约七成的中奖者几年内会返贫,但总有那么三成的人,能稳稳地接住这份“运气”,甚至让生活真正迈上新台阶。这其中的区别,就在于那么一点“人间清醒”和一套行之有效的“应对策略”。

我见过最聪明的一位中奖者是个四十来岁的中年人。他在领奖前,干的第一件事不是欢呼雀跃,而是关掉手机,带着直系亲属开了个严肃的“家庭会议”。会议的核心就两条:

第一,明确这笔钱是全家共同的机遇也是责任,以后任何大额支出必须集体商议;

第二,统一对外口径,就说奖金大部分用来还了莫须有的“巨额债务”,剩下的买了年金保险,每月只能领点生活费,手里根本没活钱。

这一招“乾坤大挪移”,巧妙地把自己从“肥羊”的角色,转换成了“表面光”的负债者,瞬间挡掉了九成以上的借贷请求。

这种低调和界限设定,是保住财富的第一步,也是最重要的一步。

有经验的心理咨询师会建议,中奖后的头三个月到半年,是心理调适的“关键期”,这段时间做的决策往往带着情绪化和不理性,最容易坏事。

所以,专业的财富管理机构通常会给出一个“三不”原则:72小时内不做任何重大决定;一个月内不进行任何大额消费和投资;三个月内不改变核心生活状态(比如立刻辞职)。

这就引出了第二个关键点:寻求专业帮助,建立你的“防御工事”。

一个人单打独斗,很难对抗汹涌而来的各种诱惑和压力。一个合格的财务顾问,能帮你做两件至关重要的事:一是“降温”,在你头脑发热想砸钱干大事的时候,用数据和案例给你泼点冷水;二是“规划”,帮你把一笔“死钱”变成可持续产生现金流的“活水”。

比如,税后到手八百万,一个比较稳健的方案可能是这样的:拿出三成放到最保守的国债、大额存单里,作为家庭的“压舱石”;再拿三成配置一些中等风险的稳健型基金,追求一定的增值;两成用于改善生活,比如换套好点的房子,这既是消费也算资产;剩下两成,一部分作为家庭备用金,另一小部分,如果你实在心痒,可以拿出来尝试点你一直想做的“高风险”投资,就算全亏光了,也不伤筋动骨。

这样一套组合拳下来,每年能产生一笔相当可观的被动收入,足以提升生活品质,又不会坐吃山空。

除了管钱的,律师和心理咨询师同样重要。律师能帮你从法律层面规避风险,处理好合同和潜在的纠纷;而心理咨询师,则是你情绪的“垃圾桶”和“稳压器”,能帮你处理那种“不真实感”和“愧疚感”,平稳度过心理失衡期。

说到这儿,就不得不提一个更深层的问题了:我们社会对于“暴富”这件事,是不是本身就存在一种扭曲的心态?

彩票背后,折射的其实是一种广泛存在的“暴富心理”。中国消费者协会前几年有个调查,长期买彩票的人群里,年均花费超过五千元的占了很大比例,而他们实际的中奖回报,远低于投入。这说明什么?说明大家买的不是彩票,是一个“一夜改变命运”的幻想。

这种心态,源于我们对于小概率事件的“可得性偏差”。

媒体上整天报道谁谁中了大奖,这种信息反复冲刷,会让人们下意识地高估了中奖的概率,觉得“那个人为什么不能是我?” 这种心态不仅体现在买彩票上,也渗透在炒股、炒币等各种投机行为里。

云南就有过这么一个悲剧案例,一个女子中了一百万后,心态彻底失衡,沉迷于博取更大的头奖,最后竟然挪用了三百多万公款来买彩票,人生彻底毁掉。

所以,当我们讨论中奖者该如何自处时,其实也是在反思我们整个社会的财富观。我们是不是过于强调结果的“暴富”,而忽略了过程的积累?是不是过于看重财富的数字,而轻视了驾驭财富的能力?

回过头来看,那些最终能“稳得住”的中奖者,无一不是跳出了“暴发户”的思维定式。他们没有把奖金看作可以肆意挥霍的战利品,而是视为一份需要精心打理、让其产生长远价值的资产。他们或许这样想:中奖解决的只是“从零到一”的原始积累问题,而如何让“一”变成“十”,甚至“一百”,靠的还是知识、耐心和理性的力量。

一位成功守住财富并过得很好的中奖者说过一段话,我印象很深:“这笔钱真正的价值,不是让我能炫耀什么,而是给了我说不的底气。我可以对不喜欢的工作说不,对无理的请求说不,把更多的时间和精力,留给我真正在乎的人和事。”

你看,财富的最高境界,或许不是挥金如土的快感,而是它带来的那种“选择的自由”和“内心的安宁”。

所以,下次我们再路过彩票站,做着千万大奖的美梦时,或许可以先冷静下来,扪心自问一句:我期待的,究竟是那串中奖号码,还是拥有驾驭那笔财富的智慧和心性?前者靠的是运气,虚无缥缈;而后者,才是我们真正可以通过学习和修炼,牢牢握在自己手里的东西。

参考资料:《彩票中奖缴纳个税如何计算?四部门发文进一步明确》-中国政府网

《湖北男子买彩票中了3000万,一周后去兑奖哭诉:还不如打一辈子工》-中国网

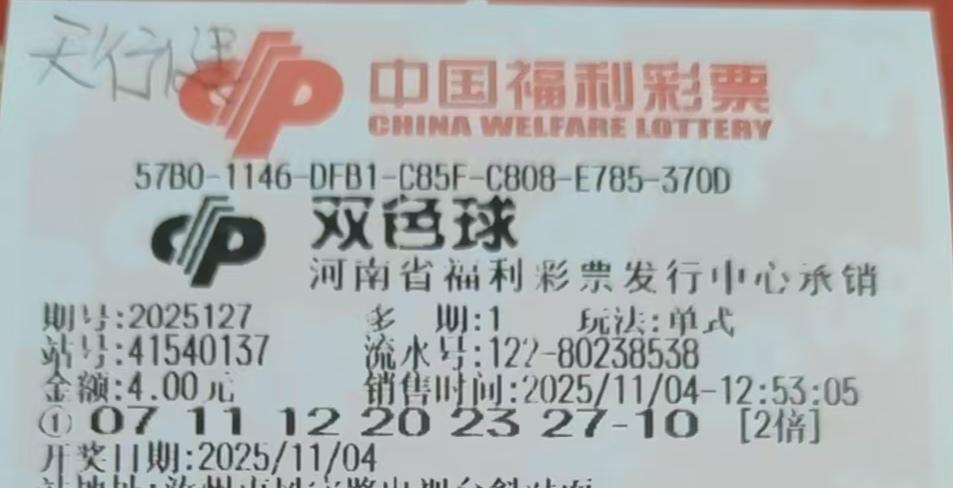

![是谁这么牛逼,在机场顺手买个彩票还中一等奖[爱心][爱心][爱心]实名羡慕啊](http://image.uczzd.cn/2706826095623989178.jpg?id=0)

评论列表