两个小时的差距

1876年2月14日这一天,对于华盛顿特区的美国专利局来说,这只是一个寒冷而忙碌的星期一。

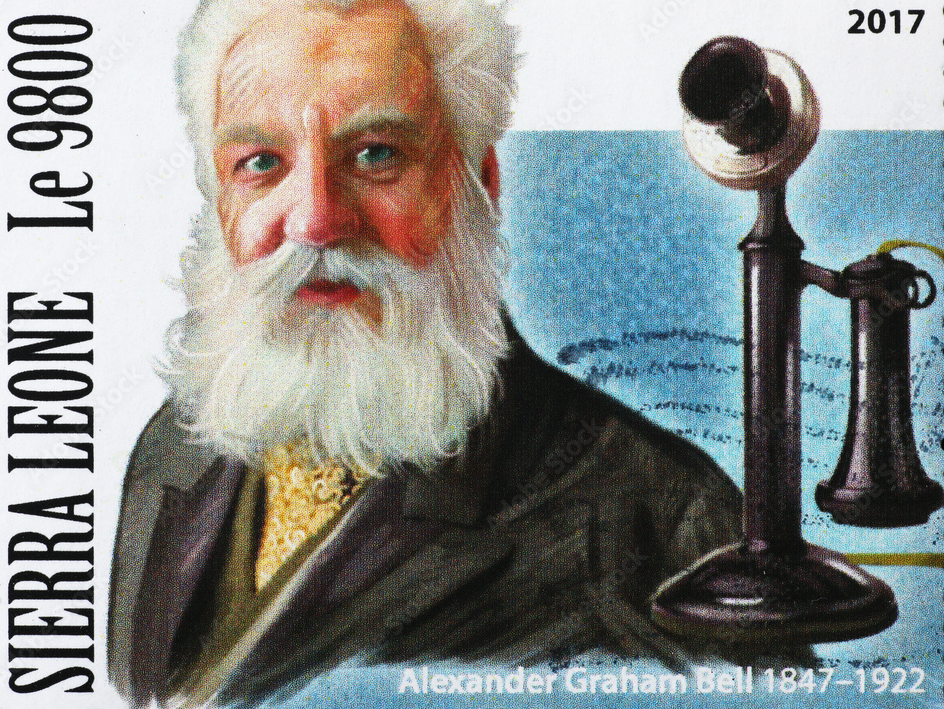

就在这一天,几乎是同一时刻,两份关于“通过电流传输声音”的文件被递交到了同一个办公桌上。一份来自一位年轻、焦虑、甚至有点不懂电路的苏格兰移民,他叫亚历山大·格拉汉姆·贝尔。

另一份来自一位资深、富有、享有盛誉的电气专家,他叫伊莱沙·格雷(Elisha Gray)。

这是一场赛跑。虽然当时他们本人并没有气喘吁吁地冲进大厅,但代表他们的律师和专利代理人确实在进行一场无声的博弈。历史书上总是轻描淡写地说:贝尔赢了。

但事情远没有这么简单。

传说中,两人到达的时间只差了两个小时。就是这两个小时,决定了后来那个巨大的通信帝国叫“贝尔电话公司”,而不是“格雷电话公司”。也就是这两个小时,引发了后来长达十几年、涉及六百多起诉讼的官司大战。

有人说贝尔作弊了。有人说专利局的审查员收了黑钱。还有人说,真正的发明者其实是一个连英语都说不好的意大利老头,此时正坐在纽约的蜡烛工厂里发愁。

那么,这场乱局是怎么开始的?

不想当发明家的老师

亚历山大·贝尔其实没想过要发明电话。至少一开始没想过。

他的家族生意是“教人说话”。贝尔的爷爷、爸爸都是研究语音纠正和演讲术的专家。贝尔自己则从事聋哑人方面的教育工作。他毕生的痴迷是如何让听不见的人听见声音,或者让发不出声的人说出话来。他对声波的理解很深,但他对电学的理解,说实话,非常业余。

但他有一个巨大的动力,或者说压力。这个压力的名字叫加德纳·哈伯德。

哈伯德是贝尔未来的岳父,也是他在波士顿的赞助人。哈伯德是个精明的商人,他看不上贝尔那些关于“让聋哑人说话”的慈善事业。他想要贝尔发明一样东西:多路电报。

当时,电报是通信界的霸主,也是垄断的代名词。西部联合电报公司控制着一切。如果你能在一根电线上同时发送四条、八条甚至更多条电报,你就能打破垄断,赚取暴利。这在当时被称为“复式电报”。

哈伯德对贝尔说:你把这个搞定,我就让你娶我女儿梅布尔。

于是,不懂电学的贝尔被迫上路了。他白天教聋哑学生上课,晚上在那个充满了酸味和铜线的工作室里折腾。因为不懂电,他找了个帮手。这个帮手叫托马斯·沃森。沃森是个熟练的电气技师,手巧,话少,是个完美的执行者。

贝尔告诉沃森:我想用不同频率的音叉在电线上产生电流,从而在另一端引起共鸣。

这个思路是对的。这就是“谐波电报”的原理。但贝尔的脑子总是跑偏。他一边研究电报,一边忍不住想:既然电线能传输不同频率的“滴滴答答”,那它为什么不能传输人类复杂的嗓音呢?

哈伯德听到这个想法后非常生气。他告诉贝尔:别在那瞎想什么“会说话的电报”,那是个玩具。我要的是能赚钱的复式电报。专心点。

贝尔表面上答应了,私底下却更加痴迷于那个“玩具”。

专业的对手

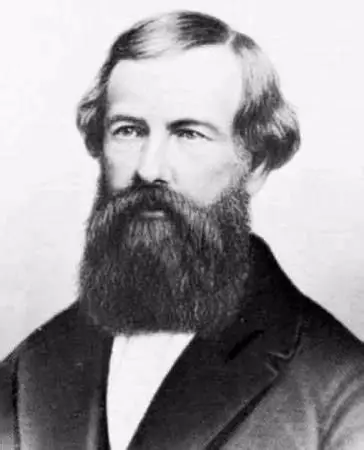

就在贝尔在波士顿焦头烂额的时候,芝加哥有个叫伊莱沙·格雷的人也在做同样的事情。

和贝尔不同,格雷是科班出身,他是西部电力公司的联合创始人,是当时著名的电气发明家。他懂电路,懂磁场,懂大部分贝尔搞不明白的公式。

格雷也在研究多路电报。而且他的进度比贝尔快得多。他也意识到了“传输人声”的可能性。但他是个理性的工程师,他做过计算,觉得把人声转化为电流在技术上太难,而且商业前景不明朗。谁会愿意对着一根铁丝说话呢?写下来不是更清楚吗?

所以,格雷把“电话”这个想法放在了次要位置,全力攻克多路电报。

这成了他这辈子最大的误判。

1875年的夏天,事情出现了转机。

贝尔和沃森在实验室里调试他们的谐波电报机。那天很热,设备又出了故障。接收端的簧片被卡住了,沃森用手去拨弄它。这一拨,簧片震动发出了“嗡”的一声。

在另一个房间里,把耳朵贴在接收器上的贝尔听到了一声清晰的、带有音色的“嗡”。

这对于普通人来说只是噪音,但对于懂声学的贝尔来说,这是启示。这证明了电流可以传输复杂的震动波形,而不仅仅是断断续续的脉冲。

贝尔兴奋地冲进沃森的房间。他们确信,传输人声是可能的。

哪怕岳父哈伯德反对,贝尔也决定要干。他开始秘密地调整方向,从电报转向电话。而此时的格雷,依然在稳扎稳打地完善他的电报机。

那份著名的草图

时间来到了1876年2月初。贝尔感到了紧迫感。他听说格雷的进度非常快。虽然贝尔还没做出一个能完美通话的原型机,但他决定先下手为强——先申请专利。

这是专利法上的一个灰色地带。你不需要展示实物,只需要描述原理。

贝尔的律师甚至比贝尔还急。在贝尔还没完全写好说明书的时候,律师就拿着材料冲向了华盛顿。

与此同时,格雷终于也意识到“电话”的重要性。他在2月14日这一天早晨,写下了一份“专利保护书”。这还不是正式的专利申请,只是一种预先声明,意思是“这个想法我想到了,给我一年时间完善”。

格雷的文件里详细画了一个装置:一个人对着水说话,水作为可变电阻,将声波转化为电流。这种“液体变阻器”的设计非常巧妙。

贝尔的专利申请里有什么呢?大部分是关于那个谐波电报的,但在文件的边缘和结尾,稍微提到了关于传输人声的可能性。

关键点来了:贝尔的原始草稿里,并没有提到“液体变阻器”。但在最终提交的版本里,却神奇地出现了一段关于液体变阻器的描述。

有人说,这是贝尔的律师在最后时刻偷看了格雷的文件后补上去的。

不管真相如何,2月14日那天,专利局的记录显示:贝尔的申请是第5号文件,格雷的是第39号文件。

虽然格雷的律师声称他们早上就到了,只是放在了“收件箱”的底部,而贝尔的律师下午才到,却被放在了上面。但在官僚主义的流程里,顺序就是一切。

专利局最后判定:贝尔先到。

格雷并没有太在意。他当时依然认为电话只是个科学玩具,输了就输了,他还有电报生意要忙。他甚至给贝尔写信祝贺,表现得非常有风度。

他完全不知道自己放弃了什么。

第一句话与嫌疑

拿到专利号(US Patent 174,465)的那天是3月7日。这是历史上价值最高的一张纸之一。

但尴尬的是,这个时候贝尔的电话其实还打不通。他手里只有那张纸。

三天后,3月10日。贝尔和沃森终于做出了一个新的模型。这一次,他们用了一种新的发射器——就是格雷在文件里画的那种“液体变阻器”。

贝尔把一根金属针插进一杯酸液里。当他说话时,声波震动隔膜,带着针在酸液里上下移动,改变电阻。

他在楼上的房间对着话筒说出了那句改变世界的名言:

“沃森先生,到这儿来,我想见你。”

(Mr. Watson, come here, I want to see you.)

楼下的沃森听到了。虽然声音含糊不清,像是个幽灵在呻吟,但他听懂了。他冲上楼。他们成功了。

这里有一个巨大的疑点。贝尔之前的实验一直用的是电磁感应原理(磁石电话),从来没用过液体变阻器。为什么在看过格雷的文件(或者被告知了格雷的设计)之后,他突然换成了格雷的方法,并且立刻就成功了?

多年后,在法庭上,一位名叫芝纳斯·威尔伯(Zenas Wilber)的专利审查员给出了一份惊人的证词。

威尔伯是个酒鬼,当时深陷债务。他承认,他在那个关键的时期,给贝尔看了格雷的文件。他还承认,他收了贝尔律师的一张100美元的支票。在那个年代,100美元不是小数目。

贝尔对此矢口否认。他说那100美元是给威尔伯的借款,而且他从来没看过格雷的文件,只是听说了大概的思路。

这个污点一直跟随着贝尔。但法律看重的是证据链和时间戳。贝尔拥有那张专利证书,而格雷只有那份“保护书”。在法律上,正式申请比保护书拥有更高的优先级。

被遗忘的意大利人

在这个故事的角落里,还蹲着一个愤怒的意大利人。他叫安东尼奥·梅乌奇(Antonio Meucci)。

如果说贝尔是幸运,格雷是遗憾,那梅乌奇就是纯粹的悲剧。

早在1850年代,梅乌奇在哈瓦那当剧院技师时,就偶然发现电流可以传输声音。后来他搬到了纽约的斯塔顿岛,在自己的家里安装了一套原始的电话系统,用来和瘫痪在二楼卧室的妻子通话。他管这叫“Teletrofono”。

这比贝尔早了将近二十年。

梅乌奇是个典型的疯狂发明家,但他不会英语,也没钱。他收留过当时落魄的意大利名将加里波第,两人一起做蜡烛维持生计。

1871年,梅乌奇凑了点钱,去申请了一个临时专利(Caveat)。但他没钱请好律师,文件写得很糟糕。更糟糕的是,临时专利需要每年续费10美元才能维持有效。

1874年,梅乌奇穷困潦倒,连这10美元都交不起了。他的临时专利因此失效。

两年后,贝尔提交了申请。

梅乌奇后来愤怒地提起诉讼。他拿出了发黄的笔记和旧模型。他甚至声称,他在1872年就把模型寄给了西部联合电报公司,希望能得到投资,但对方一直说“丢了”。而巧合的是,贝尔当时正好在那个实验室里做实验。

是不是很像阴谋论?

法院调查了很久。法官最后倾向于认为梅乌奇确实发明了一些东西,但由于他的临时专利失效加上缺乏完整商业化证据,所以诉讼失败了。

梅乌奇在贫困和愤懑中死去。直到2002年,美国众议院才通过了一项决议(第269号决议),承认梅乌奇在电话发明中的贡献,并表示如果他当时有那10美元,贝尔的专利可能就不会获得批准。

但这迟来的安慰,对于梅乌奇来说已经毫无意义。

西部联合的傲慢

回到1876年。贝尔虽然拿到了专利,也做出了样机,但他还是缺钱。哈伯德对于这个“会说话的玩具”依然半信半疑。

他们做出了一个决定:把这个专利卖掉。

卖给谁?当然是通讯巨头西部联合电报公司。

贝尔和哈伯德开价10万美元。这在当时是一笔巨款。

西部联合的总裁威廉·奥顿看着这个笨重的木头盒子,听着里面传出的嘶嘶啦啦的声音,露出了轻蔑的笑容。他说了那句著名的商业判断:

“这玩意儿有什么用?它有什么实际价值?我们为什么要花钱买一个电子玩具?”

奥顿拒绝了。他觉得这就是个麻烦,而且声音传输距离太短,根本无法取代电报。

这是商业史上极其昂贵的一次拒绝。

被羞辱的贝尔和哈伯德决定自己干。他们成立了贝尔电话公司。

接下来的几年里,电话并没有像大家想象的那样瞬间普及。一开始,它真的很没用。你装了电话,但没几个人装,你打给谁呢?

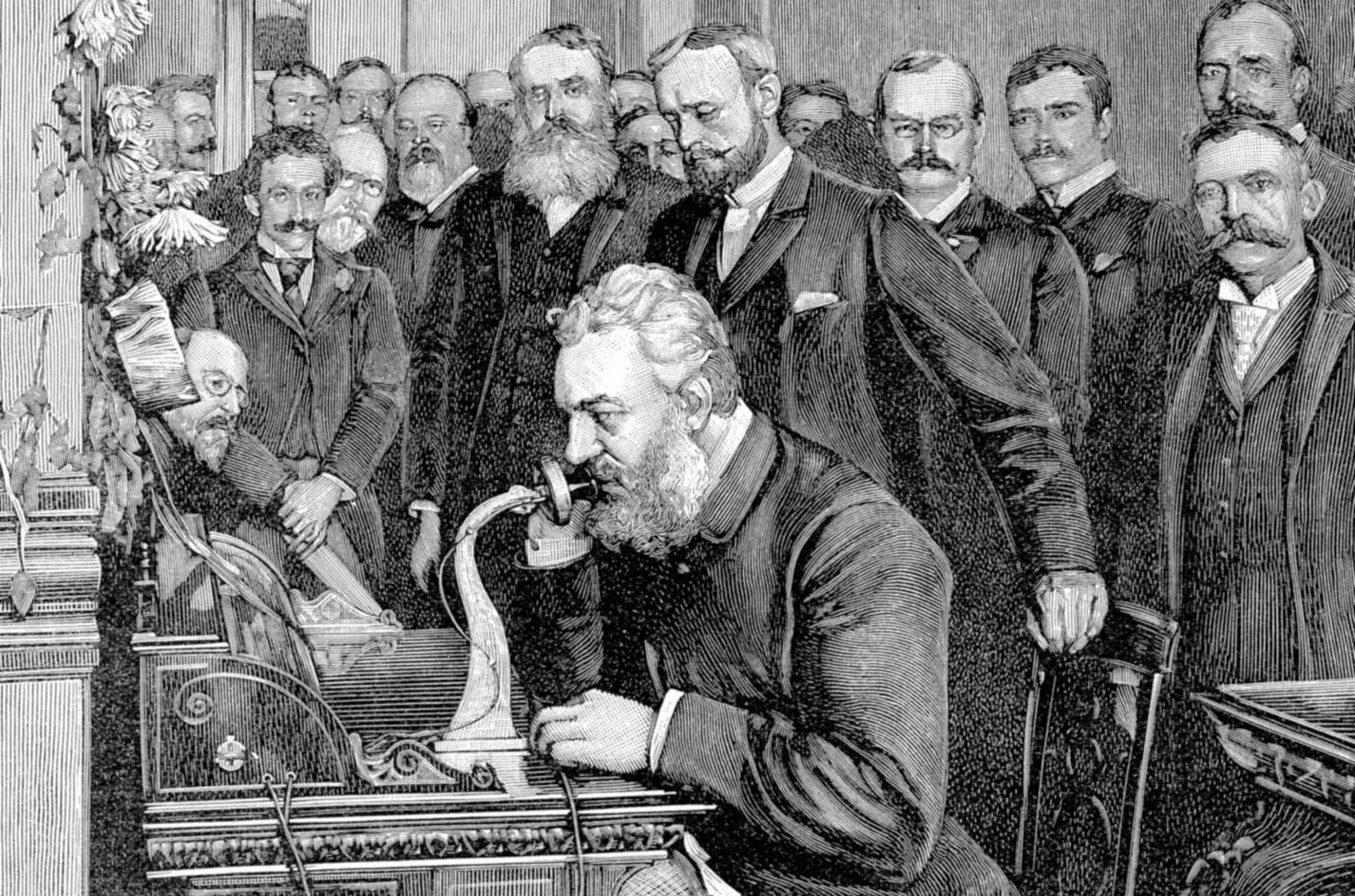

贝尔开始到处做演示。他像个马戏团演员一样,在讲台上对着电话大喊大叫,让观众在另一个房间听。慢慢地,人们开始觉得这东西有点意思。医生想要它,因为可以快速联系病人;商人想要它,因为可以不用跑腿。

网络效应开始显现。装电话的人越多,电话的价值就越高。

这时候,西部联合终于醒了。奥顿看着贝尔公司像野草一样疯长的用户量,意识到自己犯了个大错。

但他不打算买回专利,他打算抢。

西部联合找来了谁?伊莱沙·格雷。还有另一个人,托马斯·爱迪生。

西部联合对他们说:你们去搞一个更好的电话,不管用什么技术,把贝尔干掉。

爱迪生不负众望,发明了碳精送话器。这比贝尔的液体变阻器和电磁送话器都要好得多,声音更大、更清晰。西部联合立刻推出了自己的电话服务,并利用他们庞大的电报网络铺设线路。

贝尔公司面临灭顶之灾。他们只有一张专利纸,而对手拥有资金、网络和更好的技术。

法庭上的争锋

贝尔公司唯一的武器就是那张专利。特别是专利中的第四条声明,它非常霸道地涵盖了“任何通过电流强度变化来模拟声波形状的方法”。

这意味着,不管爱迪生用碳精还是格雷用水,只要你是用电传声音,你就侵权了。

一场传奇的官司开始了。

西部联合财大气粗,聘请了美国昂贵的律师团。他们把格雷推到台前,声称贝尔窃取了格雷的想法。他们还挖出了梅乌奇,挖出了那个叫雷斯的德国人(他在1860年也做过类似实验)。他们的策略是把水搅浑:既然电话的概念早就有了,贝尔的专利就是无效的。

贝尔公司虽然小,但他们的律师非常顽强。他们死死咬住一点:贝尔是第一个获得专利的,而且他是第一个真正实现了“清晰通话”的人。其他人只是停留在理论或者断断续续的噪音上。

案件审理期间,各种证人轮番上场。那个收钱的审查员威尔伯也被拉了出来。贝尔在证人席上遭受了数日的盘问。

就在大家以为西部联合会用金钱压垮贝尔时,戏剧性的一幕发生了。

西部联合的首席律师仔细研究了贝尔的专利文件后,私下告诉奥顿:“老板,我们可能会输,贝尔 在1876 年 3 月 10 日的成功通话实证,以及专利中 “电流强度模拟声波” 的宽泛覆盖,让西部联合的技术(包括爱迪生的碳精送话器)均落入侵权范畴。这在法律上是无法逾越的。”

如果输了官司,西部联合不仅要赔偿巨款,还可能被强行关闭所有的电话业务。

于是,双方达成了一个令人咋舌的和解协议。

西部联合承认贝尔是电话的发明者,并将所有的电话业务、网络和爱迪生的碳精送话器专利,全部移交给贝尔公司。作为交换,贝尔公司承诺在专利有效期内,给西部联合20%的收入分成。

这一战,确立了贝尔公司(后来的AT&T)在接下来近一百年里的绝对垄断地位。

格雷什么也没得到。他看着自己亲手设计的技术变成了对手的战利品。

发明者的离场

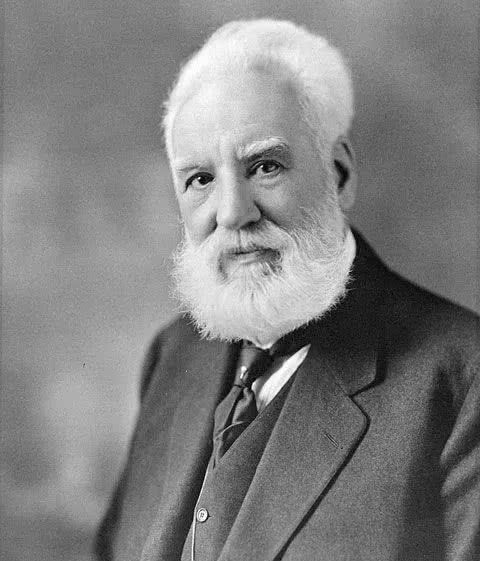

赢得胜利后,亚历山大·贝尔做了什么?他继续在这个庞大的电话公司里当CEO吗?

没有。事实上,贝尔晚年更专注航空、声学等其他研究,且抱怨电话铃声干扰工作。

他对妻子说,他希望以后家里不要装电话,因为那个铃声太吵了,总是打断他的思路。

在他看来,电话只是一个阶段性的成果。他的心依然属于那些无声的世界。他用电话赚来的钱,资助了《科学》杂志的创办,资助了航空学的研究,甚至研究过一种用光来传输声音的设备(光史密斯风琴),他觉得那才是未来。

但他终究摆脱不了“电话之父”的标签。

1922年,贝尔去世。为了纪念他,北美所有的电话服务在葬礼期间停止了一分钟。

那一分钟里,整个大陆陷入了寂静。没有铃声,没有交谈,没有电流的噪音。那可能是贝尔最享受的一分钟。

1876年2月14日

当回顾这项发明时,我们会发现一个有趣的现象:电话究竟是谁发明的?

如果是按“最早提出概念”算,可能是那个法国人博尔瑟尔。

如果是按“做出原型机”算,可能是意大利人梅乌奇。

如果是按“提交文件”算,可能是格雷。

但如果是按“拥有合法专利并将其商业化”算,那只能是贝尔。

历史往往不奖励最早的人,也不奖励最聪明的人,它奖励的是那个把拼图的最后一块拼上,并且能把这幅图卖给全世界的人。

贝尔并不是一个狡猾的窃贼,他是一个执着的人,恰好在正确的时间出现在了正确的地方,并且拥有一个极其凶狠的律师团队。

那个“2月14日”,成了科技史上著名的分水岭,影响了世界电话系统的发展!