生活中,不少人会遭遇长期鼻塞、嗅觉下降的困扰,起初可能以为只是普通鼻炎或感冒,随意用药缓解,却不见好转。殊不知,这背后可能隐藏着一种容易被忽视的鼻腔疾病 —— 鼻息肉。它就像鼻腔里悄悄生长的 “小肉球”,逐渐影响鼻腔功能,给身体健康带来诸多隐患。

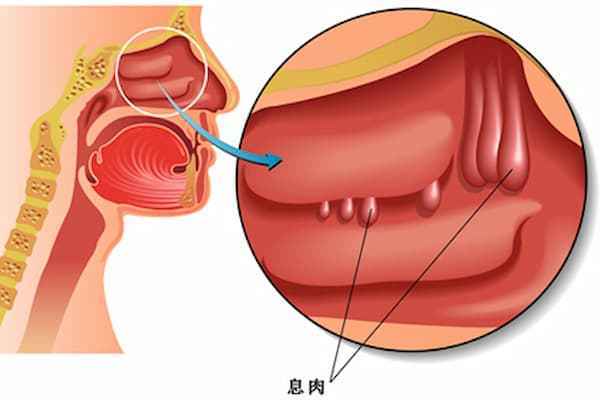

鼻息肉是鼻腔和鼻窦黏膜的慢性炎症性疾病,以炎症细胞浸润、黏膜水肿增生形成带蒂或广基的息肉为主要特征。从外观上看,鼻息肉通常呈灰白色或淡红色,质地柔软,类似剥了皮的葡萄或荔枝肉,触碰时一般不会引起疼痛或出血。它们可单个或多个生长,小的如米粒大小,大的则可能堵塞整个鼻腔,甚至垂到鼻咽部。

长期鼻塞是鼻息肉最典型且常见的症状之一。由于息肉占据了鼻腔空间,气流无法顺畅通过,患者会经常感觉鼻子不通气,尤其在夜间或寒冷天气时,鼻塞症状可能会更加严重,不得不张口呼吸。这种长期的鼻塞不仅影响睡眠质量,导致打鼾、憋醒等问题,还可能引发口干舌燥、咽喉不适等连锁反应。

嗅觉下降或丧失也是鼻息肉患者的常见困扰。鼻腔顶部的嗅觉黏膜负责感知气味,当鼻息肉堵塞鼻腔,气味分子无法到达嗅觉黏膜,或者炎症刺激损伤嗅觉黏膜及神经时,就会导致嗅觉功能下降。部分患者可能只是对某些气味不敏感,而严重者则可能完全闻不到任何气味,给日常生活带来极大不便,比如无法察觉煤气泄漏、食物变质等潜在危险。

除了鼻塞和嗅觉问题,鼻息肉还可能伴随其他症状。很多患者会出现流涕症状,鼻涕多为黏液性或脓性,有时还会伴有打喷嚏、鼻痒等类似过敏性鼻炎的表现。如果息肉压迫周围组织,或者引发鼻窦感染,还可能导致头痛、面部胀痛、耳鸣、听力下降等症状。长期不愈的鼻息肉,甚至可能影响鼻窦的正常生理功能,引发慢性鼻窦炎,形成恶性循环。

那么,哪些因素容易诱发鼻息肉呢?首先,慢性炎症是重要诱因,如长期的鼻炎、鼻窦炎反复发作,炎症刺激鼻腔黏膜,导致黏膜水肿增生,逐渐形成息肉。其次,过敏体质的人更容易患鼻息肉,过敏反应会使鼻腔黏膜处于持续的炎症状态,增加息肉形成的风险。此外,遗传因素也可能起到一定作用,如果家族中有鼻息肉患者,其他成员患病的概率可能会相对较高。还有一些全身性疾病,如阿司匹林耐受不良、囊性纤维化等,也可能与鼻息肉的发生有关。

当出现长期鼻塞、嗅觉下降等症状时,应及时到医院耳鼻喉科就诊,进行专业检查和诊断。医生通常会通过鼻内镜检查,直接观察鼻腔内部情况,判断是否存在息肉以及息肉的大小、位置、数量等。必要时,还可能会进行鼻窦 CT 检查,了解鼻窦的病变情况,为制定治疗方案提供依据。

对于鼻息肉的治疗,主要根据病情的严重程度采取相应的治疗方法。对于较小的鼻息肉,且症状较轻的患者,医生通常会先采用药物治疗,如使用鼻用糖皮质激素喷剂,减轻鼻腔黏膜炎症和水肿,控制息肉生长,缓解症状。如果息肉较大,药物治疗效果不佳,或者症状严重影响生活质量,医生则会建议进行手术治疗。目前,常用的手术方式是鼻内镜下鼻息肉切除术,这种手术属于微创手术,具有创伤小、恢复快、视野清晰等优点,能够准确切除息肉,同时尽可能保留正常的鼻腔黏膜组织,改善鼻腔通气和嗅觉功能。

术后护理对于鼻息肉患者的康复至关重要。患者要遵医嘱按时用药,定期到医院复查,清理鼻腔内的分泌物和结痂,防止鼻腔粘连和息肉复发。同时,要注意保持鼻腔清洁,避免用力挖鼻、擤鼻,减少鼻腔刺激。在日常生活中,还应注意避免接触过敏原和刺激性物质,如花粉、粉尘、烟雾等,预防鼻炎、鼻窦炎的发作,降低鼻息肉复发的风险。

总之,长期鼻塞、嗅觉下降并非小事,很可能是鼻息肉在 “作怪”。大家要提高警惕,一旦出现相关症状,及时就医,做到早发现、早诊断、早治疗。同时,做好日常预防和术后护理,才能有效控制病情,恢复鼻腔健康,摆脱鼻息肉带来的困扰。