我们所有人天生就更喜欢对称,对称才更符合我们对美的感受。可是你知道吗? 我们宇宙底层的基础定律却都没有对称。如果你有强迫症的话那就只能忍着去接受了,也许,我们的宇宙就是造物主制造的一个残次品。

请想象一下这个场景:你站在一面镜子前,用右手举起一个钟表。镜中的“你”则用左手举着一个镜像的钟表。现在,在现实世界中,你将钟表向前抛出,它会如何运动?镜中的“你”也会做出完全镜像的动作。

一个根深蒂固的直觉告诉我们:现实世界和镜像世界所遵循的物理规律,应该是一模一样的。 在1956年以前,所有物理学家都对此深信不疑。这个关于“镜像对称”的深刻原理,在物理学中有一个庄严的名字——宇称守恒。

然而,这个看似坚不可摧的基石,却在1956年被三位中国物理学家撼动,并由此开启了一扇通往宇宙更深层奥秘的大门。

故事始于一个让物理学家们头疼不已的谜题。在当时,科学家们在宇宙射线中发现了一些新粒子,其中两种分别被称为θ介子和τ介子。

令人困惑的是,θ和τ无论质量、寿命还是自旋,都完全相同,它们看起来就像双胞胎,理应是一种粒子。但它们的“死亡方式”(衰变模式)却截然不同:

θ粒子 衰变成两个π介子。

τ粒子 衰变成三个π介子。

根据当时宇称守恒的理论进行计算,衰变成两个π介子的粒子,其“宇称”为正值;衰变成三个π介子的粒子,其宇称为负值。一个粒子怎么可能同时拥有正负两种宇称呢?

这就好比发现了一个人,在现实世界中用右手写字,在镜子里却看到他也在用右手写字(这违背了镜像逻辑)。θ和τ粒子陷入了同样的身份危机:它们看似是同一个人,却在镜子里外表现出两种不同的“用手习惯”。这个难题,就是著名的“θ-τ之谜”。

当整个物理学界都在这个谜题前裹足不前时,两位年轻的华裔物理学家——杨振宁和李政道——选择了一条更为大胆的道路。

他们提出了一个革命性的假设:也许宇称并不是普遍守恒的。在支配粒子衰变的“弱相互作用”力中,自然规律本身可能并不区分左右!

这个想法在当时堪称“离经叛道”。这意味着,在微观粒子的世界里,镜子内外的物理规律可能根本不同!一个在现实世界中由弱力主导的过程,在镜像世界里可能根本不会发生。

光有猜想还不够,杨振宁和李政道紧接着做了一项关键工作:他们仔细审查了所有已有的实验记录,结果发现——竟然没有任何实验证据能够证明,在弱相互作用中宇称是守恒的! 过去的验证都集中在强力和电磁力上。他们同时提出了一系列可以检验这一假设的实验方案。

理论需要实验的裁决。杰出的实验物理学家吴健雄看到了杨-李论文的深远意义,她立即决定用实验来寻找真相。

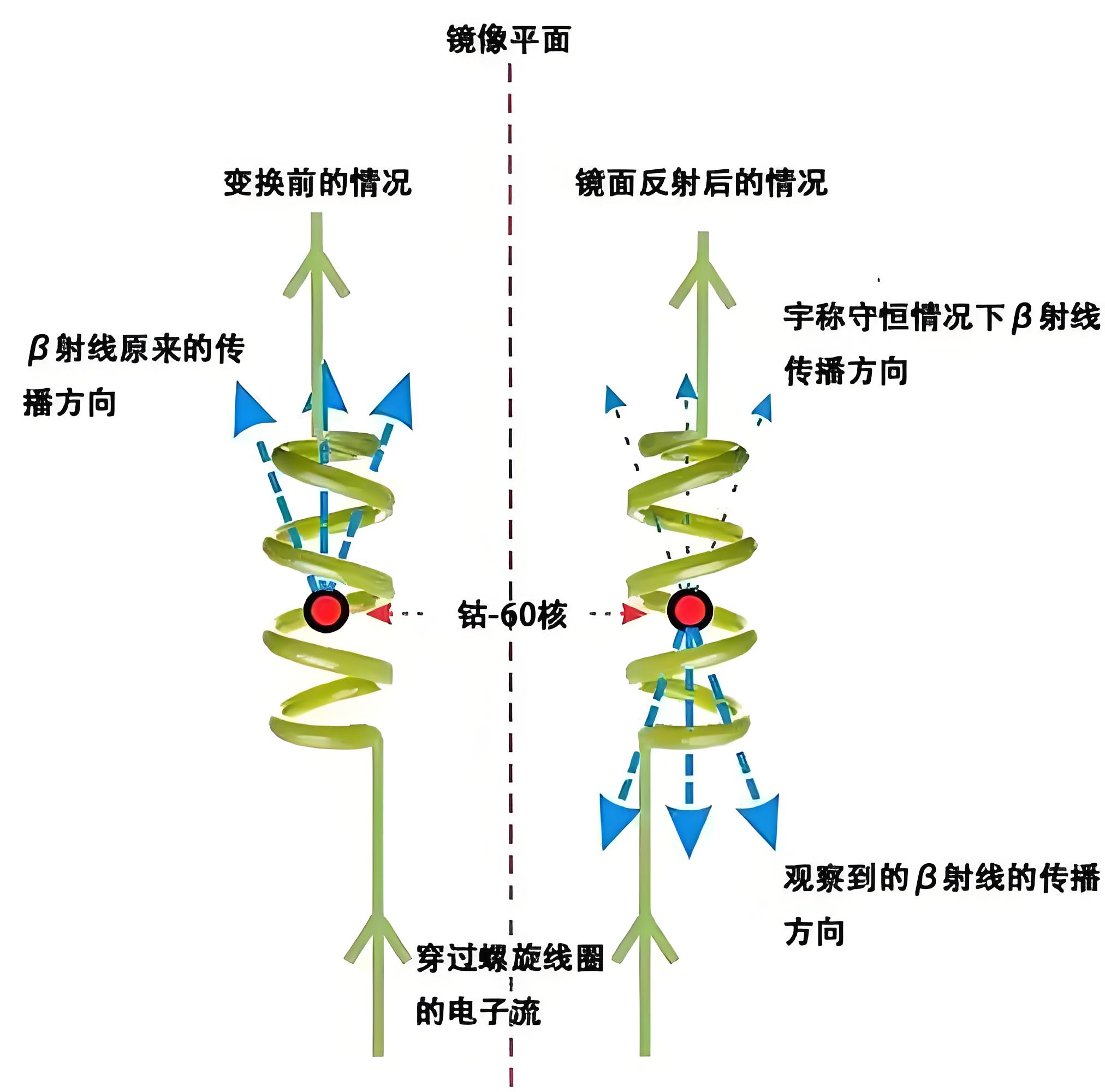

她选择了放射性同位素钴-60作为实验对象。钴-60原子核通过弱相互作用发生β衰变,会放射出一个电子。

吴健雄实验的设计精妙而深刻:

极低温: 将钴-60样品冷却到接近绝对零度,消除热运动的干扰。

强磁场: 施加一个强磁场,让所有钴-60原子核的自旋方向像一群训练有素的士兵一样,整齐地排列起来。

关键观测: 密切观察衰变时放出的电子的飞行方向。

想象这个整个实验装置在镜子中的样子:在镜子里,钴-60原子核的自旋方向会反转,但电子飞出的方向却不会反转(因为速度是矢量,镜中速度方向不变)。

逻辑是这样的:如果宇称守恒,那么现实世界中电子飞出的方向和在镜像世界中是保持一致的。假设现实世界中都往上,那么镜像世界中也都往上。

如果宇称不守恒,那么电子就会表现出“偏爱”,比如绝大多数电子都朝着与原子核自旋相反的方向发射。

结果如何?1957年,吴健雄团队的实验结果清晰地显示:电子飞出的方向是高度不对称的!它们明显地“偏心”了。 这就像一个右撇子在任何情况下都只会用右手写字,即使在镜子里,我们看到的也还是一个“右撇子”——镜像对称被彻底打破了!

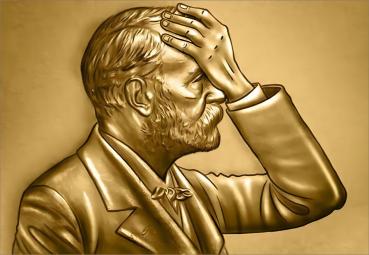

吴健雄的实验一锤定音,震惊了整个物理学界。杨振宁和李政道在1957年迅速荣获诺贝尔物理学奖,创造了诺贝尔奖历史上最快的获奖纪录之一。

宇称不守恒的发现,其深远影响远超解决一个粒子物理难题:

颠覆了旧有世界观: 它告诉我们,宇宙在最基本的层面上并非完美对称。自然规律本身也有“左撇子”和“右撇子”的偏好。用杨振宁的话说,这就像是“一个人打开了黑暗屋子里的灯,看到了满屋的珍宝”。

开启了新物理学的大门: 它引导物理学家去探索其他类型的对称性破缺。紧接着,科学家又发现了“CP破坏”(电荷-宇称联合对称性破缺),这是一个更为微妙的对称性破缺。

解释宇宙起源的关键: 而“CP破坏”恰恰是解释我们为何生活在一个由物质构成的宇宙的关键。根据大爆炸理论,宇宙诞生时,物质和反物质应该是等量的,它们相遇后会湮灭,化为纯能量。正是由于“CP破坏”的存在,导致了物质和反物质的衰变行为有极其微小的差异,这才使得十亿分之一的物质幸存下来,最终形成了今天的星系、恒星、地球以及我们自身。

从一面看似平凡的镜子出发,杨振宁、李政道和吴健雄这三位科学巨匠,带领人类窥见了自然规律中深藏的不对称之美。宇称不守恒的发现,不仅是一次科学上的胜利,更是一次人类思想解放的典范——它提醒我们,即使是最理所当然的信念,也值得用勇气和智慧去重新审视。正是这种不断的质疑与探索,推动着我们一步步揭开宇宙的神秘面纱。

评论列表