“及至始皇,奋六世之余烈,振长策而御宇内,吞二周而亡诸侯,履至尊而制六合,执敲扑而鞭笞天下,威振四海。”贾谊在《过秦论》中对秦始皇的描述,道尽了这位千古一帝的雄才大略。作为中国历史上第一位完成大一统的封建帝王,秦始皇不仅缔造了秦朝,更推行“书同文、车同轨、统一度量衡”,将华夏民族凝聚成一个不可分割的整体,被后世尊为“祖龙”。

尽管秦朝二世而亡,但其留下的制度遗产与文化根基,影响了中国两千余年。然而,这位生前叱咤风云的帝王,在面对死亡时却展现出常人般的恐慌——他耗费半生追寻长生不老药,最终却暴死于沙丘平台;他倾举国之力打造的秦始皇陵,历经两千多年风雨,至今仍沉睡于地下,成为中国考古史上最神秘的“禁地”。这座耗时39年建成的皇陵,为何能让盗墓贼望而却步、考古学家慎之又慎?

公元前246年,年仅13岁的嬴政刚刚即位秦王,便下令开始修建自己的陵墓。彼时的他或许尚未想到,自己日后会统一六国、称孤道寡,但作为秦国君主,他必须按照最高规格规划身后事。这一修,便是39年——从秦王政元年到秦二世二年,历经两代君主,动用了70余万名工匠,耗费的人力物力堪称古今罕见。司马迁在《史记·秦始皇本纪》中记载:“穿三泉,下铜而致椁,宫观百官,奇器珍怪徙臧满之。以水银为百川江河大海,机相灌输,上具天文,下具地理。以人鱼膏为烛,度不灭者久之。”这段文字,为我们勾勒出了秦始皇陵的恢弘景象。

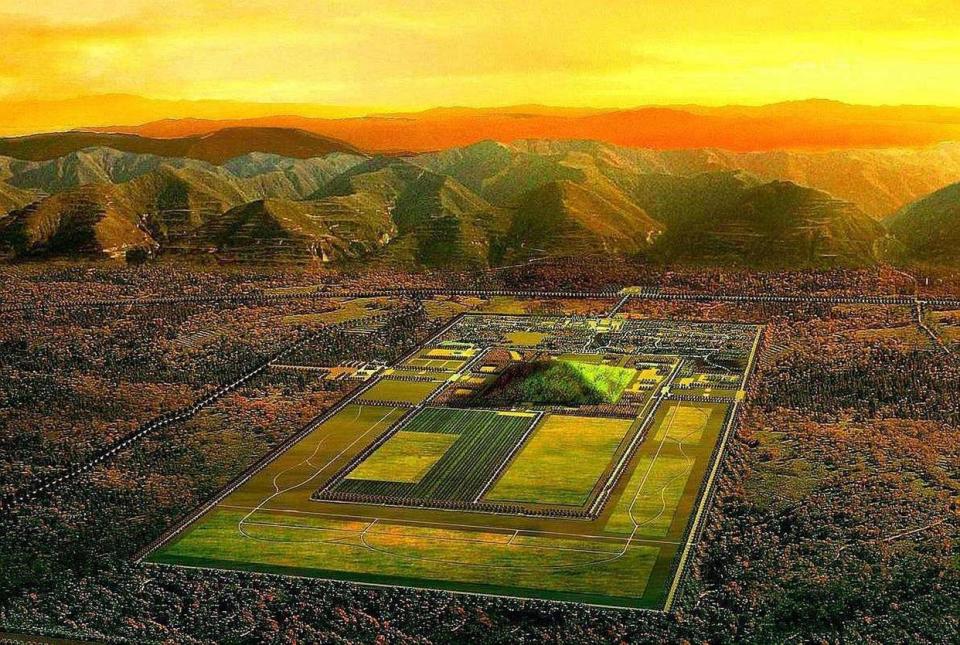

秦始皇陵的选址极为考究。古人信奉“事死如事生”,帝王陵墓不仅是安息之地,更是其地下权威的象征。秦始皇将陵墓选在今陕西省西安市临潼区骊山北麓,这里背靠骊山、前临渭水,地势南高北低,符合“背山面水”的风水原则。为了让陵墓的风水格局更显尊贵,秦始皇还下令在周围人工改造地形——堆筑五座小山丘,象征“五爪金龙”的龙爪;开凿人工河道,模拟“百川归海”的景象。这种“五爪金龙”的地势布局,在古代风水学说中寓意着“帝王之气汇聚,子孙永续基业”,足见秦始皇对身后事的重视。

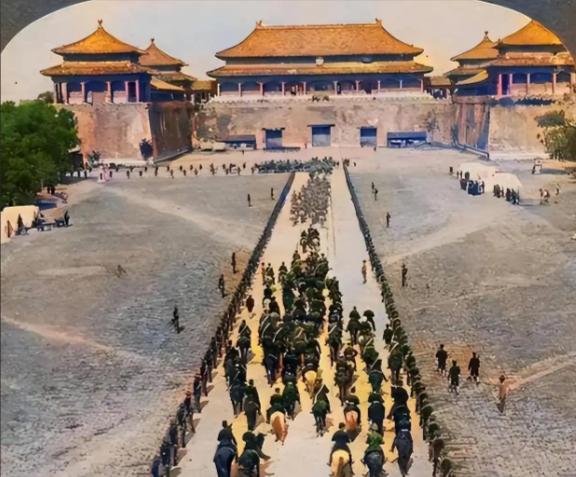

皇陵的规模更是令人惊叹。整个秦始皇陵陵园占地约56.25平方公里,相当于78个故宫大小,由内外两重城垣构成。外城垣周长6210米,内城垣周长3870米,城墙高约8-10米,顶部宽3-5米。陵园内分布着数百座陪葬坑、陪葬墓,如今已发掘的兵马俑坑、铜车马坑、马厩坑等,只是皇陵的“冰山一角”。1974年,兵马俑的偶然发现震惊世界,被誉为“世界第八大奇迹”,而这仅仅是秦始皇陵的陪葬军队。人们不禁好奇,这座庞大的“地下帝国”中心,究竟还藏着多少不为人知的秘密?

关于秦始皇陵中“以水银为百川江河大海”的记载,千百年来一直被视为传说。毕竟在两千多年前的秦朝,要获取大量水银并将其注入陵墓,难度极大。水银即汞,是一种常温下呈液态的金属,具有剧毒,且挥发后会对人体造成严重危害。古代获取水银主要通过加热丹砂(硫化汞)的方式,每生产1公斤水银需要消耗约4公斤丹砂,而秦始皇陵中若真有水银“江河”,所需丹砂数量将是天文数字。

然而,现代科技的勘探却为这个千古传说提供了有力证据。20世纪80年代,中国地质科学院的科研人员运用汞量测量法,对秦始皇陵封土进行了全面勘探。结果显示,封土堆下的汞含量远超正常土壤,最高处的汞含量是周围土壤的280倍,且汞含量的分布呈现出明显的“东南高、西北低”的特点,与中国古代“百川东流、注入大海”的地理格局高度吻合。这一发现表明,《史记》中“以水银为百川江河大海”的记载并非虚构,秦始皇陵中确实存在大量水银。

这些水银的作用主要有三个方面:一是防盗。水银具有剧毒,一旦陵墓被打开,汞蒸气会迅速扩散,进入墓室的人轻则中毒昏迷,重则当场死亡。历史上并非没有盗墓贼觊觎秦始皇陵——据《史记》记载,项羽入关后曾“烧秦宫室,火三月不灭,收其货宝妇女而东”,甚至派人挖掘秦始皇陵,但最终因“水银有毒”而被迫停止。二是象征意义。水银在古代被视为“长生之药”,秦始皇一生追求长生,将水银注入陵墓,寓意着“江河永固,灵魂不灭”。三是防腐。汞具有杀菌作用,能够抑制微生物生长,有助于保护陵墓中的尸体和文物不被腐烂。

如今,水银已成为秦始皇陵的“第一道防线”。任何试图贸然打开陵墓的行为,都将面临汞中毒的风险,不仅会危及人员生命安全,还会造成周边环境的严重污染。这也是为什么时至今日,即便科技发达,考古学家也不敢轻易对秦始皇陵主墓室进行发掘。

除了水银的威胁,文物保护难题是阻碍秦始皇陵发掘的另一大因素。考古发掘的目的是保护文物、研究历史,而非单纯的“挖宝”。如果发掘技术不成熟,贸然打开陵墓,将导致珍贵文物瞬间损毁,造成不可挽回的损失。明定陵的发掘,就是一个深刻的“前车之鉴”。

1956年,在郭沫若、吴晗等人的提议下,考古队对明神宗万历皇帝的定陵进行了发掘。由于当时考古技术有限,文物保护意识不足,大量珍贵文物在出土后因环境变化而迅速损坏:原本色彩鲜艳的丝织品瞬间碳化,变成一堆黑色碎片;精美的漆器因脱水而开裂变形;珍贵的书画作品在接触空气后迅速氧化,字迹模糊不清。这次发掘虽然出土了3000多件文物,但造成的损失却无法估量。定陵的教训让中国考古界深刻认识到:“不主动发掘帝王陵墓”是必须坚守的原则。

秦始皇陵中的文物比定陵更为古老、更为珍贵。陵墓封闭两千多年,内部形成了稳定的温湿度环境和气体成分。一旦陵墓被打开,外部的空气、光线、温度、湿度等因素会瞬间改变墓室环境,陵墓中的竹简、丝绸、木器等有机质文物将在短时间内老化、腐朽、损毁。以竹简为例,秦代的竹简在地下埋藏两千多年,早已变得脆弱不堪,一旦接触空气,水分会迅速蒸发,竹简会立即收缩、变形、断裂,上面的文字也会随之消失。目前,虽然中国的文物保护技术有了很大进步,但对于秦始皇陵这样规模宏大、文物众多的陵墓,如何在发掘后妥善保护所有文物,仍是一个尚未解决的难题。

此外,秦始皇陵的结构极为复杂。据史料记载,陵墓中“机相灌输”,设有大量防盗机关,如暗箭、陷阱、流沙等。这些机关经过两千多年的岁月侵蚀,是否仍能正常运作?考古人员在发掘过程中如何规避这些风险?这些问题都需要进行长期的研究和准备,不能仅凭一时冲动贸然行动。

秦始皇陵不仅是一座陵墓,更是一座蕴藏着丰富历史信息的“文化宝库”。它的历史价值,远超任何一件单件文物。如果未来技术成熟,秦始皇陵能够被科学发掘,将为我们研究秦代的政治、经济、文化、军事、科技等提供前所未有的实物资料。