你可能早就习惯了这样的购物流程:

先在微信里跟朋友聊两句“要不要买点什么”,然后切换电商 App 里搜一轮,再把链接丢回聊天框里让别人帮你参谋。聊天和购物来回切,决策这件事其实一直发生在对话里,而不是在搜索框里。

这两年,一个细微但很关键的变化出现了:

那句“你看看我买哪个合适?”开始从问朋友,变成问一个 AI。无论是在电商 App 里的内置助手,还是独立的小程序,越来越多人在真正搜索之前,已经先和一个AI说了一段话,让它先帮自己筛选一圈。

如果有一天,「先问 AI,再去下单」变成了大家默认的买东西方式,那AI购物助手身上,有哪些能力以后会被视为理所当然的标配?

一、场景理解 — 先听懂“人话”,再谈推荐在搜索框时代,用户和系统的分工很清晰:

用户先在脑子里想好要买什么,然后把需求压缩成几个关键词——品牌、品类、价格区间;系统再从海量 SKU 里,把看起来最匹配的一批筛出来。

AI 介入之后,入口慢慢发生了变化。越来越多的需求会开始以一种生活化的方式出现:

“猫猫半岁,有没有靠谱的驱虫药”

“爸妈年纪大了,想给他们挑一台操作不复杂的按摩椅。”

这些话从AI视角看,没有标准的品牌、品类标签,预算往往也是含糊的,却恰恰包含了最关键的语义—送礼对象、场景氛围、关系亲疏、对 “体面感/实用性”的权重。

一个合格的 AI 购物助手,第一件事不是“立刻返回商品”,而是要在后台做一件事:把这句话拆解成结构化的场景信息。

今天的消费者从来不缺信息,缺的是一个愿意替自己读完一遍好坏评价的人。

一件热销商品往往有成千上万条评价,各种图文测评、长篇种草/拔草内容、问答区的真实吐槽……

每一条都可能有价值,但没人有精力全部看完。

AI 购物助手在这一块要做的,是把“信息过载 → 结论提炼”变成自己的基础功能。

它要能做几件事:

帮你总结某一类产品的共性:整体口碑大概什么水平,常见优点是什么,大家吐槽最多的点在哪里;

帮你在候选之间找差异:看似参数相近的几款,真正拉开体验差距的是哪几个维度,是耐用度、细节设计,还是售后服务;

用人能听懂的话,解释为什么推荐这几款:不是简单一句“销量高/好评多”,而是更接近朋友的表达—“如果你是 XX 型需求,这一款大概率更适合。”

从交互上看,这些能力最后可能会呈现为一些简单的问题:

“帮我总结一下这款的真实口碑。” “这两款我都在看,帮我对比一下,要是你你会选哪一个?”

当 AI 购物助手可以在几秒内,把评论、测评和问答里真正有用的部分提炼出来,变成 3~5 条关键结论,用户在做决策时,就不再需要被几十页评论拖着跑。

三、预算控制与支付衔接 — 不只是“种草”,还要“算得清、付得掉”一个只会推荐、不会算账的 AI 购物助手,很快会让人失去耐心。现实中,绝大多数消费都处在某种约束之下:

这一单有预算,这个月有上限,不希望因为一时冲动导致后面几个月都捉襟见肘。因此预算控制会变成助手工具箱里的另一项标配:

它需要把用户提到的金额,不再当成一个“筛选条件”,而当成一个要严肃对待的约束边界。

比如当你说:

“给同事准备礼物,最好控制在200以内,但又不要太敷衍。”

AI助手应该知道,这背后是一个“体面度 / 关系密度 / 预算”之间的平衡。它要在这个约束之内,尽量拉高“看起来用心”的程度,而不是机械地在199元附近找商品。

同时,AI还应该帮你把价格逻辑变简单。面对复杂的满减、跨店优惠、优惠券叠加规则,用户最希望知道的是差价是否值得为了这点优惠改变本来想要的搭配。

至于支付衔接,更是一个“成熟助手”和“聊天机器人”的分水岭。一个真正有用的AI购物助手,应该能自然地衔接到具体的支付动作:在用户确认好方案之后,帮他调用已有的支付方式完成下单、填写信息、确认地址;在未来,还可以扩展到订阅管理、周期性采购、甚至跨境结算。

四、决策辅助 — 把纠结空间缩小,而不是制造更多犹豫有时候,人真正累的既不是找商品,也不是算钱,而是做决定本身。

面对几十个、上百个相似的选项,即便有了更聪明的检索和更全面的信息总结,许多人还是会停留在“看来看去都不错,但就是下不了决心”的状态里。这时候,AI 购物助手要做的事情,其实很朴素:帮用户把纠结空间缩小。

理想状态下,决策辅助会长成这样:

把候选选项从几十个压缩到“三五个”,每一个都有明确的定位:比如“性价比稳妥款”“颜值优先款”“功能堆满款”;

用非常直白的语言解释差异,而不是只给参数对比表;

在你愿意的前提下,根据你过往的偏好和消费习惯,给出一个“如果是我,会选这个”的建议。

它不一定要替你拍板,但至少可以让你从“完全没头绪”变成“有一个自己认可的决策逻辑”。

从交互角度看,这一点最终会收敛成一些很简单的请求:

“我不想看那么多,你帮我挑三款就好。” “你结合刚刚的聊天,选一个你觉得最适合我的。”

当 AI 购物助手能自觉地把信息压缩在日常对话内,并主动承担帮你收尾的角色时,它就不仅仅是一个查询工具,而更像一个真正的消费伙伴。

如果把时间轴拉长来看,场景理解、口碑过滤、预算控制、决策辅助、支付衔接,大概率会像今天的“搜索框 + 购物车”一样,变成所有 AI 购物助手绕不开的基础能力。

从全球范围看,这场“能力竞赛”其实已经开跑了:

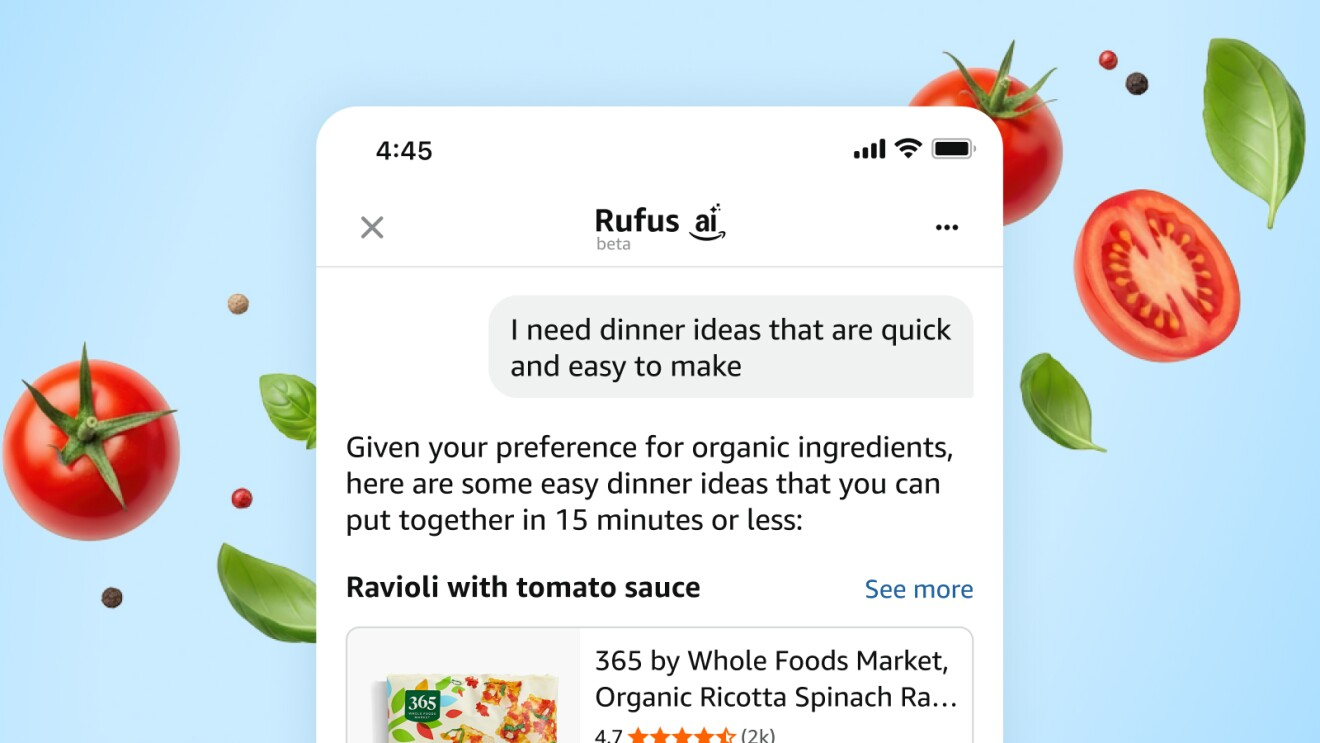

Amazon 在用 Rufus,把电商入口从关键词搜索进一步推向“按活动、按场景提问”;

国内大平台则把 AI 搜索、AI 助手深度嵌进双 11 和日常购物路径,让用户习惯用一句自然语言启动一次决策流程;

做支付和分期的AI,则在探索如何把“预算管理 + 分期 + 还款计划”塞进一个对话式助手里,让你在“想买”和“付得起”之间,有一双看得见的“刹车脚”。

这些头部产品,已经在不同维度上给出了早期答案。等到某一天,这些能力都变成差不多的标配之后,真正拉开差距的,可能就不在于谁多一个功能,而在于:这个 AI 助手到底站在谁那一侧,是在帮平台方优化转化,还是在帮用户把把每一分换成尽量高的体验和价值?

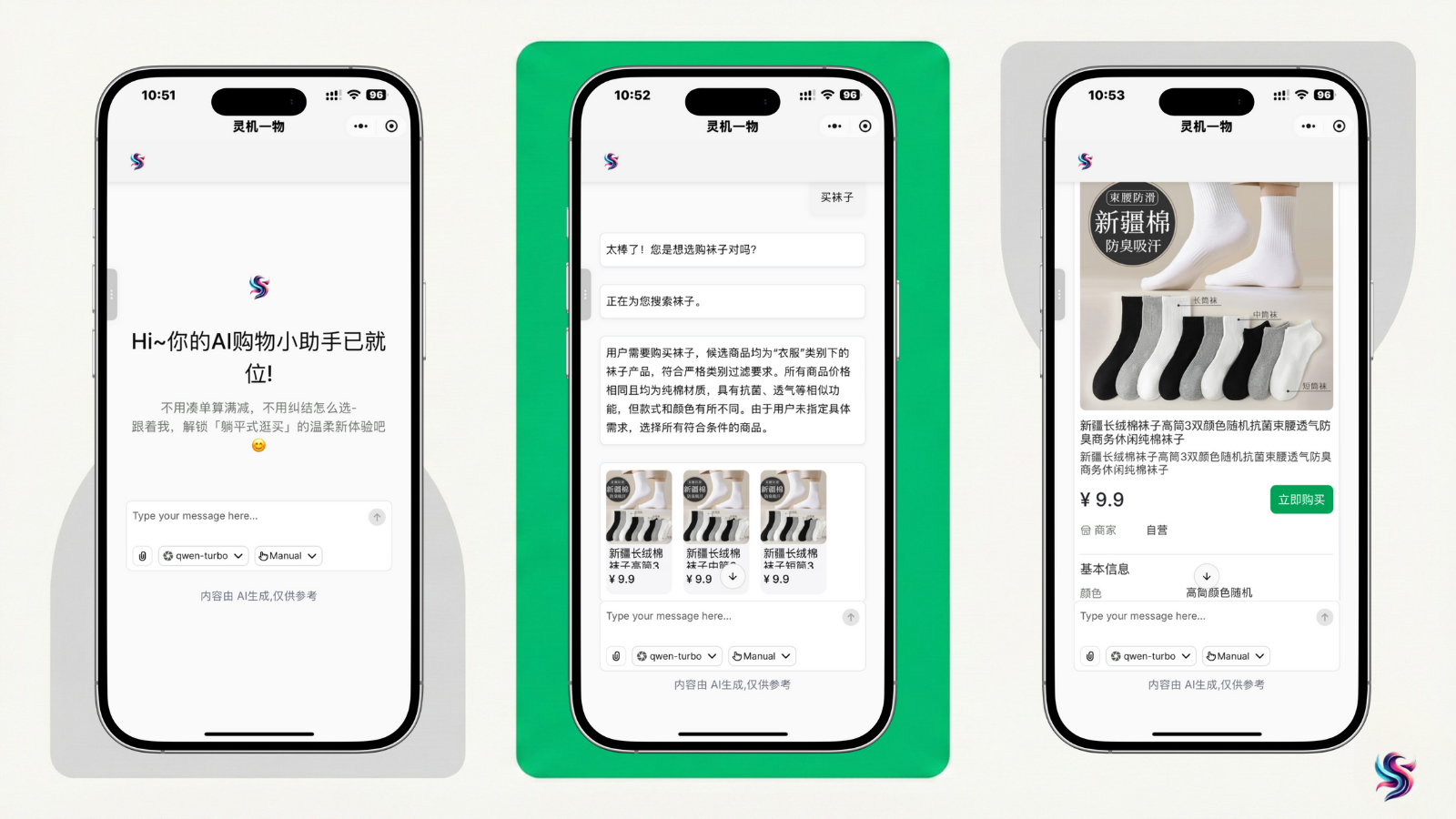

而我们现在在做的,是后一种形态:基于微信小程序的 AI 购物小助手 ——「灵机一物」。

「灵机一物」不依附于任何 App 的首页入口,而是直接以微信小程序的窗口里呈现,用户说出“我最近想买点什么,你帮我想想?”,它会先帮你理清这句话背后的场景和约束,再把整理好的需求交给后面的商品选择和支付流程,不会急于把人导向某个商家或活动页。

对用户来说,它更像一个随时可以叫一声的购物搭子,用完就关,操作页面简洁,不需要学习繁琐的功能。

你不用记住它有什么复杂功能,只要记住:有一点拿不准、懒得筛选、懒得搜索的时候,可以先问它一下。 对我们自己来说,它也是一个长期实验的起点:在不绑死某个平台的前提下,看看能否用一个小程序,把场景理解 + 决策辅助 + 支付衔接一步步往前推。

从小程序到智能体支付的起点在「灵机一物」背后接的是一整套可扩展的支付与结算底座 — 基于 Zen7 Labs 的开源项目 「Agentic Commerce」 搭建出来的 AI 购物助手形态。现在,它主要帮用户在微信生态内完成从对话到下单的闭环。未来,随着这套智能体支付与结算基础设施的丰富,它有机会把同样的“理解层”延伸到更多平台和跨境场景,在不同系统之间,为同一个用户协调起更长的一条“从想买到完成支付”的路径。

随着一次次对话和决策的积累,「灵机一物」会逐渐掌握你的送礼习惯、价格边界、审美偏好和生活节奏,慢慢从一个“能听懂你的AI工具”,长成一个真正懂你的消费伙伴。

也正是这种长期的理解和陪伴,会在未来划出一道分界线——决定“每个人手机里的那一个 AI 购物助手”,到底停留在一个更聪明的搜索入口,还是能继续进化,成为一个长期、可信赖、敢于替你权衡利弊的消费智能体。

「灵机一物」现在还远谈不上完美,但至少已经踏在了这条路上:

用最日常、最轻量的方式,把“AI 购物助手”从概念,变成你手机里随手会点开的一个对话窗口。

添加🛰️小助手Zen7 Labs,了解AI前沿资讯!