遴选优良 准备长征

1934年10月,赣南的秋雾像一块湿漉漉的蓝布,裹住了于都河畔的芦苇荡,也裹住了三十个年轻的身影。

她们是中央红军从各部队遴选出来的女战士,来自五湖四海,身份各异——

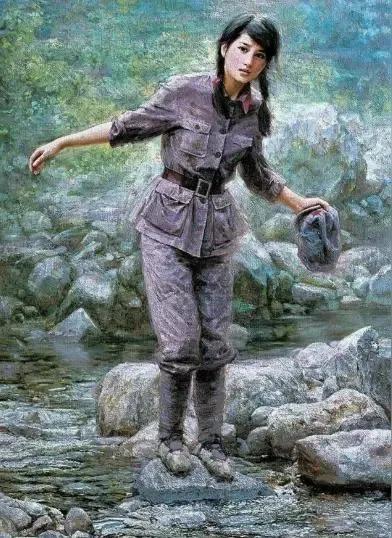

有深耕地方的妇女运动领袖,有妙手仁心的医护人员,有执掌笔墨的宣传骨干,也有刚走出乡野的年轻姑娘。

最大的陈联诗已近而立,最小的刘彩香未满十八,她们的行囊里,除了简陋的武器、药品和干粮,还装着对亲人的牵挂、对革命的信仰,以及一份“不做附庸,敢赴国难”的决绝。

夜色如墨,贡水之上,二十余艘木船在老乡的护送下悄然集结。

船板下,是乡亲们拆掉自家门板铺就的“生命线”;船桨旁,是艄公们佝偻着脊背拉出的纤绳。

“姑娘们,坐稳喽,这水凉,别沾着寒气!”老艄公的声音压得极低,却像一股暖流,淌过女红军们紧绷的神经。

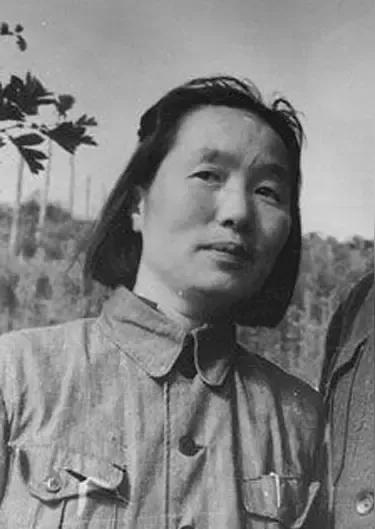

陈桂英,这位曾带领妇女打土豪、分田地的带头人,此刻正用目光扫过队列,她裹过又放开的双脚虽布满了老茧,却稳稳地扎根在船板上。

她大声的对战友们说:“记住,从今夜起,我们不是妻子、女儿、母亲,是红军战士——活着,就要走到底!”

张琴秋悄悄摸了摸衣襟里的照片,三岁儿子软糯的笑脸在指尖发烫。

出发前,她把孩子寄养在老乡家,只敢远远望一眼,那句未说出口的“妈妈会回来”,被硬生生咽进了喉咙。

身旁的周越华背着沉甸甸的药箱,药瓶碰撞的叮当声,成了此刻唯一的韵律。

她的丈夫贺诚是卫生部部长,此刻正在前方渡口清点船只,夫妻二人近在咫尺,却只能用眼神交换一句“保重”。

船行至贡水中流,几声枪响划破了夜空,国民党巡逻队的手电光在水面上乱晃。

“卧倒!”陈桂英低喝一声,女红军们瞬间伏在船板上,周越华下意识地将药箱紧紧护在身下。

老艄公猛地将船划入芦苇荡,子弹打在水面上,溅起的水花像碎玉般散落,与远处婴儿的啼哭、狗吠交织在一起,成了长征路上第一支悲壮的序曲。

当船靠岸时,三十双眼睛望向于都县城的方向,那里的灯火已模糊成一片光晕。

她们不知道,这条路会走多久,会有多难,更不知道,许多人再也回不到这片生养她们的土地。

但她们的脚步没有迟疑——于都河畔的风,已将她们的命运与中国革命的洪流,紧紧系在了一起。

血沃湘江,骨铸忠魂

长征的征途,从一开始就浸满了血泪,每天七八十里的强行军,草鞋磨破了脚,就用破布裹住,干粮吃完了,就挖野菜、嚼草根。

敌机轰炸时,她们既要掩护自己,还要抢救伤员、搬运物资。

陈桂英的脚肿得像馒头,每走一步都像踩在刀尖上,却始终走在队伍的前面,还要偶尔停下来,把掉队的战友扶上自己的肩头。

“桂英姐,俺能走!”刘彩香的腿被荆棘划开一道深口子,鲜血浸透了裤腿,却咬着牙推开她的手说:“俺不能拖队伍的后腿!”

12月的湘江,成了检验信仰的炼狱,国民党军调集十万兵力,在湘江两岸布下了三道封锁线,扬言要“将红军歼灭于江畔”。

女红军们被拆分到各个梯队,有的抬担架,有的救伤员,有的拿起枪,直接冲上了战场。

周越华所在的担架队,在敌机的狂轰滥炸中穿梭于尸山血海之间。

她看到丈夫贺诚趴在临时手术台上,双手沾满鲜血,身边的医护人员一个个倒下,却始终没有停下手中的手术刀。

“贺诚!”她忍不住喊了一声,贺诚回头望了她一眼,只说了三个字:“别过来!”

便又低下头,专注地为伤员缝合腹部的伤口。

周越华含着泪,将一名腿部中弹的战士抬到隐蔽处,剪刀剪开军装时,她发现战士的裤兜里藏着半块干硬的青稞饼,上面还留着牙印——那是他舍不得吃,想留给战友的口粮。

她的手指被针线扎得鲜血直流,却浑然不觉,只是一边包扎,一边轻声安慰:“挺住,我们一定能过江!”

陈桂英带领四名女红军守在一处渡口,掩护大部队过江。

敌人的炮火越来越密集,身边的男兵一个个倒下,刘彩香的胳膊被弹片划伤,鲜血瞬间染红了衣袖,她却咬着牙,拉开手榴弹的引线,朝着冲上来的敌人狠狠砸去。

“桂英姐,俺们能守住吗?”刘彩香的声音带着颤抖,陈桂英握紧她的手,目光如炬,坚定地说:

“守不住也要守!身后就是大部队,就是革命的希望,只能拼了!”

三天三夜的激战,湘江江水被鲜血染成了红褐色,江面漂浮着烈士的遗体和破碎的衣物。

当大部队终于渡过湘江时,三十名女红军只剩下二十五人。

牺牲的五人中,有刚满十八岁的宣传员小吴,她为了掩护老乡转移,被敌人的子弹击穿了胸膛,手里还紧紧攥着未写完的宣传标语。

有炊事员马淑华,她在给伤员送饭时遭遇敌机轰炸,永远倒在了湘江岸边,那口伴随她一路的小铁锅,被炮弹炸得变形,却依然牢牢地握在她的手里。

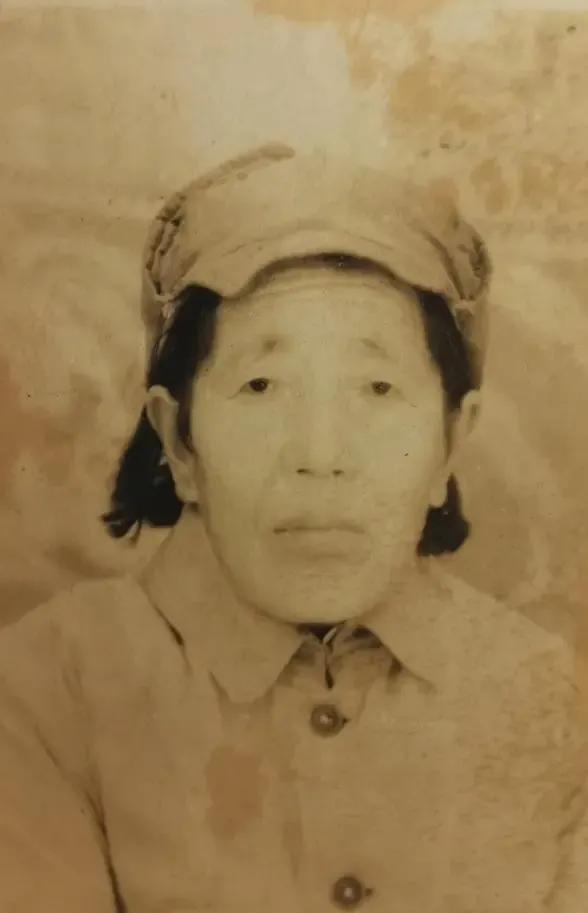

过江后,陈联诗在芦苇荡里找到了马淑华的遗体,她小心翼翼地为战友整理好凌乱的头发,把她的红布腰带系在坟前的芦苇杆上,泪水无声地滑落:

“淑华,我们会替你走下去,走到胜利的那天!”

身后的女红军们没有哭出声,泪水早已在炮火中流干,剩下的,只有刻在骨子里的坚韧与决绝。

雪山铸魂,寒极生光

翻过老山界,长征的路愈发艰险。

1935年6月,队伍抵达夹金山脚下,这座海拔四千多米的雪山,终年积雪不化,狂风像野兽般嘶吼,空气稀薄得让人喘不过气来,当地人称之为“神山”,传言“凡人进山,有去无回”。

女红军们的装备早已匮乏到了极点:大多数人还穿着出发时的单衣,有的甚至光着脚,只用破布裹着脚踝。

粮食所剩无几,每人身上只有一小把青稞面,陈桂英把自己仅有的薄棉衣撕成碎片,分给几个年轻的女战士,关心的说:“缠在身上,能挡点风。”

张琴秋撑开那把陪伴她的油纸伞,伞骨早已被狂风刮断,却依然努力为身边的刘彩香挡住漫天的飞雪。

上山前,向导反复叮嘱:“上山不能说话,不能坐下,一旦停下,就再也起不来了。”

女红军们互相搀扶着,踩着齐膝深的积雪,一步一步艰难地向上攀爬。

空气越来越稀薄,每走一步都像要耗尽全身的力气,有人开始头晕目眩,有人呼吸困难,只能靠着战友的搀扶和心中的信念支撑着。

周越华背着药箱,脚步越来越沉,连日的劳累和营养不良让她身体虚弱,此刻更是感觉肺像要炸开一样疼。

贺诚从后面赶上来,想帮她背药箱,她却摇摇头说:“不用,我能行——这些药是伤员的命。”

话音刚落,她眼前一黑,差点摔倒。

贺诚赶紧扶住她,从怀里掏出一小块青稞饼,说:“快吃点,补充一点体力。”

周越华咬了一小口,饼干又干又硬,划破了喉咙,她却强忍着咽了下去,推开贺诚的手说:“你快去前面,照顾伤员要紧。”

爬到半山腰时,狂风夹杂着雪粒呼啸而来,打在脸上像刀割一样疼。

刘彩香的体力已经耗尽,双腿像灌了铅一样沉重,她忍不住停下脚步,想坐下歇歇。

“小桃,不能坐!”陈桂英急忙拉住她,声音带着一丝急切:“一坐下就再也站不起来了!想想于都河畔的老乡,想想牺牲的战友,我们必须爬过去!”

刘彩香看着陈桂英布满血丝的眼睛,咬了咬牙,重新迈开脚步,每一步都踩在战友的脚印里,仿佛这样就能汲取力量。

陈联诗的身体也到了极限,她的眼前阵阵发黑,耳边全是狂风的嘶吼,仿佛有无数只手在拉着她往下坠。

她想起丈夫出发前对她说的话:

“无论遇到什么困难,都要坚信革命一定会胜利。”

她下意识地握紧手里的油纸伞,伞面上绣着的红五星,在白雪的映衬下格外耀眼。

她回头望了望身后的战友,一个个衣衫褴褛,却眼神坚定,心中突然涌起一股力量,她用尽全身力气喊道:

“姐妹们,加油!山顶就在前面!”

两天两夜的艰难跋涉,女红军们终于翻越了夹金山。

下山时,有人因为雪水融化滑倒,滚下山坡,幸好被一棵松树拦住,才捡回一条命。

当她们看到山脚下的红军营地时,再也忍不住,相拥而泣。

此刻,三十名女红军又少了三人,她们永远留在了夹金山上,化作了雪山深处的一抹赤魂,守护着后来者的道路。

草地绝唱,情暖荒原

如果说雪山的考验是严寒与缺氧,那么松潘草地的折磨,便是饥饿与死亡的步步紧逼。

茫茫荒原上,到处是深不可测的沼泽,水草下面暗藏着致命的陷阱,稍有不慎便会深陷其中,瞬间被泥浆吞噬。

更可怕的是饥饿,粮食早已断绝,女红军们只能挖野菜、煮皮带、吃草根,甚至把马粪里未消化的青稞粒淘洗出来,晒干后充饥。

陈联诗识得一些草药,每天行军前,她都会带着几个人钻进草丛,仔细辨认哪些野菜能吃,哪些有毒。

有一次,刘彩香误食了有毒的野菜,上吐下泻,浑身抽搐,眼看就要不行了。

周越华急得团团转,幸好陈联诗在附近找到了解毒的草药,熬成汤药喂给她,才把她从鬼门关拉了回来。

醒来后,刘彩香虚弱地拉着陈联诗的手说:“陈姐,俺要是死了,你就把俺埋在路边,让俺看着姐妹们走出草地。”

陈联诗红着眼眶摇着头说:“傻丫头,我们三十个人,一个都不能少!”

王泉媛的脚已经严重溃烂,每走一步都疼得钻心,她实在撑不住了,坐在草地上,眼泪忍不住掉了下来。

“泉媛,起来,我背你!”陈桂英蹲在她面前,不由分说地背起她,深一脚浅一脚地走进泥泞里。

其他女红军也纷纷效仿,身体强壮的搀扶着虚弱的,有的甚至背着战友行军。

泥泞的草地上,留下了一串深浅不一的脚印,那是战友情谊最真挚的印记。

张琴秋在草地里发起了高烧,迷迷糊糊中,她总觉得有人在给她喂水、盖毯子。

醒来时,发现是刘彩香守在她身边,眼睛通红,手里还端着一碗温热的野菜汤。

“张姐,你醒了!”刘彩香高兴地说:“这是俺找了好久才挖到的灰灰菜,周姐说煮了能退烧。”

张琴秋摸了摸刘彩香冻得发紫的手,心中一阵温暖。

在这片绝望的荒原上,战友之间的情谊,就像一束微光,照亮了前行的道路。

一天夜里,大雨倾盆,帐篷被风吹得摇摇欲坠,马淑华牺牲后,炊事员的担子落到了年轻的邓六金肩上。

她冒着大雨,在泥泞中挖了一个土灶,想给大家煮点野菜汤喝。

柴火被雨水打湿,很难点燃,她蹲在地上,用嘴吹了半天,才燃起一点微弱的火苗。

就在这时,不远处传来呼救声,一名男红军不小心陷入了沼泽。

邓六金毫不犹豫地冲过去,和其他战友一起,用绳子奋力将他拉了上来。

等她回到土灶边时,火苗已经熄灭,她浑身湿透,却笑着说:

“没事,俺再点一次,一定让大家喝上热汤。”

走出草地的那一刻,女红军们几乎不成人形:衣衫褴褛,面黄肌瘦,有的人头发掉光了,有的人永远失去了行走的能力。

三十名女红军,此刻只剩下十八人,她们互相搀扶着,望着远方的山峦,眼中却闪烁着希望的光芒——

最艰难的日子已经过去,胜利的曙光,正在地平线上升起。

未完,请看第二章。