未来高能束流升级将使科学家完整绘就宇宙主要质量来源的演化图景。

科学家近日发布了关于质子和中子如何获得质量的最详细分析,破解了困扰学界数十年的难题 —— 这一难题连诺奖得主希格斯机制也未能解答。这项综合性研究近期登上《对称性》期刊特刊封面,它将理论物理与美国能源部托马斯·杰斐逊国家加速器设施近三十年的实验数据相衔接,标志着对“强子质量起源”的认知实现重大突破。

质量缺失之谜

数十年来,物理学家始终被物质核心深处的一个基础性矛盾所困扰:质量数值无法自洽。质子和中子由夸克(自然界的基本粒子)通过胶子束缚构成。根据物理学标准模型,夸克通过希格斯机制获得“裸质量”。尽管大型强子对撞机于2013年验证希格斯机制并斩获诺奖,该机制却无法解释宇宙可见物质的主体质量。

杰斐逊实验室科学家维克多·莫基耶夫指出:“希格斯机制对质子和中子质量的贡献占比不足2%,这明确表明现实物质的主导质量来源于另一种机制。”

物质质量的真正来源

新研究揭示,剩余98%的可见质量源于强相互作用的动力学过程,该作用由量子色动力学理论描述,其核心特征在于“胶子自相互作用”。在强子尺度(约10^-13厘米)上,相关组分不再是轻量的“裸夸克”,而是转化为“缀饰夸克” —— 即被持续创生与湮灭的强相互作用夸克-胶子云所包围的裸夸克。通过这种动态过程,近乎无质量的裸夸克(仅数MeV)转变为质量约400 MeV的完整缀饰夸克,正是这些缀饰夸克间的强相互作用产生了质子约1 GeV的质量。

理论与实验的协同

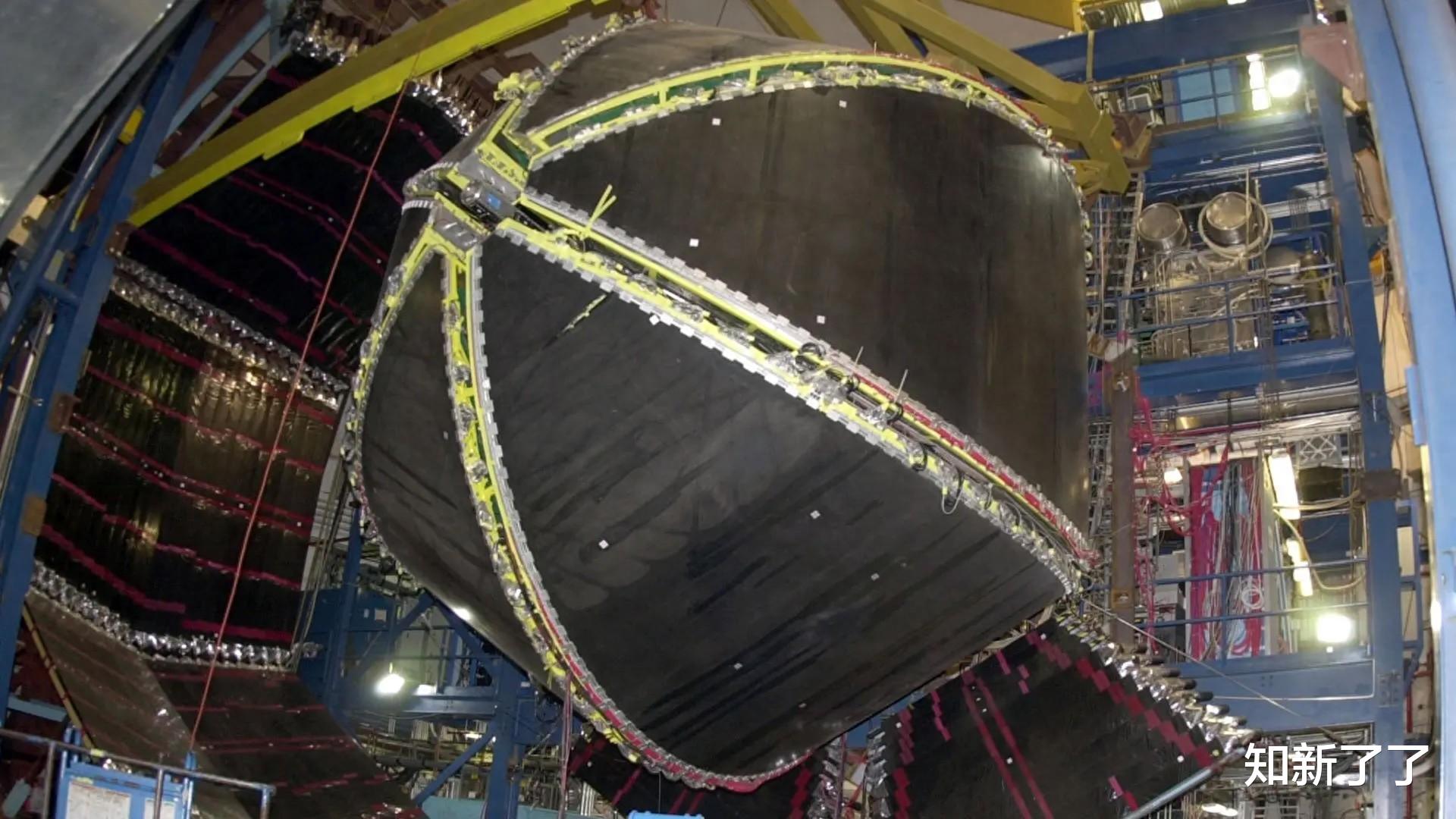

研究突破得益于连续施温格方法这一QCD理论框架与实验数据的结合。在杰斐逊实验室B实验厅,三层楼高的CLAS12探测器通过解析高强度电子束轰击质子产生的粒子,将实验观测与CSM理论预测比对,证实具有动态生成质量的缀饰夸克是质子结构的活性基础。

迈向完整图景

尽管本研究实现重大飞跃,探索仍未终结。该设施早期6 GeV能区的实验覆盖了约30%的强子质量产生区间,当前12 GeV能区数据将此范围扩展至50%。展望未来,研究人员计划利用下一代高能束流升级,最终绘就宇宙主导质量产生的完整时空图谱。

杰斐逊实验室核物理学家丹尼尔·卡曼总结道:“这是我们在实验室数十年耕耘的成果。前路依然漫长,但此刻无疑是通往终极答案的重要里程碑。”

如果朋友们喜欢,敬请关注“知新了了”!