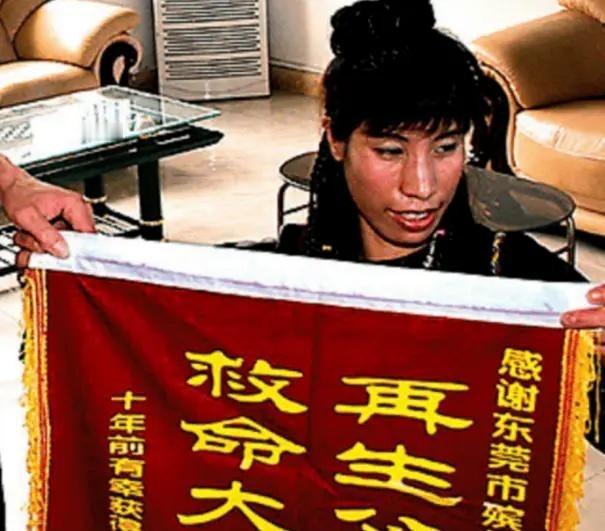

1995年,东莞市殡仪馆内送来了一具已经有味道的女尸,火化工人何亚胜正打算把她推进炉子里火化,却惊讶的看见女尸的脚动了一下! 1995年7月27日,东莞市殡仪馆。 焚尸炉前排起了长队。 放在平时,这种拥堵只会让人烦躁。但那一天,正是这点“效率低下”,成了唯一的救命稻草。要是赶上淡季,那具编号都没来得及确认的躯体,可能早几个小时就已经化成烟了。 22岁的入殓工何亚胜,当时正把手搭在一辆冰冷的运尸车上。 再往前一步,就是物理意义上的“终点”。 车上,躺着一张具备法律效力的死亡证明。 鉴定结论写得很明确:心跳停止,瞳孔散大,医学意义上的“关机”。 就在他准备把车推进轨道的那一刻,不知道是光影晃了一下,还是某种说不清的直觉作祟,他的目光扫过了盖尸布下的一只脚。 那只沾满泥垢的脚,极轻微地,抽搐了一下。 幅度很小,不到一厘米。 小到你不盯着看,完全可以当成错觉。 很多人听到这类“诈尸”桥段,第一反应是头皮发麻。可何亚胜没有喊,也没有退。他做了一个明显不合流程的决定——立刻叫停。 他掀开盖布,凑近那张灰扑扑的脸,把手伸到腹部。 那里有起伏。很弱,像快熄灭的火星,但确实在动。 馆长被叫了过来,随后那几公里路,成了一场跟死神抢时间的狂奔。 这具“尸体”有名字,叫陈翠菊。 那一年,她才18岁,来自贵州榕江。 她为什么会被判了“死亡”? 答案,其实是那个年代流动人口最残酷的一页切面。 几个月前,她揣着改变命运的念头南下打工。没多久,因为水土不服,加上高强度流水线劳动,身体扛不住了。工厂很快辞退了她。 没了收入,她开始流落街头。 最后,人昏倒在河边一艘倒扣的小船底下。 在船底,她深度昏迷了好几天。 身体机能一路下滑,降到了维持生命的最低档。这是一种极其罕见的“假死状态”。 再加上她是“无名氏”,没有身份线索,发现者和法医在流程中,出现了致命误判。 当她被送到东城医院(原附城医院)时,实际上已经经历了一次彻头彻尾的“社会性死亡”。 院长李满卢接手时,看到的几乎只是一副骨架。 体重只剩几十斤,重度酸中毒,多器官衰竭。 更现实的问题是——她大小便失禁,全身散发着刺鼻的恶臭。 医院尝试在社会上找护工,日薪开到40元。要知道,那是1995年的40元。 没人肯干。 来看一眼,捂着鼻子就走。 从“成本”角度算,这是一笔怎么看都亏的账。 一个身份不明、随时可能撑不下去的“三无人员”,救她,毫无性价比。 但这家医院没有越线。 护士长李娟琼和同事们轮流倒班,没有额外报酬,硬是把这个全身溃烂的女孩,从ICU,一点点拉回普通病房。 第7天,陈翠菊醒了。 第10天,消息传回贵州老家。 父亲卖了家里的小猪仔,凑齐路费,坐了两天火车赶来。 父女在病房里重逢。 到这里,故事本该结束。 一个苦尽甘来的结尾。 可命运的伏笔,埋得更深。 “死而复生”的新闻,后来被一家媒体报道。浙江画家陈仲濂看到了。刚从法国留学回来的他,没有把这当成猎奇。 他看到的,是一种近乎顽强的生命力。 他写了一封信寄出去,话不复杂:“只要你肯学,学费我出,饭我管。” 这不只是施舍,更像一场押在人性上的投资。 接下来的十年里,那个差点被推进焚尸炉的文盲女孩,在画室阁楼里完成了一次几乎不可能的重塑。 从握笔发抖,到满手老茧冻疮; 从“活下来”,到真正“活着”。 她后来,拿到了省美展银奖。 时间来到2006年清明前后。 何亚胜的办公桌上,多了一张明信片。 那时,他已经是殡仪馆副馆长。 几天后,一名身着苗族盛装的女子,站在了馆门口。 时隔11年,陈翠菊回到了她“重生”的起点。 面对当年的恩人,她行了中国礼仪中最重的一礼——跪拜。 这一跪,不是跪人,是跪那捡回来的十年光阴。 她展开了一幅长达42米的画卷,《旭日东升》。 画面里,朝阳灿烂。 右下角,却赫然画着一辆殡仪馆推车。 在世俗眼中,那是终点,是不祥。 可在她的笔下,那辆冰冷的铁车,是她生命里真正的“诺亚方舟”。 她把人生最黑暗的一刻,画进了最明亮的画里。 如果那天焚尸炉没有排队; 如果何亚胜没有多看那一眼; 如果医护嫌脏转身离开; 如果那封信从未寄出…… 任何一个环节断掉,陈翠菊都只会是一捧没人记得的骨灰,是统计表里被抹去的一个数字。 我们常说奇迹。 可哪有什么神迹降临。 所谓奇迹,不过是很多普通人,在关键一秒里,选择多做那0.01毫米的善意。 这些微不足道的选择,最后叠在一起,挡住了死亡。