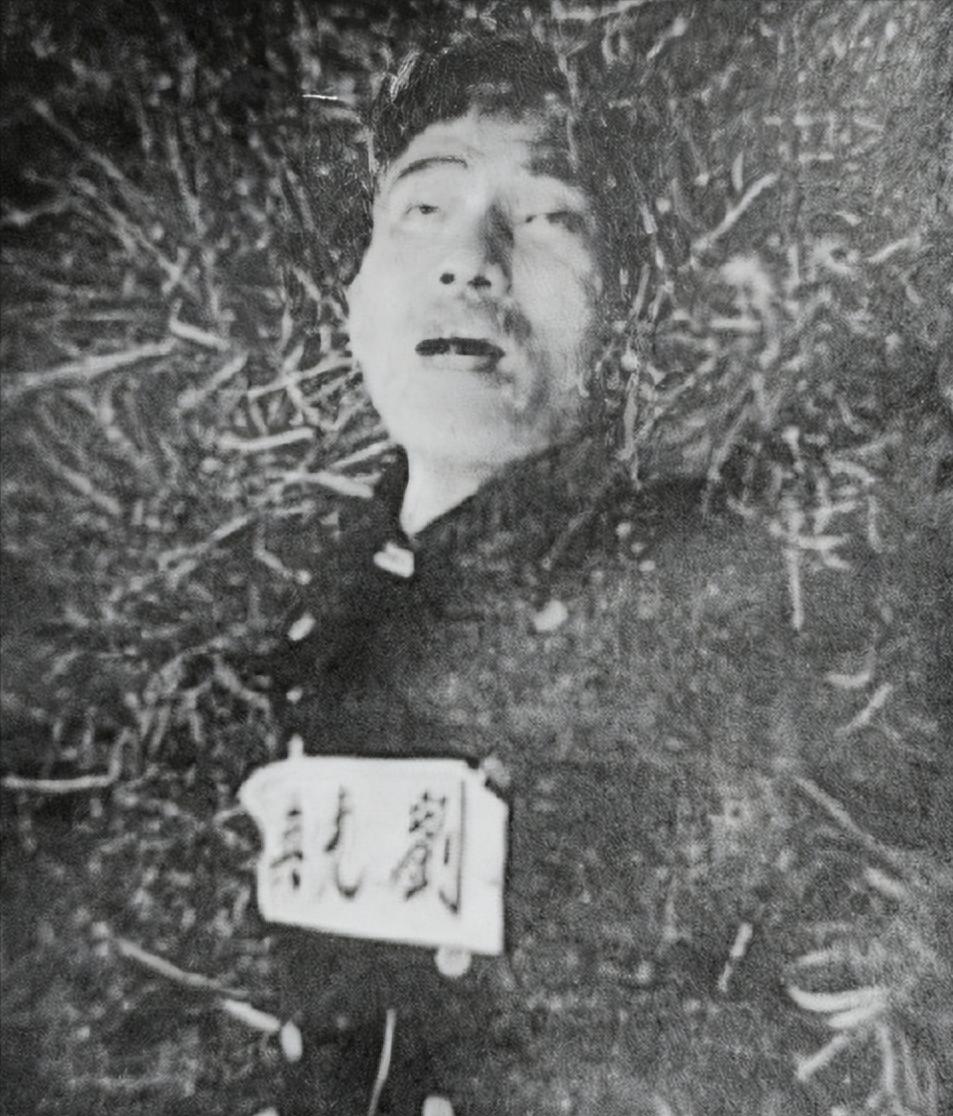

[微风]他被国民党枪杀后,因呼喊口号还张着口,睁着的双眼死不瞑目。行刑的凶手拍摄的这张遗照,令山河动容。 刘光典生于旅顺,毕业于著名的北平辅仁大学,精通日语和英语,在那个人均识字率极低的年代,他不仅是顶尖的知识分子,还是医药界的富商。 按照情况来看,他本该在乱世中长袖善舞,囤积黄金,做一个精致的利己主义者,但他做了一件让所有人都看不明白的事。 1947年,经洪国式介绍,他不仅把自己的一生交给了党,还把用来保命的家底——10两黄金和1000美元,全部“倒贴”出来作为活动经费,要知道,在那个通货膨胀的年月,这是一笔能买下安稳下半生的巨款。 1949年,他两次跨越海峡,带回的不是金条,而是国民党驻军部署和气象密码,他把自己变成了一双眼睛,替大军死死盯着那片海滩。 仅仅一年后,局势崩坏得令人窒息。 1950年,中共台湾省工委书记蔡孝乾——这个手握最高权力的领导人,在被捕后膝盖一软,供出了整个组织,这条多米诺骨牌的倒塌,直接导致逾千名地下党员被捕甚至牺牲。 在那场覆盖全岛的黑色大逃杀中,人性被放在了显微镜下炙烤。 在这个高层都已经叛变的绝境里,作为下线的刘光典没有选择沉船,他抢在特务抓捕前,向组织发出了一封最后的暗语电报:“俊弟得急性脑炎亡故”。 这不是报丧,是预警,他主动切断了自己与上级的联系,像壁虎断尾一样,把自己抛入了孤岛。 国民党的通缉令贴遍了台湾的大街小巷,讽刺的是,那上面描述的嫌疑人特征是“高等身材,喜穿棕色西装”。 而现实中的刘光典,此时正缩在台南旗山的深山老林里,为了躲避搜捕,他掘地为穴。那个泥洞高不过一米,宽仅半米,别说站立,连转身都困难。 曾经西装革履的辅仁才子,变成了一个衣不蔽体、浑身蚊虫叮咬伤疤的“野人”,他靠挖野菜、摘野果充饥,实在熬不住了,就编些竹器偷偷下山换几口粮食。 这种物理生存空间的极度压缩,反证了他精神空间的无限扩张。 最击中人心的,不是他受了多少苦,而是他在苦难中的选择,在深山潜伏期间,他偶遇了一位同样躲藏的战友,那人拖家带口,在绝望的消磨下濒临崩溃,动了下山自首的念头。 刘光典自己都在挖野菜度日,兜里只剩最后200台币,但他毫不犹豫地把钱掏了出来,塞给对方:“买点吃的,渡过难关,我们一起坚持下去。” 这200台币,不是施舍,是在绝望的谷底购买“希望”,他试图用这点微薄的筹码,为一个即将破碎的灵魂赎身。 可惜,人性的脆弱往往超乎想象。 和他同吃同住、在深山里坚持了四年的战友胡沧霖,最终没能抵御住野人般生活的侵蚀,1954年,胡沧霖被捕,意志崩塌,供出了那个泥洞的位置。 四年的坚持,毁于一旦,刘光典被捕了。 国民党特务以为抓到了一条大鱼,哪怕是到了1954年,他们依然想从这个硬骨头嘴里撬出点什么,老虎凳、辣椒水、威逼利诱,这是一套标准的“酷刑套餐”。 敌人原本以为,一个曾经的富商、如今的阶下囚,只要给点甜头或者给点苦头,就能轻松拿捏,但他们错了。整整5年的监禁,数不清的刑讯,换回的是三个字:零口供。 在那个一米高的山洞里熬过的四个寒暑,早就让他完成了对肉体痛苦的超脱。 1959年的那个清晨,结局终于来了,刘光典被带出牢房,胸前挂着写有名字的木牌。执行官例行公事地问有无遗言,他平静地回答:“没有。” 然后在死刑执行书上,稳稳地签下了自己的名字,那一刻,他或许想到了从未见过面的孩子,或许想到了那笔没能等到解放军来取的“气象密码”。 子弹穿透了胸膛,但他没有闭眼,那张为了呼喊革命口号而张大的嘴,定格成了一个永久的惊叹号,那双圆睁的眼睛穿透了镜头,穿透了岁月。 这不仅仅是生理上的死不瞑目。 这是一次跨越时空的凝视,他在看那湾浅浅的海峡,他在等那支当年没能渡海的舰队,他在问后来的人:路,走通了吗? 行刑者拍下这张照片时,以为记录的是死亡,殊不知,他记录的是永生。 信源:北京日报客户端吴石战友刘光典烈士临刑前拒不投降,身中四弹英勇牺牲