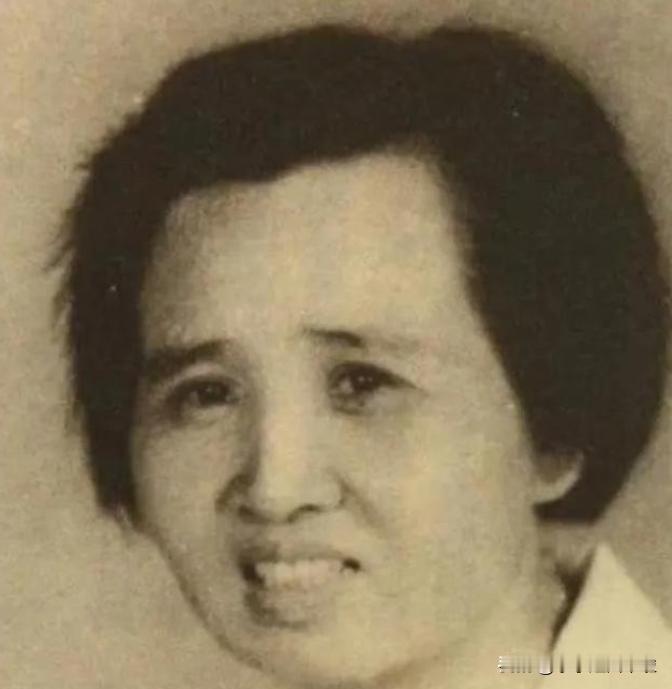

1977年,李敏在福建龙岩见到了亲姐姐杨月花,不过,杨月花当即向李敏提了一个要求,舅舅贺敏学知道后,说了一句:“和你妈子珍性格一样啊!” 真正把这间屋子和半个世纪前的清泉医院连在一起的,是许多年前的那场战争。一九二九年春,闽西战火正急,贺子珍在简陋产房里生下与毛泽东的第一个女儿。红军必须马上转移,襁褓里的孩子走不了,只能托给当地人照看。 托付、惊慌、遗弃,一系列决定在白色恐怖压力下快速发生,最终把毛金花推到了协成店门口,又送进鞋匠和煤窑工人的家里。 在邱家,小女孩领到了新名字杨月花。她不知道自己原来的姓,只记得养父母总说父亲姓杨,母亲叫贺子珍。成长的记忆里是煤灰、田地和柜台,一会儿在矿口推车,一会儿在百货公司站柜台,后来还背起放映机,走村串寨播电影。露天银幕升起时,村民只看到一个干练的放映员,很少有人关心她从哪来。 远处的亲人也被命运分散。贺子珍离开闽西时,把第二个孩子带在身边,那就是李敏。辗转苏区又漂泊苏联,一家人经历冰冷风雪和精神创伤。回国后,母女在上海的平房里相依,贺子珍极少提起闽西往事,只有在夜深人静时才会翻出旧物,低声念叨那个失散的大女儿。李敏直到成年,只从只言片语里得知,福建还有一个姐姐。 1951年,中央慰问团曾来龙岩打听那个红军女婴,却被当事人含糊带过,线索中断。到1964年,杨月花在养母病床前第一次听说自己身世,颤抖着写下寻亲信寄往北京,却如石沉大海。 她只好继续过自己的日子,推煤、卖货、放电影,晚上收起银幕就回家做饭,身世成为心里的暗结。 真正的转折出现在1971年。老红军罗万昌回乡,街头一瞥,看到一张和记忆中毛泽东青年时极像的脸,敏感地意识到这可能不是巧合。 他翻书查资料,把孩童年代在瑞金听过的故事和杨月花的生日、住址一点点对上,写信给时任副省长贺敏学。一支小小的调查组随即在闽西山村来回奔走,从篾匠到店主,从旧账本到邻里证言,花了三年时间把散落的碎片拼回一条完整的线。 1974年,确认函终于送到杨月花手里。纸面上的几个字,把她和清泉医院、和延安窑洞、和北京中南海静静连在一起。可当她真正准备好去见父母时,毛泽东已于前一年离世,贺子珍也卧病在床,只能让李敏代为南下。 于是就有了那间小屋里的沉默相见。李敏按照舅舅的眼色,先询问电影放映工作,问机器、问路线,把这次拜访包装成例行调研。等寒暄差不多了,才轻声叫了句姐。 杨月花立刻接住,说自己是姐姐,总要先听到这一声才算数。那一刻,贺敏学笑着感叹,说这股不肯退半步的劲头,和贺子珍年轻时几乎一模一样。 饭桌上,几个人吃着白菜豆腐和咸鱼汤,话不多,却都明白这顿饭的分量。饭后翻出旧照片和毛衣上的刺绣,往事一点点对上。李敏回到住处时才发现,那件母亲在苏联织的毛衣袖口上绣着的字母,其实是杨月花名字的缩写,只是当年谁都没有说破。 认亲之后,并没有戏剧性的转折。杨月花没有改名,也没有搬去大城市,而是选择继续照顾养母,在柜台后站班,晚上挎着放映机走乡路。 邻居只知道她爱帮人,孩子没书包就帮缝一个,老人来买盐总多抓一小把,不知道她与历史核心人物有怎样的牵扯。等到新闻里出现贺子珍讣告,她不过悄悄把那一页剪下折好收进抽屉。 很多年后,龙岩老街送行队伍里,多数人依旧只把她当成那个穿蓝布衣、说话带客家腔的杨大姐。真正了解故事的人才明白,这位普通妇女的一生,被战争和政治碰撞推离了原本的轨道,又在长久等待中回到最朴素的生活。 宏大历史叙事中,这样的命运常常被一句话带过,可在漫长的日常里,支撑一个人走完路程的,却是对养育之恩的执着,对血缘之情的隐忍,以及对平凡生活的坚定选择。