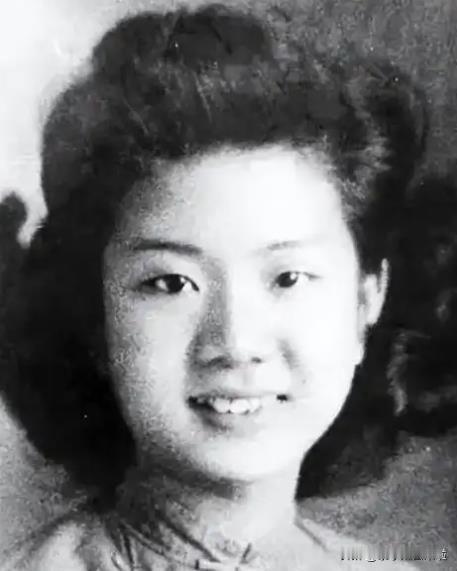

1949年,特务头子毛森,抓捕了一个交际花小姐,审讯时,毛森用刀划开她的衣服,轻蔑道:“你招不招?”见美人颤抖着,他又把烟头烫在她的锁骨上! 1940年代末的上海,百乐门霓虹亮得刺眼,旋转木地板上舞步飞快。穿着华丽舞裙的白曼丽在人群中穿梭,身上十二套旗袍轮换上阵,八种香水和几盒胭脂把她打扮成标准交际花。 可真正锋利的不是她的高跟鞋,而是隐藏在镜面反光、琴键节奏和项链暗格里的情报。 同一时间,在厦门的舞厅里,另一个艺名“茉莉”的头牌舞女也在灯影中转身。 她原本是医院里穿白大褂的护士,见多了共产党员伤员因为药被扣押而痛苦死去,于是借职业之便偷药救人,又主动请缨化妆成交际花,带着装满纸条的手提包,出入国民党军官的酒局,从闲谈中掏出部署和命令,再送回组织。 两个城市,两座舞厅,一个共同的对手就是毛森。这个出身军统的特务头子,在上海接收汪伪特工机关,组建保密局上海站,后来又坐上市警察局局长,提篮桥监狱里留下无数被他酷刑折磨的身影。解放战争进入尾声,他奉命镇压沿海地区地下党,转战厦门,依旧满手血腥。 百乐门那晚,白曼丽贴身靠近美国海军中尉,手包轻轻一转,把藏有微缩胶卷的打火机换走,又在换曲的空当把藏密码筒的金步摇别进法租界巡捕房督察长西装口袋。 几个小时后,这支簪子出现在浦东交通站的情报匣里。楼上包厢里,毛森用望远镜看得清清楚楚,他认出那只打火机正是保密局丢失的德制装置,握镜子的手青筋毕露,却只能先命令特务暗中盯梢。 厦门的“茉莉”同样以笑声作掩护,和军官们喝酒跳舞,把他们的醉话记在心里。只是她没能一直藏在光影之间,一名叛徒把名单交了出去,她被押进审讯室。 毛森早在上海见过这个舞女的身影,原以为只是背景布景,如今才发现她是地下党骨干,决定亲自动手。 1949年,白曼丽也终于被抓进上海刑讯室。灯光刺眼,她被绑在铁椅上,毛森撕开她的衣料,烧红的烟头在锁骨上按出焦痕,又拿刀逼问电台频率,许诺只要开口就让她“体面死”。 她没有回话,只轻声哼起《夜来香》,手指在扶手上有节奏地叩击,通过窗外黄包车夫刻意的咳嗽,接力成一段暗码,送往早已安排好的交通点。 厦门的牢房里,场景几乎一模一样。烙铁烫肉,钢针穿指,盐水皮鞭抽得血肉模糊,甚至连最卑鄙的侮辱都用上了,刘惜芬从始至终一语不发。回到牢房,她还告诉难友,外面的炮声说明“天快亮了”。 10月15日解放军开始总攻时,她用尽最后力气喊出这四个字,狱中一片呼应声。第二天夜里,毛森明白自己要走了,下令把这些人押到鸿山脚下处决,她在解放前夕倒在绞刑架前,年仅25岁。 上海那栋大楼里,钟楼指针停在8点15分,这是地下党约定接收最后一批城防图的时间。特务在楼里乱窜,只在杂物间看到一台被砸毁的美制电台和地板上用血画出的蔷薇标记。 白曼丽衣裙内侧特殊染料显出的东南防御图被当成“大收获”,却只是副本,真正要紧的频率和线路已经由她指尖敲击传走。 后来,舞女的高跟鞋被放进外滩纪念馆,作为用来藏装置的展品,百乐门的旧牌楼成了谍战剧的布景板,人们在镜头里重拍那一夜,却再也拍不出当时的赌命紧张。 解放后,毛森仓皇逃往台湾,继续在特务系统里打转。岛上风向变了,他的权势一天天缩小,只能靠吃素念佛来对付心里的阴影。 多年后,他带着悔意申请回大陆探亲,站在早已换了模样的城市里,面对的只剩历史和记忆。与他名字相连的,是上海提篮桥和厦门鸿山下的尸骨,是百乐门舞池和昏暗审讯室里的两个女人。 白曼丽的指尖和刘惜芬的沉默,从上海到厦门,把舞厅变成战场,把身体变成电台。她们在最黑的时刻,用各自的方式把情报送出,把“天快亮了”变成事实。正因为有无数这样无名或有名的身影,后来霓虹灯下的城市才有了真正的安稳。