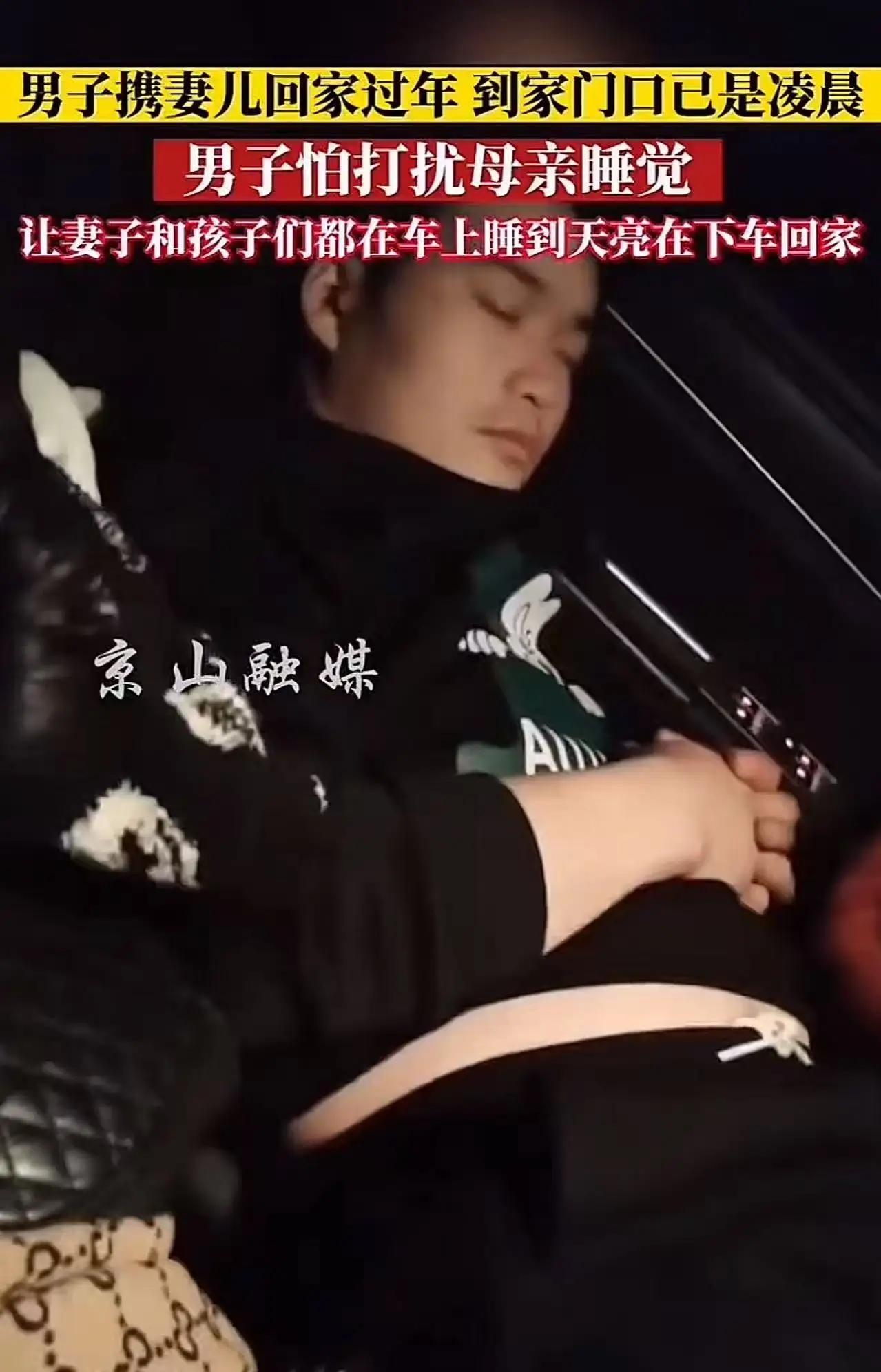

凌晨3点17分,华北平原的冬夜冷冽,仿佛能听见霜雪飘落的声响。 车停在老屋院门外,引擎熄灭,暖风停止,就连孩子翻身时棉袄与座椅摩擦的细微声响,都显得格外响亮。爱 母爱 夜半飘雪 男人轻轻将女儿往怀里拢了拢,妻子默默取过一条旧毛毯,把一角盖在婆婆窗台那盆越冬的绿萝上——生怕晨光太亮,惊醒屋里人。 可“没想到”的,从来不是意外,而是**被我们忽略太久的日常真相**: 天快亮时,女儿醒了,轻声问道:“妈妈,奶奶家的灯怎么一直没亮?” 妻子笑着指向车窗外—— 院门虚掩,堂屋门缝底下,一缕微黄的光静静淌出,宛如一条温热的溪流,从夜里,流向黎明。 原来母亲根本未曾入睡。 她整晚坐在堂屋的旧藤椅上,裹着那件洗得柔软的藏蓝棉袄,聆听着院外的车声、呼吸声,还有孩子梦话里模糊的“饺子”…… 她没开大灯,只拧亮一盏瓦数最低的床头灯,生怕光线太刺眼,惊扰了门外归来的人; 她把炉子烧到最温和的状态,砂锅里炖着隔夜就备好的骨头汤,浮油凝结成薄薄一层琥珀色; 她甚至把儿子小时候最爱坐的小马扎,擦拭了三遍,摆在门内半步远的地方—— 不是等他们进门,而是替他们,先跨过了那道“怕打扰”的心理障碍。 我们总提及“孝顺”,却忘了: 最深沉的孝,有时是孩子不敢敲门的克制; 而最厚重的爱,是母亲彻夜不熄的一盏灯火—— 它不张扬,不邀功,只是执拗地亮着,亮成一句未曾说出口的:“回来吧,妈这儿,永远比你记忆中的,更早一点暖和起来。” 评论区早已满是动容: “我去年除夕冒雪回家,开门看见我妈蹲在门口剥蒜,冻红的手还在颤抖,嘴上说着‘刚剥完’——其实蒜皮上还带着霜。” “原来所谓福气,并非家里多么富有,而是你每一次‘怕打扰’,都有人提前把世界调成了静音模式。” “她不是没听见车声,是听见了,才把灯调得那么暗——怕光太亮,照见儿子眼中的疲惫。” 这世上哪有什么岁月静好? 不过是有人把“等”字,过成了最温柔的守候; 把“怕你累”三个字,熬成了整夜不熄的灯、一锅温热的汤、一把擦得锃亮的小马扎。 你是否有过一次“悄悄回家”,却发现——门未锁,灯未关,饭在锅里? 那盏你童年以为“忘了关”的灯,其实是妈妈,为你留了一辈子的路标。 不是为了让人感动,而是替所有没说出口的“我在等你”,轻轻按下确认键。