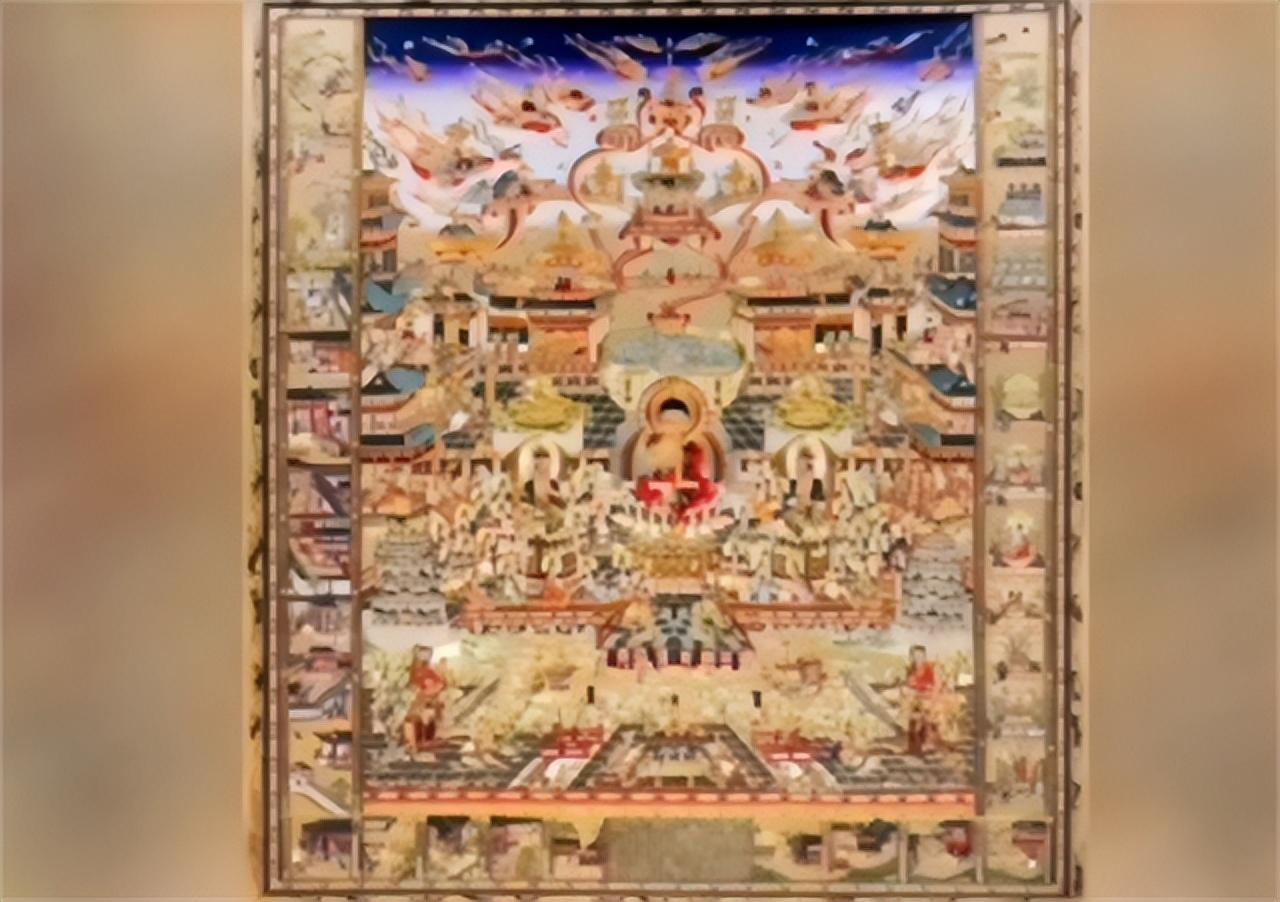

2010年,一位老人将自己用16年刺绣的一幅佛经图展于杭州灵隐寺,瞬间轰动!有人开价上千万,却被拒绝了。 2010年的浙江,镁光灯在那个瞬间甚至比正午的太阳还要刺眼,红布滑落,一幅高达184厘米、宽167厘米的巨幅刺绣赫然撞入所有人的视线,人群里没人鼓掌,因为都被震住了,紧接着,那个数字像炸雷一样在展厅里滚过:一千万。 有人直接要把一千万人民币拍在桌子上,只为了带走这幅名为《观经图》的作品,在那个房价还没疯涨到今天的年代,这笔钱足够让任何一个普通家庭几代人躺平,但站在巨款对面的那个老人,摇了摇头。 他叫赵亦军,那时候他刚放下针线不久,身高缩了,背驼了,体重从壮年时的130斤暴跌到不足90斤,站在那幅金碧辉煌的佛像图前,他枯瘦得像一根快要燃尽的灯芯,他拒绝了,这不仅仅是拒绝了一笔横财。 而是拒绝了用这一千万,去买断他消失的16年光阴和差点搭进去的一条命,这事儿听着像个疯子的逻辑,但如果你把镜头拉回到南宋,一切就都有了合理的解释,很多人一提到刺绣,脑子里蹦出来的就是江南水乡的温婉绣娘。 错了,至少在杭绣的基因里,这是一场纯粹的“男人戏”。 1138年,宋高宗赵构一路逃到杭州,也就是那会儿的临安,为了维持皇室最后的体面,尤其是为了让官服上那条龙看起来不仅有金银的贵气,还得有能压住阵脚的“阳刚之气”朝廷一口气养了300多名绣工,这300人,清一色全是男人。 杭绣从娘胎里出来,就是给皇上干活的,它不讲究苏绣那种花鸟鱼虫的闺阁情调,它要的是盘金盘银,要的是甚至带点金属质感的霸道,命运有时候就是喜欢开这种黑色的玩笑。 1960年代初,十几岁的赵亦军因为家里穷得揭不开锅,跑去考半工半读的工艺美校,他想学木雕,那是硬碰硬的手艺,符合男孩子的想象,结果木雕班满员,老师大笔一挥,把他塞进了刺绣班。 那一届班里30多个学生,手指头被针扎得全是血泡,男孩子们受不了这种还得兼顾枯燥与疼痛的“娘娘活”,跑的跑,转行的转,最后只有赵亦军留下了,这个原本想拿刻刀的少年,最终捏起了南宋宫廷传下来的那根针,成了杭绣唯一的男性传承人,这一拿就是一辈子。 到了1994年,48岁的赵亦军觉得,是时候给自己,也给这门快要断气的手艺,留点什么了,他盯上了《观经图》要把西方极乐世界的宏大场面绣出来,这本身就是个妄念,这不仅仅是技术活,这是在把自己当成燃料往火坑里填。 为了表现佛像面部的细腻感,赵亦军干了一件近乎自虐的事:劈线,一根直径本来就只有0.5毫米的丝线,他在显微镜下把它劈成了16股,每一股细到什么程度,不到头发丝的四分之一,这不是在绣花,这是在微观世界里走钢丝。 他给自己定了死规矩,每天雷打不动要在绣架前坐满8个小时。这一坐,就是整整16年,身体是不会陪你撒谎的。1997年,也就是他绣到第三个年头的时候,死神来敲门了,坏死性重症胰腺炎,医生看着化验单,直接下了“判决书”:存活率不到10%。 在ICU里挺过来的赵亦军,醒来后的第一个念头不是以后怎么养生,而是“那幅画还没绣完”他像是突然参透了什么,出院后比以前绣得更凶了,这16年里,他的头发从乌黑变成了雪白,身上的肉掉了整整40斤。 你看这幅《观经图》正面是532个神态各异的佛教人物,飞天在舞,乐伎在奏,金线银线交织出的光芒能刺痛眼睛,但如果你绕到背面,会看到更震撼的一幕:整整7221个字的《佛说观无量寿佛经》全文,一字不差,一字不歪。 正面是极乐世界的具象,背面是枯燥修行的抽象,这简直就是赵亦军人生的物理映射:把血肉之躯的能量,通过指尖那根针,守恒地转移到了这块画布上,这幅画,是用命填出来的,所以,当2010年那个买家挥舞着一千万支票的时候,赵亦军的拒绝显得那么理所当然。 对于藏家来说,这是个顶级奢侈品,是个能升值的物件,但对于赵亦军,这是他后半生的全部心血,是杭绣这门绝学活生生的教科书“我不是为了钱,我是为了留个范本”他要把这幅画留给公众,留给后世想学这门手艺的人。 如果卖了,它就会被锁进某个富豪的恒温保险柜里,从此不见天日,赵亦军今年应该已经80岁了,那个拒绝了一千万的老人,依然守着清贫,守着那份从南宋传下来的、只属于男人的倔强与孤寂。 在这个所有东西都被标上价格的时代,总有一些东西,是标不上价的。比如那40斤消失的血肉,比如那根劈开时光的丝线。 信息来源:[1]《丝绸之路》傅丽