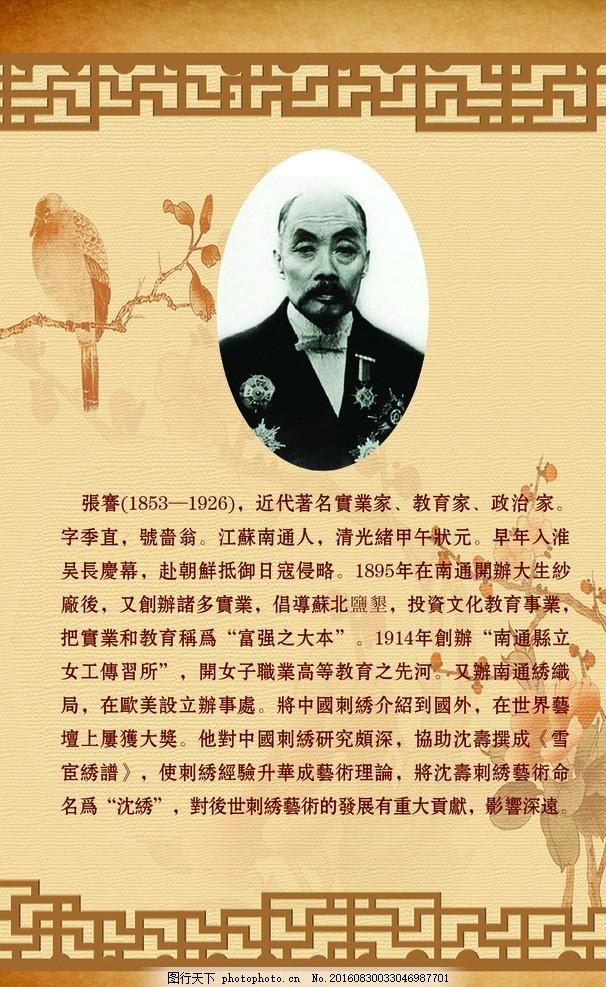

“他37岁还是个代课先生,工资常被校长拿去换酒——张謇:晚清最狠‘跨界创世者’,不考状元只考厂房,不写八股写招股说明书” 别人中状元,忙着拜座师、攀权贵、抢翰林;张謇披着大红袍走出金銮殿,转身就把喜报折成纸船,放进秦淮河:“恭喜张状元——现在,请张厂长上任。” 不是疯,是心里早把“功名”换成“工期”: “文章写得再好,救不了饿殍;纱锭转得再快,却能纺出中国自己的第一缕不打折的尊严。” 他在南通办大生纱厂,没银子?自己当业务员,拎着样品包跑上海、闯汉口,被茶馆老板轰出来三次,第四次掏出一张手绘《棉田-纱厂-码头联动图》:“您看,这棉花从田里摘,三天到车间,七天变布匹,十五天卖到日本——您这壶龙井的钱,够买我半匹‘魁星牌’土布。”老板一拍桌:“布我先赊,茶钱免了,明儿我就带伙计来扛纱锭!” 更绝的是他建“中国第一所师范学校”,不招“文曲星”,专收放牛娃、修伞匠、剃头学徒。开学典礼上,他脱掉马褂,挽起袖子,当场用粉笔在黑板画了个纺车:“诸位,今天不讲‘之乎者也’,只教三件事——怎么让手指不抖,怎么让眼睛不花,怎么让心不慌。老师稳,学生才敢伸手摸世界。” 晚年纱厂濒临倒闭,股东催他卖地还债。他坐在老厂房门口,数着风里飘来的棉絮,忽然笑:“卖地?地是根,厂是枝,根断了,枝还能活几天?” 转身把最后积蓄全投进新办的农校、气象站、盲哑学校——连账房先生都哭:“张公,您这是把棺材本当种子撒啊!” 他正给盲童摸读凸版《千字文》,头也不抬:“棺材板太硬,硌得人睡不踏实;种子软,埋下去,春天它自己会顶开。” 真正的开创者,从不等风来,而是把自己站成风口;从不问值不值得,只问——这粒火种,够不够暖一双冻僵的手? 历史人文故事 历史故事