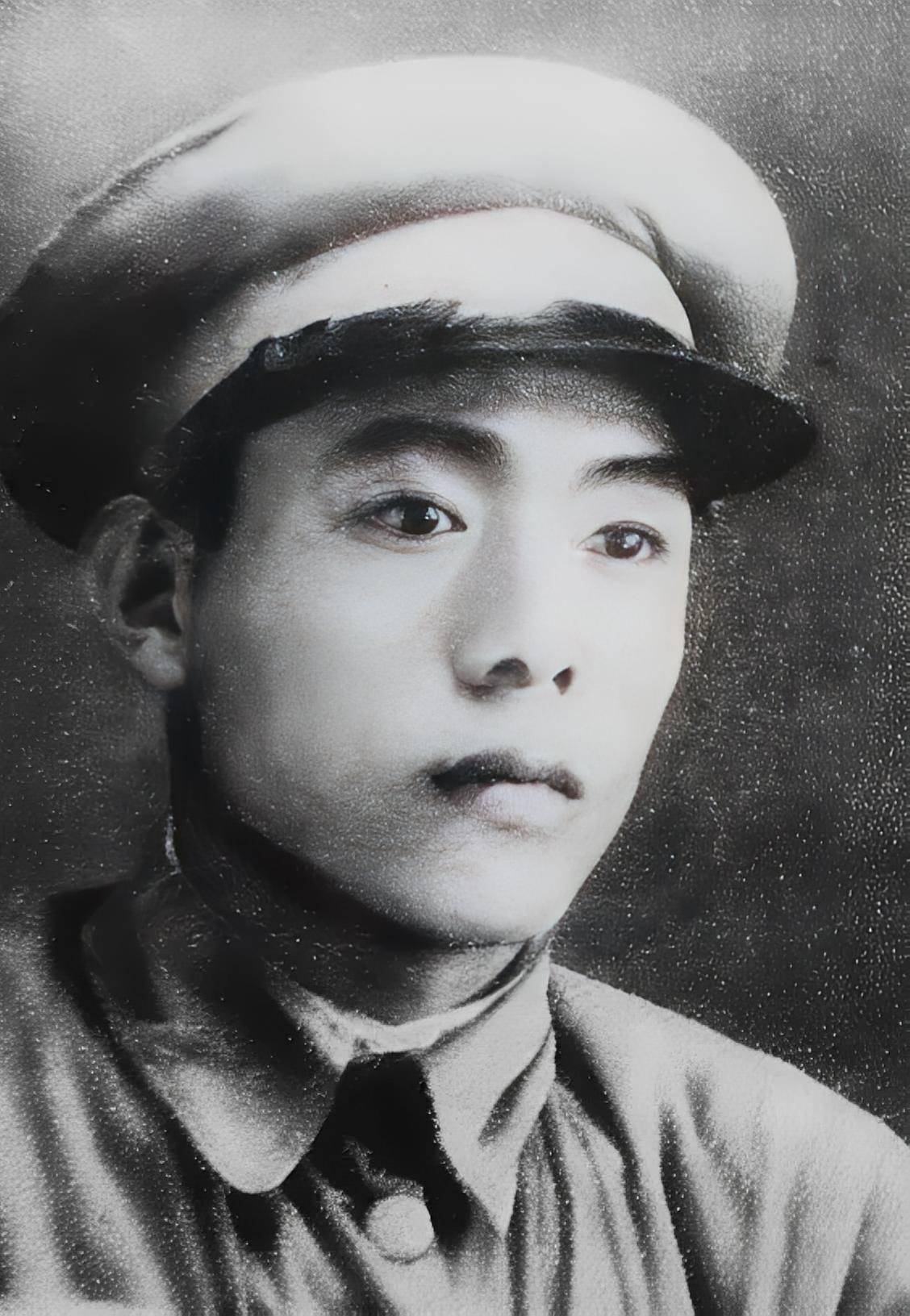

1955年,四野政委翟文清,带妻子回乡省亲。突然,一名姑娘站在他家门口,盘问:“我丈夫呢,是不是做了陈世美?” 1955年冬天,在山东博山,志愿军40军的副政委翟文清回家探亲,可这次“风风光光回家”,比他之前在朝鲜打仗时遇到的埋伏还难受。 门口站着的那位姑娘,一身洗得发白的棉袄,脸被寒风刺得通红,眼睛却像两把钩子,直直盯着翟文清身边那位穿着体面军装、模样文静的新婚妻子。空气一下子冻住了,左邻右舍本来洋溢着笑脸,此刻全都收了声,支棱着耳朵。翟文清感觉血往头上涌,比当年在战场挨了冷枪还懵。他认得这张脸,却又陌生得很,记忆被猛地扯回十几年前那个兵荒马乱的年代。 翟文清是1938年参加革命的老八路,是从山东博山这片热土走出去的子弟兵。抗战那些年,今天在东,明天在西,脑袋别在裤腰带上,谁也不知道明天会怎样。大约在1940年前后,经家乡人介绍,他与当地一位姓陈的姑娘成了亲。那是战争环境下的婚姻,没有隆重的仪式,更像是一种承诺,让漂泊的战士有一份念想,让在家的女子有一个名分。 婚后不久,翟文清就随部队开拔,继续他的转战生涯。起初还有书信往来,随着部队越走越远,战事越来越紧,联系便像断线的风筝,再也找不回来了。在漫长的战争岁月里,他得到过家乡沦陷、亲人失散的消息,也曾以为那位陈姑娘恐怕早已不在人世,或者有了新的生活。 而他自己,在革命的熔炉里成长,从战士到指导员,再到团政委、师政委,一路硝烟,九死一生。全国解放后,他率部入朝作战,在冰天雪地里与美国佬拼命。战争间隙,生活逐渐稳定,经组织介绍,他与一位志同道合的女同志建立了感情,并按照新的《婚姻法》登记结婚。他以为过去的那段历史,早已被战火掩埋。 直到这个寒冷的冬天,他带着荣誉,也带着新婚妻子回到阔别多年的故乡,本想光宗耀祖,抚慰亲朋。这位陈姑娘的出现,像一颗炸雷,把他所有的体面和对过往的理解炸得粉碎。她没有死,也没有改嫁,而是在家乡苦苦等待,守着那个“丈夫”的名分,熬过了抗战,熬过了内战,熬过了无数个没有音讯的日日夜夜。如今,她等来的却是他携着另一位“妻子”荣归故里。在她看来,这不是陈世美,又是什么? 场面尴尬得能拧出水来。新婚妻子脸色煞白,不知所措。乡亲们的目光里有疑惑,有同情,也有看热闹的窃窃私语。翟文清必须面对这个局面。他请陈姑娘进屋,关上门,让这场战争年代遗留下来的“官司”,在自家屋里断个明白。没有咆哮,没有推诿,他听着陈姑娘这些年如何艰难求生,如何坚信丈夫还在人间。他痛悔于战乱造成的隔绝对一个平凡女子青春的残酷吞噬。 这件事最后惊动了地方组织和部队。调查的结果是清楚的:翟文清与陈姑娘的婚姻,是在特定历史条件下形成的,由于长期断绝音讯,双方情况都已发生根本变化。根据当时已颁布的《婚姻法》精神和相关政策,这种历史遗留的婚姻关系,在事实上早已消亡。翟文清与现任妻子的结合,符合法律程序,也得到组织认可。 但对于陈姑娘,这无疑是一场无妄之灾。翟文清没有利用自己的地位压人,他做出了一个男子汉和革命军人该有的担当。他诚恳地向陈姑娘道歉,承认自己对她多年苦难负有道义上的责任。在经济上,他尽其所能给予了一次性补偿,并委托当地政府妥善安排她今后的生活,确保其老有所依。 一场风波,最终以相对平和的方式落下帷幕。它没有演变成丑闻,也没有毁掉任何一个人的后半生。但它在所有人心里都刻下了一道深深的印子。 这个故事,远远超出了“陈世美”的简单道德评判。它是大时代投射在个人命运上的一道复杂影子。在民族救亡与革命洪流中,有多少这样的离别?有多少这样的等待与误解?个人的婚姻情感,在战争与运动的碾压下,常常显得微不足道,甚至支离破碎。 翟文清的处境具有某种代表性,许多革命军人都曾面临类似的历史难题。他的处理方式,体现了一种难得的诚恳与担当:不回避历史,不推卸道义,在政策与法律框架内,最大程度地弥补对个体的亏欠。 而那位陈姑娘,则是无数被时代浪潮无声卷走的平凡女性的缩影,她们的牺牲与坚韧,同样值得书写和铭记。历史不仅有冲锋陷阵的宏大叙事,也有这些让人唏嘘不已的个人悲欢。 据《人民军队报》早年刊载的回忆文章及山东地方党史资料提及,确有高级干部回乡处理历史遗留婚姻问题的事例,反映了革命战争年代特殊环境对个人生活的影响。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。