谁会给我寄东西呢?

我对着门口那个方方正正的纸箱,像是看着一个地雷。

“陈姨,又有快递啊?”隔壁买菜回来的小赵探过头,语气里带着点看热闹的调调,“这都第几个了?神秘追求者?”

我扯了扯嘴角,喉咙里挤不出一个像样的笑。

没有寄件人,没有电话,只有打印出来的、冷冰冰的地址贴条。

“谁知道呢,”我嘟囔着,用脚尖把那箱子往屋里拨了拨,“净是些没用的破烂儿。”

可我的心跳,却像被这沉默的纸箱攥紧了,不规律地撞击着衰老的胸膛。

这个谜团,像冰冷的藤蔓,无声无息地缠住了我独居的日子。

第一章:空箱的叩问

那第一个箱子出现时,秋意刚染黄了窗外的老槐树。

它就那么突兀地躺在掉了漆的绿色铁皮门内,安静得像一块墓碑。

我弯腰去拿,沉甸甸的手感让我心里咯噔一下。

剪开胶带,里面却只有厚厚的、切割整齐的泡沫板,填满了整个空间,空洞得令人心慌。

泡沫板中心,孤零零躺着一枚生锈的旧铁钉,针尖在昏暗的光线下闪着一点冷光。

我捏起那枚钉子,冰凉的触感顺着指尖爬上来。

这算什么?恶作剧?还是某种阴暗的警告?

我环顾空荡荡的屋子,只有老伴遗像在墙上静静地看着我,眼神温和,却给不了答案。

第二章:无用的“馈赠”

我试着把这事抛在脑后。

一个独居老太婆,能碍着谁呢?

然而,一周后的傍晚,第二个纸箱又准时出现。

这次里面是几截干枯发黑的花枝,像是被粗暴地折断,早已失去了植物的气息。

枯枝旁边,躺着一颗光滑的鹅卵石,触手冰凉。

邻居张大姐探头进来:“哟,陈姐,又收到好东西啦?这年头,儿女都未必这么惦记着寄东西呢!”

她嗓门洪亮,震得我耳膜嗡嗡响。

“儿女?”我干笑一声,胸腔里却像塞满了那些枯枝,又干又涩,扎得生疼,“我哪有那个福气。”

张大姐似乎意识到说错话,讪讪地走了。

留下我对着枯枝和石头,一种久违的、尖锐的恐慌,像那枚铁钉,悄悄楔进了心里。

第三章:枯枝的隐喻

箱子成了生活的幽灵访客。

毫无规律,却又固执地出现。

有时是几张撕碎的、泛黄的旧报纸碎片,上面的日期模糊不清。

有时是一小撮灰白的沙砾,从指缝漏下,带着陌生的咸腥气,像来自某个遥远荒凉的海滩。

最让我心悸的,是一次打开箱子,里面只有一张撕掉了一半的老照片。

照片上残留的部分,是一只小小的、穿着塑料凉鞋的脚,踩在夏天的泥地上。

那凉鞋的款式,那脚踝的弧度……我猛地闭上眼睛,像被烙铁烫了一下。

一股寒气从脚底板直冲头顶。

我疯了一样在屋里翻找,拉开抽屉,掀开床板,灰尘呛得我直咳嗽。

终于,在一个蒙尘的旧饼干盒底,我找到了那张照片的另一半——是我自己年轻时的半身像,手里牵着一个五六岁男孩的手。

照片的撕裂处,正好穿过孩子小小的、紧握着我的手指。

寒意瞬间攫住了心脏。

第四章:邻里的目光

恐惧像霉菌一样在心底滋生蔓延。

小区里似乎也多了些窃窃私语。

“陈姨最近怪怪的,老盯着门口发呆。”楼下纳凉的老头声音不大不小地飘上来。

“是啊,总收些莫名其妙的包裹,神神秘秘的。”另一个声音附和着。

“该不是惹上什么不干净的东西了吧?”有人压低了嗓子。

这些闲言碎语像细小的针,扎在我本就绷紧的神经上。

我愈发沉默,把自己关在屋子里,窗帘拉得严严实实,仿佛这样就能隔绝那些窥探的目光和无端的猜测。

可门外的箱子,却像精准投放的定时炸弹,一次次提醒我无处可逃。

第五章:监控下的阴影

恐惧终于压倒了固执和那点可怜的自尊。

我去了社区办公室,带着一种近乎耻辱的求助感。

“李主任,”我声音干涩,“我家门口……总有人放些不明不白的东西。”

胖胖的李主任很热心:“哎哟陈阿姨,这还得了!万一是坏人踩点呢?装!必须装个监控!现在技术好得很,手机上就能看!”

第二天,社区的小王就带着工具来了。

他在门框上方找了个不起眼的角落,装上一个黑色的小方盒,闪着一点微弱的红光。

“陈奶奶,弄好了,您看,”他耐心地教我操作手机上一个蓝色的APP,“点开这个,就能看到门口实时的画面,还能回看录像呢。”

我笨拙地划拉着屏幕,看着那小小的方框里映出自家熟悉的门廊,心里却没有半分安定。

这小小的电子眼,像一只冰冷的、没有感情的眼睛,冷冷地注视着我的不安。

它能捕捉到那个在黑暗中投下阴影的手吗?

第六章:等待的囚徒

装了监控,并没有带来安宁,反而把我变成了一个更焦虑的囚徒。

手机成了我片刻不离的刑具。

做饭时,它摆在灶台边。

吃饭时,它压在碗底。

睡觉时,它紧紧攥在手里,屏幕的微光映着我枯槁的脸。

每一个APP的提示音都让我心惊肉跳,手指颤抖着点开,却发现只是些无聊的广告。

我死死盯着屏幕里那个空荡荡的门廊,眼睛酸涩肿胀。

时间在等待中被无限拉长、扭曲。

那个放箱子的人,仿佛在和我进行一场无声的、残酷的拉锯战。

他(或她?)知道我在看吗?

是在嘲弄我的恐惧,还是在用这种沉默,一寸寸地凌迟我早已千疮百孔的心?

第七章:暗影浮现

又一次刺耳的提示音撕裂了午后的寂静。

我正对着老伴的遗像发呆,手一抖,差点把手机摔在地上。

不是广告!是监控APP的移动侦测报警!

心脏瞬间被一只冰冷的手攥紧,血液似乎都凝固了。

我扑过去,抓起手机,指尖因为用力而泛白。

点开报警提示,一段自动录制的视频弹了出来。

时间显示是凌晨两点十七分。

画面里,昏暗的楼道感应灯忽明忽灭,光线浑浊不清。

一个身影,一个穿着深色连帽衫的身影,像一道沉默的幽灵,出现在我家门口。

他背对着摄像头,肩膀微微佝偻着,动作有些滞涩,似乎腿脚不太灵便。

他手里,正捧着那个让我夜不能寐的、该死的纸箱!

他弯下腰,极其缓慢、甚至带着一种怪异的庄重感,将箱子轻轻放在门垫上。

放好箱子,他并没有立刻离开。

而是在原地停顿了足足十几秒。

然后,他缓缓地、缓缓地侧过一点身体,似乎想抬头看一眼上方——那正是摄像头隐藏的位置!

楼道灯恰在此时闪烁了一下,昏黄的光线短暂地照亮了他帽檐下露出的下颌和紧抿的嘴角。

那线条……那紧绷的弧度……

一种跨越了漫长时光、混杂着血腥与绝望的熟悉感,如同高压电流,瞬间击穿了我衰老的神经!

手机“啪”地一声砸落在冰冷的水泥地上。

屏幕瞬间碎裂,蛛网般的裂痕下,那张模糊侧脸的画面,却像烧红的烙铁,深深印在了我的视网膜上,灼烧着我的灵魂。

自从那天起,碎裂的手机屏上那个模糊的侧影,像一枚烧红的铁钉,日夜不息地楔进我浑浊的记忆深处。

那下颌绷紧的线条,那微微佝偻的姿态,甚至放下箱子时那滞涩的动作……都疯狂地搅动着五十年前那场暴雨夜的泥泞。

我成了监控回放的囚徒,反反复复定格在那个惊悚的瞬间。

每一次放大那张模糊的脸,都像是在亲手剥开自己心上最狰狞的旧疤,鲜血淋漓。

是他吗?那个被我亲手推入地狱暴雨中的孩子?

五十年生死两茫茫的时光,难道还不足以将我们彼此彻底埋葬?

他拖着这条残破的身躯回来,用这些沉默的箱子,到底想对我说什么?

第八章:定格的幽灵

我捡起屏幕碎裂的手机,指尖被细小的玻璃碴刺破,渗出血珠也浑然不觉。

那惊鸿一瞥的侧脸,像一道无声的惊雷,炸得我魂飞魄散。

五十年的光阴轰然坍塌,露出了最狰狞的基石——那个暴雨滂沱的夜晚。

“滚!滚出去!永远别再让我看见你这张脸!”

我当年那歇斯底里的尖叫,仿佛穿透了时光,此刻在死寂的屋里凄厉地回荡。

我颤抖着手指,几乎是爬着挪到社区办公室。

“李主任!录像!”我抓住他的胳膊,指甲几乎掐进他肉里,“昨晚…昨晚两点十七分!我家门口!快!”

李主任被我失魂落魄的样子吓坏了,手忙脚乱地调出监控存档。

高清的电脑屏幕上,那个深色连帽衫的身影被放大、再放大。

他弯腰放下箱子的动作,清晰得残忍。

那微微倾斜的肩膀,那放下重物时下意识的、支撑身体重心的姿态……

我的呼吸骤然停止。

是他!那个走路时左肩会习惯性下沉的孩子!

他放好箱子,停顿,侧身……

屏幕上的脸在帽檐的阴影下依旧模糊,但那紧抿的、几乎成了一条直线的嘴唇轮廓,那下颌角刚硬的线条……

“啪嗒。”

一滴浑浊的泪砸在冰冷的键盘上。

李主任的声音像是从遥远的隧道传来:“陈阿姨?您……认识这个人?”

认识?

我喉咙里发出嗬嗬的怪响,像是破旧的风箱在抽泣。

我认识那个被我亲手打断腿骨、丢进雨夜里的孩子。

第九章:暴雨的回响

五十年前的记忆碎片,裹挟着潮湿的土腥气和血腥味,汹涌地倒灌进来。

那时他还叫小树,才十六岁,单薄得像根没长成的豆芽菜。

他爹死得早,我咬着牙在纺织厂做工,三班倒,熬瞎了眼才把他拉扯大。

就指望他读书出息,别像我一样在车间里熬干骨髓。

可那天,邻居王婆哭天抢地地揪着他找到厂里:“陈玉芬!管管你家这孽障!他偷了我给儿子攒的结婚钱!”

厚厚一沓钱,就塞在他磨破的旧书包夹层里,铁证如山。

厂里所有人都看着,指指点点,窃窃私语像针扎在我背上。

厂长皱着眉:“玉芬,这影响太坏了!孩子得好好管教!”

我脑子里那根叫“体面”和“指望”的弦,“嘣”地一声断了。

一路沉默地把他拖回家,锁上门。

皮带抽在皮肉上的闷响,他压抑的呜咽,窗外炸开的闷雷……

“说!为什么偷!”

“妈…妈…我错了…我错了…”他蜷缩在墙角,脸上分不清是雨水还是泪水,“同学都…都有新球鞋…我…”

“鞋?就为了一双鞋?!”屈辱和绝望瞬间烧毁了我的理智,“我的脸都让你丢尽了!你这辈子完了!小偷!贼骨头!”

皮带带着风声抽下去,他躲闪,我追打。

混乱中,他撞倒了墙角堆放的几根准备搭鸡窝的粗木料。

沉重的木料翻滚着砸下,清晰地传来骨头断裂的脆响!

他撕心裂肺的惨叫穿透了雨幕。

我举着皮带的手僵在半空,看着他抱着明显扭曲变形的左腿,在泥水里翻滚哀嚎。

世界一片死寂,只有暴雨砸在瓦片上的轰鸣。

他抬起满是泥水和血污的脸,眼睛像濒死的兽,死死盯着我。

那眼神,空洞、冰冷、绝望,没有一丝属于孩子的温度。

“滚。”我的声音干涩得像砂纸摩擦,“滚出去!永远别再让我看见你这张脸!我没你这样的儿子!”

他拖着那条断腿,用手扒着泥泞的地面,一点一点,爬出了家门,爬进了无边无际的雨夜里。

再也没有回来。

第十章:尘封的寻踪

录像里的身影,那微跛的步态,像一把生锈的钥匙,狠狠捅开了记忆最深处那道生锈的铁门。

五十年的负疚和午夜梦回的惊悸,瞬间将我淹没。

我喘不过气,像条被抛上岸的鱼。

“李主任,”我抓住最后一根稻草,声音抖得不成样子,“这录像…能看清他从哪来…往哪去吗?”

李主任同情地看着我,手指在键盘上快速操作,调出更广角、时间更长的录像。

画面追踪着那个连帽衫的身影。

他放下箱子后,并没有走向小区出口,反而步履蹒跚地、极其熟悉地拐进了小区最深处,那排早已废弃的、作为仓库使用的老旧平房区!

其中一个仓库的卷帘门,在他走近时,从里面拉开了一条缝。

他闪身进去,门随即落下。

仓库门口,似乎停着一辆半旧的、沾满泥点的电动三轮车。

“那…那是老锅炉房后面那片仓库?”我难以置信。

那片仓库,是小区规划前就存在的,产权复杂,早就废弃不用,堆满了住户不要的破烂。

怎么会有人住在那里?

“是啊,”李主任挠挠头,“前阵子好像是听说有个收废品的租了其中一个?说是便宜…但具体谁租的,还真不清楚。”

收废品的?我的小树?

那个曾经眼神清亮、被我逼着在灯下读书的孩子?

一股尖锐的酸楚直冲鼻腔。

他这五十年,拖着那条被我打残的腿,是怎么活下来的?

他像阴沟里的老鼠一样藏在这片废墟里,又是怀着怎样的心情,一次次把那些装满“垃圾”的箱子,送到我的门前?

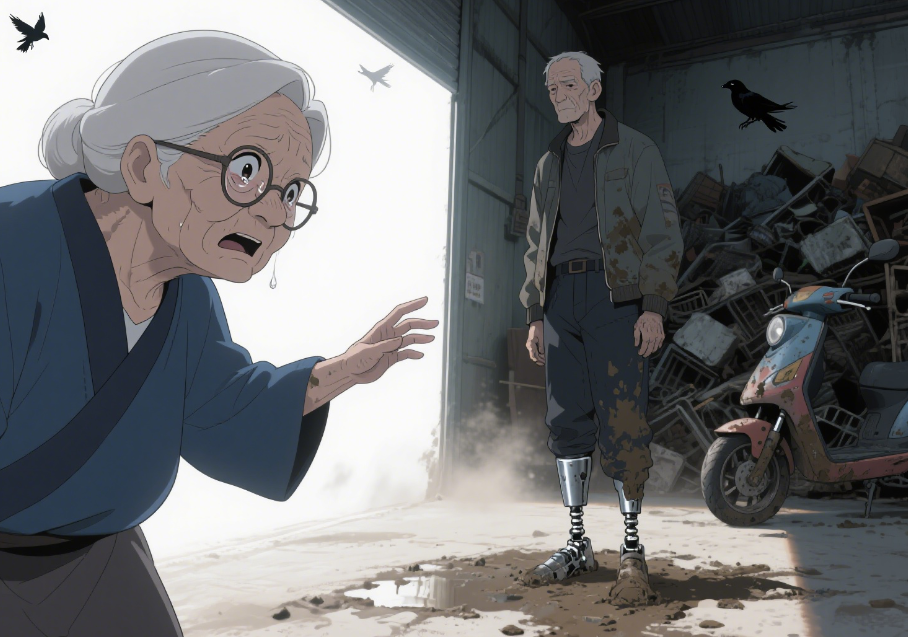

第十一章:废墟的对峙

那片废弃的仓库区,像一块丑陋的伤疤,贴在小区光鲜的边缘。

空气中弥漫着铁锈、腐朽木头和垃圾发酵的混合气味。

我站在那个卷帘门前,老旧的门板布满褐色的锈迹和雨水冲刷的污痕。

门上,一把巨大的挂锁虚虚地挂着,并未锁死。

里面隐约传来窸窸窣窣整理物品的声音。

心脏在枯槁的胸膛里疯狂擂动,几乎要破腔而出。

五十年的时光,五十年刻意遗忘的罪孽,都压在这扇摇摇欲坠的铁门上。

我伸出手,指尖触到冰冷粗糙的铁皮,像碰到烧红的烙铁,猛地缩回。

又再次伸出,用尽全身力气,拍在门上。

“哐!哐!哐!”

沉闷的声响在寂静的废墟间回荡,惊飞了附近电线上的几只乌鸦。

里面的声音瞬间停了。

死一般的寂静。

“开门!”我的声音嘶哑破裂,带着连自己都陌生的哭腔,“我知道你在里面!开门!”

又是长久的、令人窒息的沉默。

仿佛过了一个世纪,卷帘门内部传来链条滑动的、艰涩的“嘎啦”声。

门被从里面缓缓向上拉起,发出刺耳的金属摩擦声。

光线艰难地挤进黑暗的仓库。

首先看到的,是一条支撑着身体的、金属的假肢脚掌,沾满了干涸的泥点。

然后,是那条穿着深色旧工装裤的腿。

再往上,是佝偻的身体,洗得发白的旧夹克。

最后,是那张脸。

时间是一把最残酷的刻刀。

曾经属于少年的青涩和圆润被彻底削去,只留下嶙峋的、如同刀劈斧凿般的深刻皱纹。

皮肤是长期风吹日晒的黧黑粗糙。

头发花白稀疏。

但那双眼睛——浑浊,布满血丝,眼袋深重——眼神却像淬了冰的刀锋,直直地刺向我。

那眼神深处,是五十年前那个雨夜里,被至亲打断骨头、弃如敝履的孩子的,刻骨的冰冷、恨意,和一丝我无法解读的、更复杂的东西。

不是小树。

眼前这个人,是时光和苦难用我的罪孽捏出来的,一个完全陌生的、满身风霜与伤痕的老男人。

只有那抿紧的、几乎成一条直线的薄唇轮廓,还残存着一点点我记忆中那个倔强少年的影子。

“你……”我的声音卡在喉咙里,像砂纸摩擦,“小…树?”

他看着我,眼神没有任何波动,只有一片死寂的荒漠。

他缓缓开口,声音沙哑干涩,像破旧的门轴转动,每一个字都带着铁锈味:

“陈玉芬?”

他叫出了我的全名,冰冷,生硬,不带一丝温度。

“这里没有小树。”

他嘴角扯动了一下,那绝不是笑,而是一个极其扭曲的弧度。

“只有你五十年前,亲手丢进垃圾堆里的残废。”

仓库深处堆积如山的废品阴影,仿佛随着他这句话,无声地朝我压了下来。

第十二章:沉默的债

仓库里弥漫着浓重的灰尘和潮湿霉变的气味,混杂着金属和旧纸板的味道。

昏暗的光线从高处的破窗漏下,勾勒出他半边脸上的沟壑,深得像是刀刻出来的。

那句“亲手丢进垃圾堆里的残废”,像淬了毒的冰锥,狠狠扎进我摇摇欲坠的躯壳。

我踉跄了一步,枯瘦的手下意识抓住旁边一个摇摇欲坠的铁架子才勉强站稳。

金属冰冷的触感刺入掌心。

“你…你怎么…”喉咙像是被粗糙的麻绳紧紧勒住,每一个字都带着血腥气,“这些年…你…”

“我怎么活下来的?”他打断我,声音依旧平直,没有任何起伏,却比嘶吼更让人心寒。

他微微侧身,用那条假肢支撑着,动作带着一种生涩的滞重感,指向仓库深处堆叠的废品山。

“捡。”

“像条野狗一样,在垃圾堆里刨食。”

“拖着这条你赏的腿。”

他扯了扯嘴角,那表情比哭还难看。

“满意了?”

我的视线模糊了,滚烫的泪水毫无预兆地汹涌而出,冲刷着脸上深刻的皱纹。

悔恨像无数只毒蚁,啃噬着五脏六腑。

“我…我不知道…”我摇着头,徒劳地辩解,声音破碎不堪,“那天晚上…雨那么大…我以为…以为你…”

“以为我死了?”他猛地转过身,浑浊的眼睛死死盯住我,里面翻涌着积压了半个世纪的黑色岩浆。

“是啊,死了多干净!”

“可惜阎王爷嫌我脏,不收!”

他的声音陡然拔高,带着一种濒临崩溃的尖利,在空旷的仓库里激起沉闷的回响。

“我爬!从你家门口的烂泥地里往外爬!”

“爬过水沟!爬过石子路!爬到天亮!”

“这条腿烂了臭了!骨头茬子都露出来了!”

他猛地弯下腰,枯瘦的手指粗暴地卷起那条旧工装裤的裤管!

金属的假肢关节连接处上方,是一截扭曲萎缩的、布满深褐色疤痕和狰狞肉瘤的小腿残肢!

那丑陋的、非人的景象,如同最残酷的刑具,狠狠刺入我的眼底!

“看见了吗?!”

他指着那截残肢,声音嘶哑得像野兽的咆哮。

“这就是你!陈玉芬!你亲儿子!你留下的!”

“这就是你赏给我的‘活路’!”

巨大的冲击和无法承受的罪恶感,如同滔天巨浪,瞬间将我彻底淹没。

眼前那张因愤怒和痛苦而扭曲的、既熟悉又陌生的脸,那截触目惊心的残肢,还有他身后那片象征着他五十年挣扎求生的废品坟场……

整个世界在我眼前疯狂旋转、崩塌、碎裂成无数尖锐的碎片。

黑暗如同潮水般从四面八方涌来,瞬间吞噬了所有的光线和声音。

我只感到身体不受控制地向后倒去,撞在冰冷的铁架上,发出沉闷的声响。

然后,是无边无际的、冰冷的虚无。

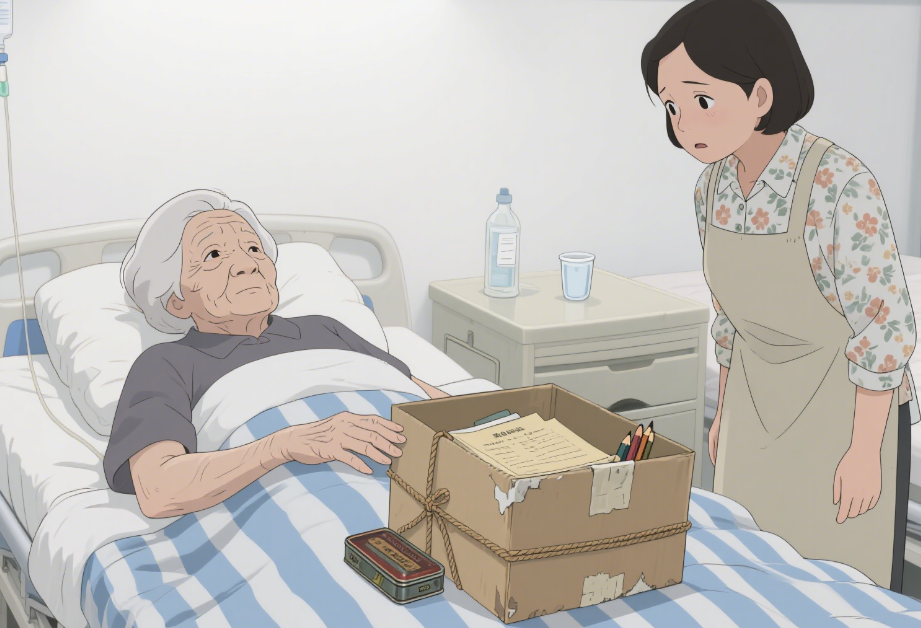

第十三章:无声的照料

意识在深海里沉沉浮浮。

消毒水的味道,仪器的嘀嗒声,人模糊的说话声……

“急火攻心…血压太高…这么大年纪…要静养…”

“醒了就好…醒了就好…”

我费力地睁开沉重的眼皮,模糊的视线逐渐聚焦。

惨白的天花板,刺眼的日光灯。

是医院。

张大姐的脸凑了过来,带着担忧和一种小心翼翼的探寻。

“陈姐,你可算醒了!吓死人了!你倒在老锅炉房后面那片破仓库里,幸亏有人听见动静报了警…哎哟,那地方多脏啊…”

我嘴唇翕动,却发不出声音,目光急切地在病房里搜寻。

没有那个身影。

只有床头柜上,放着一个眼熟的、方方正正的纸箱。

和之前那些一样,没有寄件信息。

“这…这个…”我嘶哑地挤出声音,手指颤抖地指向那个箱子。

张大姐连忙把箱子捧过来,放在我手边:“就放在病房门口的,护士拿进来的…陈姐,这…”

我用尽全身力气,指甲抠进纸箱的边缘,撕开胶带。

这一次,里面不再是枯枝、石头或碎屑。

箱底,静静地躺着一卷用旧麻绳捆扎起来的、厚厚的、泛黄的病历纸。

还有一个扁平的、老式的铁皮铅笔盒,漆皮剥落得厉害。

第十四章:迟来的包裹

我颤抖着解开麻绳,展开那卷病历。

纸张脆得几乎要碎裂,上面是模糊的蓝黑色钢笔字迹,日期是五十年前。

诊断记录触目惊心:左胫腓骨开放性粉碎性骨折,重度感染,坏死……截肢……

治疗医院的名字,是邻省一个极其偏远、条件简陋的县级医院。

每一页记录,都浸透着当年那个少年在生死线上挣扎的血泪和绝望。

我哆嗦着拿起那个铁皮铅笔盒。

盒盖已经锈蚀变形,我费了好大劲才撬开。

里面没有铅笔。

只有一张折叠得整整齐齐、边缘磨损的纸。

展开。

是我当年为了逼他练字,贴在墙上的字帖样本,上面是我用毛笔写的几个正楷大字:

“人穷志不短”。

纸的背面,用铅笔歪歪扭扭地写着一行小字,墨迹很淡,像是后来加上去的,笔迹却带着一种压抑的颤抖:

“妈,我捡到钱了,想给你买双新棉鞋,冬天你脚总生冻疮。王婆的钱,我会还的。”

日期,正是五十年前,那个改变一切的、暴雨倾盆的日子。

泛黄的纸片飘落在雪白的被单上。

病房里死寂一片。

窗外的阳光明晃晃的,刺得我眼睛生疼。

喉咙里堵着滚烫的硬块,我张着嘴,却发不出任何声音,只有肩膀剧烈地、无声地抽动起来。

原来最锋利的刀,不是恨。

是迟到了半个世纪,才终于被打开的、那个孩子笨拙而绝望的、未曾送出的爱。

第十五章:沉重的空气

出院那天,阳光很好,却照不进我心里。

张大姐搀扶着我,一路絮絮叨叨,说着邻里谁谁来看过我,谁谁送了水果。

我沉默地听着,目光却不由自主地飘向小区深处那片仓库的方向。

它像一块巨大的、沉默的磁石,吸附着我所有的愧疚和茫然。

回到家,老房子里的空气沉重得让人窒息。

老伴的遗像在墙上静静地看着我,眼神温和依旧,却无法驱散我心头的阴霾。

我把那张泛黄的纸条,小心地压在相框的玻璃下面。

“人穷志不短”几个字,和我儿子当年歪歪扭扭的解释,并排在一起,像一幅荒谬又心碎的讽刺画。

我坐在椅子上,对着相框,喃喃自语。

“小树…妈…妈对不起你…”

“妈不知道…妈真的不知道…”

声音干涩空洞,在寂静的屋子里回荡,得不到任何回应。

那卷沉重的病历,我终究没有勇气再看第二遍,把它锁进了抽屉最深处。

第十六章:无声的守望

日子又恢复了表面的平静。

门口的匿名快递,再也没有出现过。

老槐树的叶子快掉光了,只剩下光秃秃的枝桠指向灰蒙蒙的天空。

我开始留意那片仓库。

远远地,隔着几栋楼的距离,像一个怯懦的窥视者。

偶尔,能看到那辆沾满泥点的半旧电动三轮车驶出小区,车上堆着压扁的纸箱和废塑料瓶。

开车的人,穿着深色的旧夹克,戴着帽子,帽檐压得很低,背影佝偻而沉默。

每一次看到那个背影,我的心就像被一只无形的手狠狠攥住,窒息般的疼痛蔓延全身。

他从不回头,也从不向这个方向张望。

仿佛我只是小区里一个无关紧要的摆设。

有一次,那辆三轮车停在小区门口,他在整理捆扎废品。

离得不算远。

我看到他弯腰时,那条假肢支撑着身体,动作依旧带着一种生硬的滞涩感。

他抬起手臂擦汗时,袖子滑落一点,露出手腕上一道狰狞的、深褐色的旧疤。

那疤痕的形状,像极了当年断裂的木料棱角。

我的脚步钉在原地,喉咙发紧,一个字也喊不出来。

只能眼睁睁看着他费力地捆好废品,发动车子,突突地驶远,消失在车流里。

留下我一个人站在冷风里,像个被遗弃的木偶。

第十七章:未拨的电话

李主任给了我一个号码。

“陈阿姨,您看…这是那天仓库那边登记的联系电话…”他搓着手,语气带着试探和同情,“说是…租仓库收废品那个人的…您看要不要…”

一张小小的纸条,上面用圆珠笔写着一串数字。

它静静地躺在床头柜上,就在老伴的相框旁边。

像一块烧红的炭。

我无数次拿起家里的老式座机话筒,手指悬在冰冷的数字按键上方。

拨通之后说什么?

“小树,是妈…”?

还是“孩子,妈对不起你…”?

或者更直接一点,“你…你还恨我吗?”

每一个开场白都显得虚伪又苍白。

五十年的隔阂,五十年的苦难,五十年的沉默与恨意,岂是几句苍白的道歉能够消弭?

我甚至没有勇气去确认,这个号码是否真的属于他。

也许它只是一个空号。

也许接通了,听到的只是一个冰冷的、陌生的声音,彻底击碎我最后一点可怜的幻想。

最终,话筒还是沉重地放回了原位。

那张纸条,被我的指尖反复摩挲得起了毛边,却始终没有拨出那串数字。

有些沟壑,不是勇气就能跨越。

有些伤口,一旦揭开,流出的可能是更汹涌的血。

第十八章:尘埃里的答案

冬天来了,第一场雪悄无声息地落下。

清晨,我裹着厚厚的棉衣,推开屋门,准备清扫台阶上的积雪。

门垫上,没有箱子。

却放着一个很小的、用旧报纸仔细包好的东西。

我的心猛地一跳。

蹲下身,手指因为寒冷和激动而微微颤抖。

剥开旧报纸,里面是一个小小的、用木头粗糙雕刻出来的东西。

那是一只小小的棉鞋。

鞋头圆圆的,鞋帮笨拙地刻着一点象征棉花的纹路。

木头很旧,纹理粗糙,边角被摩挲得有些光滑。

它静静地躺在冰冷的雪地上,像一个卑微的、迟到了半个世纪的答案。

我颤抖着把它捧在手心。

粗糙的木刺扎着掌心,很痛。

冰冷的木头,似乎还残留着一点雕刻者指尖的温度,或者只是我的错觉。

雪还在下,纷纷扬扬。

我抬起头,望向那片被白雪覆盖的仓库区,一片寂静的洁白。

没有三轮车的踪影,没有佝偻的身影。

只有漫天飞舞的雪花,无声地落下,覆盖着过去所有的泥泞、伤痕,和这座老小区里,两个被岁月碾碎的灵魂之间,那道永远无法真正跨越的、沉默的深渊。

门口的匿名快递,再也没有出现过。

老房子里只剩下灰尘静静落下的声音,和我自己迟缓的呼吸。

那张泛黄的纸条被我小心地压在老伴的相框下,像供奉着一个迟来的、疼痛的圣物。

那只小小的木头棉鞋,放在纸条旁边。

我没有去找他,也没脸再去那片仓库打扰。

只是每天,我都会对着那相框,还有相框下露出的纸条和木鞋,喃喃很久。

电话始终沉默地躺在床头,像一块冰冷的石头。

而我知道,有些债,穷尽一生也无法清偿;有些等待,比恨更需要力气。