11月19日盘后,英伟达发布2025年三季度财报,一如既往地超出市场预期,期内实现营收570.06亿美元,同比上涨62%,高于市场预期的542亿美元;实现净利润319.10亿美元,同比上涨65%。

此外,英伟达对下一季度的业绩作出指引,预测2026财年第四财季的销售额将达到惊人的650亿美元,上下浮动2%,中位数高于市场预期的620亿美元。

这样的成绩,直接引发了新一波的AI企业上涨。

而在前一日,谷歌也发布了截至目前最强的大模型Gemini 3系列,不仅在各项基准测试“屠榜”,还展现出卓越的多模态理解能力、更丰富的交互界面和令人眼前一亮的前端表现,而极强的推理能力更是推动了AI从工具走向助手的过程。

可以说,尽管模型领域有OpenAI与Anthropic竞逐前沿,云服务赛道上微软、AWS和主打AI基础设施Oracle各显其能,硬件侧AMD、Intel加速追赶,互联网阵营中Meta也频频亮剑——但站在当前的时间点来看,在这一轮AI浪潮聚光灯下的主角,一定是谷歌与英伟达。

而他们,本质上折射出的是AI时代的两种顶级范式:从硬件起家、用“力大砖飞”的GPU和“算力同盟”让自己成为不可或缺的AI基建设施,和依靠自研TPU芯片+全栈生态,在封闭体系中打造端到端智能体验的科技巨头。

01

英伟达

要做AI时代的“中央银行”

在很长一段时间里,英伟达不过是一个“边缘玩家”。

尽管它早在1999年就推出了全球首款GPU,并凭借GeForce系列在游戏显卡市场站稳脚跟,但在主流科技叙事中,它始终被归类为“硬件厂商”,一个为别人提供零部件的配角,而非定义时代的核心力量。

2000至2010年的多数时间,英伟达屡陷困境。

移动芯片业务败给高通,智能手机和平板热潮中错失先机;试图进军CPU领域也未能撼动英特尔的地位;即便黄仁勋坚持将CUDA作为通用计算平台来打造,外界仍普遍认为这只是“工程师的理想主义”,缺乏商业落地的土壤。

但黄仁勋从未动摇,他坚信未来属于并行计算,而GPU正是通往这一未来的钥匙。

即使在公司长期的低谷期间,他依然持续投入研发,推动GPU从图形渲染工具向通用计算引擎转型。这种近乎偏执的战略定力,在当时看来像是孤注一掷,却为后来的AI革命埋下了最关键的伏笔。

转机出现在2012年。多伦多大学的Alex Krizhevsky等人使用英伟达GPU训练出深度卷积神经网络AlexNet,证明了利用GPU实现大规模并行计算的可行性,也让学术界和工业界第一次意识到:GPU不仅能打游戏,更能“思考”。

而真正的爆发则来到了2022年之后,随着大模型技术突破、生成式AI席卷全球,算力需求呈指数级增长。

训练一个千亿参数模型所需的计算资源,相当于过去数年数据中心总和。在这场前所未有的算力军备竞赛中,英伟达的H100、A100等高端AI芯片成为稀缺战略资源,供不应求。

至此,蛰伏二十余年的英伟达终于站上舞台中央。曾经被视为“小众硬件商”的公司,一跃成为全球AI基础设施的基石。

但是,作为几乎可以被称作是全球唯一、一度卡了所有CSP厂商脖子的企业,自然不允许让它长期垄断下去,于是谷歌的TPU、AWS的Trainium也加快了研发。

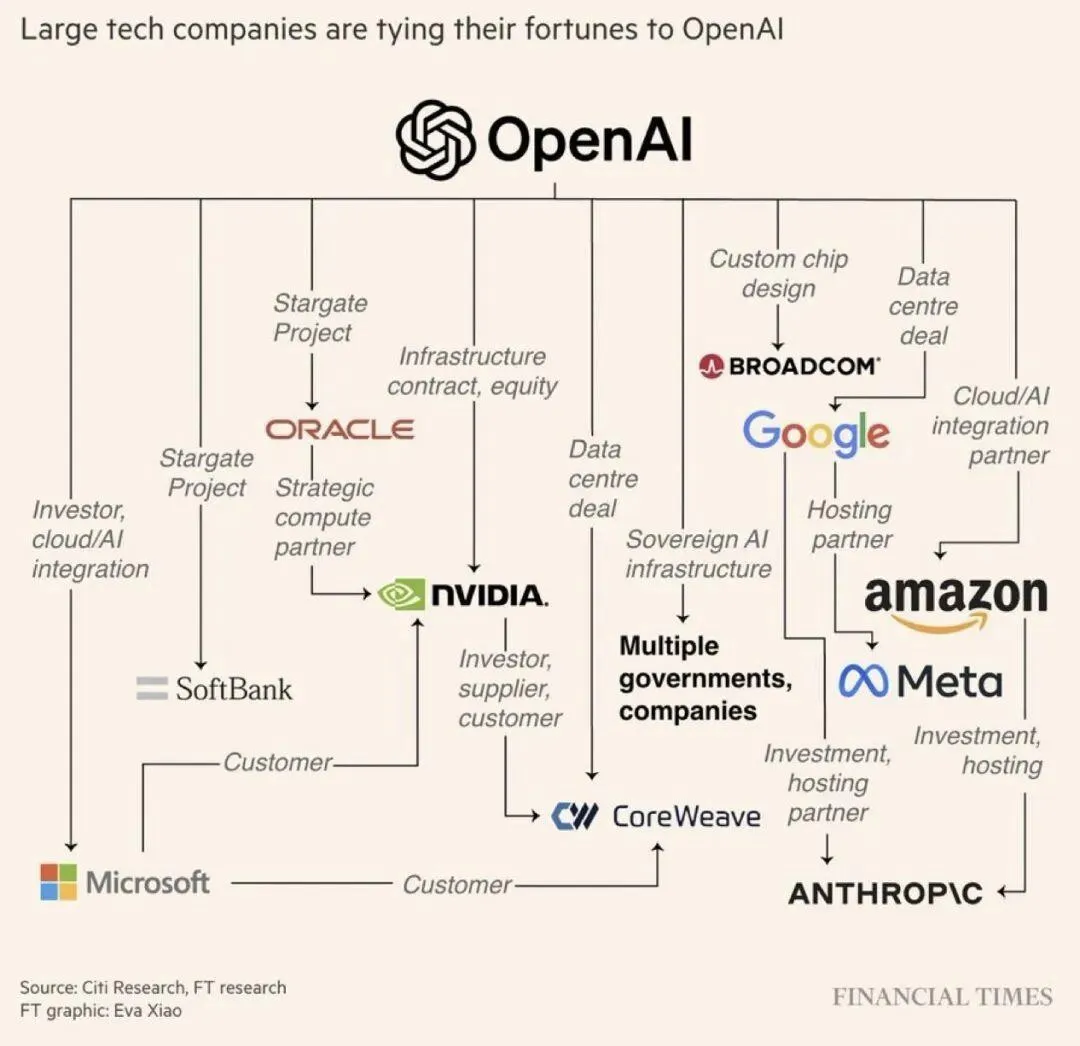

为了稳固自己的“算力霸权”,英伟达在2025年除了继续加大研发、提高出货量之外,更重要的是编织了一张大网,利用投资与合同控制住了大半的AI相关企业,悄然演变为AI世界的“中央银行”角色。

而早在生成式AI爆发前夜,英伟达其实就已经开始悄然布局其“算力生态护城河”。其中最具标志性的一步,便是与CoreWeave这家名不见经传的云服务商建立深度绑定关系。

CoreWeave成立于2017年,最初只是一家挖矿的小公司。但在2019年的矿难后,为了处理手上的GPU,它敏锐地转向云计算与AI的相关业务,并几乎将全部赌注押在英伟达GPU上——成为当时少数纯粹以NVIDIA架构构建数据中心的云厂商。

这一战略选择,让它迅速吸引了英伟达的注意。黄仁勋团队意识到:要真正掌控AI算力的“货币发行权”,光卖芯片远远不够。必须确保这些芯片被部署在可控、高效、且忠诚于NVIDIA生态的基础设施中。

而像AWS、Azure、GCP这样的大型云厂商,虽采购量大,却也在同步推进自研芯片,存在“脱钩”风险。相比之下,CoreWeave这样轻资产、高专注度、无自研芯片野心的合作伙伴,反而成了理想的“算力代理人”。

于是,英伟达开始以非同寻常的方式扶持CoreWeave:在A100/H100极度紧缺的2022–2024年,CoreWeave屡次获得远超行业平均的GPU配额,甚至早于部分大型CSP拿到新品。

为了让CoreWeave成为成为英伟达最新产品的展示窗,英伟达专门为其开放DGX SuperPOD架构、NVLink高速互联等核心技术,助其打造媲美甚至超过头部云厂的AI集群性能。

资本端,在2024年CoreWeave冲刺IPO前夕,英伟达罕见地直接参与其私募融资,并在2025年初达成一项震惊市场的协议——承诺在未来七年内采购CoreWeave未售出的全部GPU算力,总价值预计高达63亿美元。

这项协议表面上是“产能兜底”,实则是一次精妙的战略控制:它既保障了CoreWeave的现金流与扩张能力,使其能持续大规模采购英伟达芯片;又通过长期绑定,将一家新兴云厂商彻底纳入自己的“算力同盟”体系。

更重要的是,此举向整个市场释放信号:与英伟达深度合作,不仅能拿到芯片,还能获得“准官方背书”和资本支持。

如今,CoreWeave已跃升为美国增长最快的AI云服务商之一,估值突破百亿美元,客户包括OpenAI、微软、Meta等头部AI公司。

CoreWeave的崛起,本质上是英伟达“中央银行”战略的缩影——不直接运营云服务,却通过芯片、资本与协议,间接掌控了算力的分配权、定价权乃至生态准入权。

但在这张网下的,远不止于一家或几家像CoreWeave这样的NeoCloud企业。当大模型公司成为新时代的“石油开采者”,英伟达便开始系统性地用资本和产能承诺,换取它们对未来算力需求的长期绑定——一场 “投资换订单”运动悄然铺开。

其中,交易金额最大、最经典的,莫非英伟达与Oracle、OpenAI之间的“三角绑定”。

OpenAI与Oracle签署一份为期五年、总金额高达3000亿美元的云计算协议,由Oracle为其建设4.5GW的AI数据中心——而这些数据中心的核心,正是数百万颗英伟达GPU。

而在不久后,英伟达宣布与OpenAI达成10GW算力部署意向,每落地1GW,英伟达则将向OpenAI投资100亿美元。

OpenAI获得未来数年确定性的超大规模算力供给;Oracle借顶级AI客户一举跃升为一线云厂商;而英伟达则提前锁定了相当于全年出货量级别的GPU订单。

而除了OpenAI和oracle外,英伟达也在最近与微软联手投资了另一家新兴模型巨头Anthropic。

根据合同,英伟达将向Anthropic投入至多100亿美元,微软则投入至多50亿美元。同时,Anthropic已承诺购买价值300亿美元的Azure云计算容量,并计划额外购买高达1GW的计算容量。

翻译一下,就是英伟达和微软投资Anthropic,Anthropic购买由英伟达GPU硬件支持的微软云服务,又是一“投资换订单”的案例。

而在模型厂商之外,英伟达的“投资换订单”策略也延伸至芯片与基础设施生态。

9月18日,英伟达宣布将以每股23.28美元的价格向英特尔普通股投资50亿美元,同时还宣布共同合作开发AI基础设施和计算中心产品,以加速超大规模、企业和消费者市场的应用程序和工作负载。

此举有两重目标,在技术上,GPU和CPU巨头的合作可以让英伟达的AI和加速计算堆栈与英特尔的x86生态系统紧密结合,同时还能借助英特尔进入消费市场。

而在政治上,刚刚被美国入股的英特尔是实打实地国家队,英伟达投资英特尔也算是为自己未来的发展买了一道“护身符”。

此外,xAI、Figure AI、Lambda、Nebius等众多企业的股东或投资名单中,也都有着英伟达的身影,而这也正是英伟达构建算力帝国的一角。

其实到了今天,英伟达的垄断早已超越了单纯的技术突破。在硬核的GPU架构与CUDA生态之外,它更通过资本之手,悄然构建了一套以“算力绑定”为核心的产业控制体系。

从CoreWeave到OpenAI,从Oracle到xAI,从Anthropic到英特尔,每一笔投资、每一份长期采购协议,都不是孤立的商业行为,而是一根根精心编织的丝线,最终织成一张覆盖云基础设施、大模型研发与行业应用的全域网络。

而英伟达,早已经不只是AI芯片供应商,更是事实上的“AI中央银行”——左手握着全球最稀缺的GPU产能,右手挥动千亿美元级资本,既决定谁能在何时获得算力,也引导着整个AI产业演进的方向。

在这场定义未来的竞赛中,黄仁勋和他的帝国,正以技术为矛、资本为盾,牢牢掌控着通往智能时代的闸门。

02

谷歌,真正的全栈AI

当黄仁勋用一张张长期采购协议和数十亿美元的投资,将OpenAI、Anthropic、CoreWeave乃至Oracle牢牢绑上自己的战车时,一个危险的信号传遍整个科技界:在这个由算力定义话语权的新时代,谁掌控了GPU的分配权,谁就掌握了AI创新的命脉。

而这恰恰触碰了云计算巨头们最敏感的神经。

AWS、微软Azure、Google Cloud,这些曾被视为基础设施提供者的CSP,如今发现自己竟成了“算力打工人”——即便拥有全球最庞大的数据中心网络,却不得不仰仗一家毛利率超70%的外部芯片公司来驱动其最核心的AI业务。

更令人心惊的是,英伟达不仅卖硬件,还在通过资本深度介入模型层、应用层,甚至影响客户的技术路线选择。

显然,CSP们不会允许这种情况持续下去。于是,在2022年之后,一场静默但坚决的“去英伟达化”运动在各大云厂商内部全面提速。它们纷纷重启或加速自研AI芯片项目,试图夺回对算力底层的控制权。

其中,AWS的Trainium进展迅速,已支撑起AWS的部分推理负载;微软则一边加大N卡采购,一边推进Maia定制AI芯片;就连Meta,也在酝酿自己的ASIC芯片。

然而,在这场突围战中,真正跑出领先身位的,是谷歌。

并非因为它动作最快,而是因为它的布局最早、最深、也最彻底。早在生成式AI爆发前十年,谷歌就已经预见到通用计算架构的局限,并悄然打造了一套从芯片到框架、从模型到产品的完整闭环——而这一切的核心,正是TPU。

据报道,早在2006年,谷歌的内部就讨论过在自家的数据中心中部署图形处理器(GPU)、现场可编程门阵列(FPGA)或自研专用集成电路(ASIC)的可能性。

但当时能够在特殊硬件上运行的少数应用程序可以几乎0代价的利用当时谷歌大型数据中心的过剩算力完成,那什么比免费的午餐更有吸引力呢?于是此课程并没有落地。

但是在2013年,风向突变,当时谷歌的研究人员做出预测:如果人们每天使用语音搜索并通过神经网络(DNN)进行3分钟的语音识别,那么当时谷歌的数据中心需要双倍的算力才能满足日益增长的计算需求,而仅仅依靠传统CPU来满足这种需求是非常昂贵的。

于是,在这个背景下,谷歌TPU项目在高度保密下启动。

2016年,第一代TPU首次亮相,用于提升搜索排名和街景图像识别的推理效率。彼时外界普遍将其视为“内部优化工具”,并未意识到这是一场战略级的底层重构。

但谷歌从未打算止步于此。从TPU v2开始支持训练,到v3实现Pod级互联,再到v4引入液冷与光互联技术,TPU的演进始终围绕一个目标:为大模型时代量身定制计算基座。

实话实说,在AI浪潮来临之前,TPU的发展更像是可有可无的预备役,到2021年时,才刚刚发布了TPUv4。

不过,这一切都被ChatGPT点燃了。

一夜之间,原本被视为“长期技术储备”的TPU项目,被紧急提升至公司最高战略优先级。TPU的研发节奏彻底改变。过去以两年为周期的迭代模式被打破,取而代之的是近乎“战时体制”的一年一更。

可以说,当其他云厂商还在为H100配额争得头破血流时,谷歌的ASIC却已经越过了和英伟达GPU相比较经济性上的奇点,在自己的TPU集群上完成了多轮千亿参数模型的迭代。

当AWS还在因Trainium的“不争气”止步不前、导致季度营收增速迟迟未突破20%(三季度刚刚突破)时,谷歌却已经开始考虑对外租赁了。

而这,让谷歌不再需要缴纳高昂的“英伟达税”,反而能成为下一个英伟达。

目前,谷歌已同OpenAI达成金额未知的TPU租赁,并将为Anthropic部署100万片TPU芯片(金额约为700~800亿美元),并还在加速对外租赁,预计2027年发货量将到达400万片。

而在硬件之外,谷歌模型层的实力也不遑多让。

事实上,在2022年底ChatGPT引爆全球时,谷歌正处于前所未有的被动之中。大模型项目进展迟缓,仓促推出的Bard不仅在事实准确性上频频出错,更在多模态、长上下文等关键维度全面落后。彼时,连《纽约时报》都发文质疑:“这家曾定义AI时代的公司,是否已经掉队?”

但转折来得极快。2023年初,谷歌将分散在Brain、DeepMind和Search团队的AI力量彻底整合,全力推进统一架构的Gemini项目。

同年12月,Gemini 1.0发布,首次实现文本、图像、音频、视频、代码的原生多模态对齐,虽因部署延迟未能一举翻盘,却奠定了技术基调。

真正的反超始于2024年,谷歌不再局限于单一通用模型,而是构建起“基础大模型 + 垂直专家模型”的协同生态:Gemini作为通用认知引擎,负责理解意图与规划任务;而Image专精超高保真图像生成,Veo可生成长达数分钟的电影级视频,AlphaCode在编程竞赛中超越90%人类选手,Lyria则实现情感化语音合成。

这些模型并非各自为战,而是通过与Gemini深度协同,实现“1+1>2”的能力跃升。Gemini负责任务理解与调度,专家模型则在各自领域提供极致输出。

二者共同构成一个可组合、可扩展的智能服务矩阵。例如前段时间在社交平台爆火的Nano Banana项目,正是这一模式的最佳体现。

Gemini 3的发布则彻底奠定了谷歌AI霸权的道路,作为当前最强的基础模型,Gemini最大的突破在于实现了从“回答问题”到“完成工作”的根本性转变,将AI从一个需要人类监督使用的工具成为了可自主工作助理。

硬件定义算力边界,模型决定智能高度,而应用才是价值落地的终极战场,但谷歌已经拥有数个月活超十亿的超级应用,只要按部就班地完成类似于AI overview对谷歌搜搜的改造,在这场三位一体的AI竞赛中,谷歌就已经胜利。

03

谁能成为中国的英伟达和谷歌?

当英伟达以“算力中央银行”之姿掌控全球AI命脉,谷歌以全栈闭环构建智能帝国之时,中国科技界也在追问:我们有没有自己的“黄仁勋”和“Pichai”?有没有可能复制甚至超越这两种范式?

答案是:有尝试者,但尚无真正的对标者。

若论硬件雄心,华为无疑是当前最接近英伟达的中国企业。自2019年遭制裁以来,华为将昇腾AI芯片、MindSpore框架、CANN异构计算架构作为突围核心,试图打造中国版的“GPU+CUDA”生态。

然而,华为的困境在于:它只有“铲子”,却没有“矿场”和“矿工”。

其中,华为在模型层近乎空白,尽管盘古大模型系列持续迭代,但其开源程度低、社区生态弱,远未形成开发者引力,甚至还有套壳的丑闻传出。

此外,应用层也存在严重缺失,作为一直以来的硬件厂商,华为并没有互联网基因,这也决定了其没办法通过软件来直接沟通用户,也没长出任何一款真正的可以党走AI出口的APP,缺乏高频AI应用场景反哺芯片优化。

而更直接的,是客户关系的尴尬,虽然明面上大家和和气气,但互联网巨头如阿里、腾讯、字节,对采用华为AI基础设施始终持谨慎态度,既担心技术能力不足,又不想被某一家计算制造巨头绑定,再加上过去几年不太愉快的关系,导致互联网A1并不愿意大手笔采购华为计算产品。

而曾经的“金主”运营商和地方国资,在财政压力下,也无力支撑千亿级AI基建投入。

于是,华为只能走一条更原始的路:力大砖飞。靠国家意志推动、靠政企项目输血、靠国产替代政策护航。但这条路能否让华为弯道超车是一个值得商榷的问题。毕竟,英伟达的“力气”不仅是在技术层面,更是来自全球生态的正向循环——而华为,仍在孤岛中负重前行。

另一边,阿里巴巴则试图扮演“中国谷歌”的角色。

从底层看,阿里云早在2017年就推出含光AI芯片,后升级为PPU(Pingtouge Processing Unit),虽未大规模商用,但技术路线明确:专为大模型训练优化。

模型层,通义千问(Qwen)系列已成为全球最强的开源大模型之一,Qwen-Max、Qwen-VL、Qwen-Audio等多模态版本持续迭代,GitHub星标超10万,被海内外开发者广泛采用。

应用层,阿里系拥有淘宝、天猫、钉钉、高德、菜鸟等月活数亿的产品矩阵,理论上具备将AI深度嵌入日常场景的能力。

但理想丰满,现实骨感。

阿里的应用层缺乏一个真正意义上的“超级入口”:淘宝、钉钉虽用户量大,但使用时长和交互深度远不及微信、抖音这类“数字生活操作系统”,难以支撑高频、沉浸式的AI代理体验。

模型层仍处追赶阶段:尽管开源生态亮眼,但在闭源顶尖模型(如Gemini 3、GPT-5)面前,Qwen在复杂推理、工具调用、自主规划等能力上难以逾越的巨大代差。

而硬件方面,受限于先进制程获取困难,中芯国际产能优先,阿里自研芯片更多停留在原型验证阶段,实际训练仍严重依赖英伟达GPU,所谓“全栈自研”在硬件端名不副实,至少三年内难以解决,而就算解决,国产的落后也不可能提供足够的最先进制程产能给到阿里。

但困局之中,亦有突围之志。

虽然英伟达手握算力命脉,谷歌坐拥智能闭环,二者以不同路径共同定义了AI时代的权力结构。而在中国,华为与阿里各自披甲上阵,一个在封锁中锻造“中国芯”,一个在开源中构筑“全栈梦”。

他们或许尚不足以比肩硅谷双雄,但在这场关乎未来十年国运的竞赛中,已经迈出了最关键的一步——不是等待答案,而是成为问题的一部分,并试图亲手写下解法。