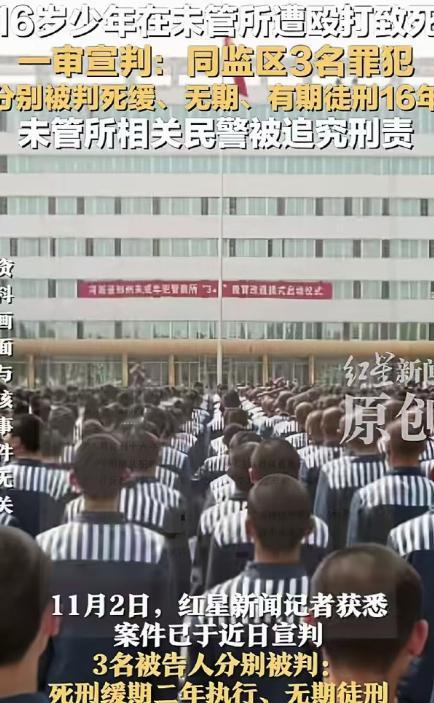

10月的武汉,昏暗的走廊里回荡着撕心裂肺的哭声。 刘某某的母亲跪在地上,身子抖得像筛糠,泪水冲刷着脸颊,她怎么也想不通,孩子怎么会死在监狱,他还没满16岁。 这起发生在未成年犯管教所的悲剧,让所有人都在问,本该矫正行为的地方,怎么成了夺命的牢笼。 刘某某刚进湖北省一所未成年犯管教所时,对这里还抱着一丝希望。 那年夏天,他因为一起较严重违法行为被送进来,被分到二管区一警区二监室。 监室里铁窗冰冷,床铺简陋,沉重的门锁透着压抑,对于年纪小、身体瘦弱的他来说,这里的一切都很陌生。 他本来想好好改造,早点出去,可后来发现,监室里的“规矩”比法律还严苛。 同监室的阮某被大家叫做“小头”,靠着制定各种“规则”掌控着整个监室,新人进来都得听他的。 阮某看刘某某不顺眼,总找各种理由找茬。 一开始是说他内务整理不好,队列动作不合格,后来干脆用敲打破铜烂铁的声音羞辱他,让他在众人面前抬不起头。 这种精神压迫比打在身上还难受,但这只是开始。 没过多久,阮某就动了手,拳打脚踢成了家常便饭,还让同监室的夏某某和杨某某一起上。 夏杨二人后来在法庭上说,当时一是怕阮某报复,二是觉得大家都这样做,自己不参与会被孤立,现在想想真是后悔。 更过分的是,他们连刘某某喝水、上厕所都要管。 有时候故意不让他去,有时候又让同监室的人轮流“值班”看守,生怕他向管教报告。 刘某某想反抗,想求助,但每次刚要开口就被威胁,说要是敢告状,以后有他好受的。 这种日子他熬了四天,身体和精神都到了极限。 进入二监室第四天傍晚六点多,他正在床边坐着,突然眼前一黑就昏倒了,摔在地上不停抽搐,管教和医生赶来抢救时,已经晚了。 很显然,监管人员的责任跑不了。 事后调查发现,二管区的管理乱得很,阮某在监室里称王称霸那么久,那么多人轮流看守刘某某,居然没人发现。 监控不是有死角,就是没人认真看,民警巡查也像是走个过场,不然怎么会让悲剧发生到这一步。 未成年犯管教所本来应该是教育感化的地方,结果成了“狱霸”横行的场所,这种监管漏洞真的让人后怕。 法院后来判了,阮某因故意伤害罪和破坏监管秩序罪被判死缓,夏某某无期,杨某某十五年六个月,三人还共同赔偿了刘某某家属四万四千多元。 这个结果告慰了逝者,却没完全解开大家的疑惑。 为什么一个本该保护未成年人的地方,会出现这么严重的暴力事件?《未成年人保护法》明明规定对违法犯罪的未成年人要实行教育、感化、挽救的方针,可在这个监室里,这些方针都成了空话。 如此看来,问题不光出在几个施暴者身上。 现在很多未成年犯管教所都存在类似的问题,监控有死角,夜间巡查频次不够,对“狱霸”的早期识别全靠犯人举报,可受害者往往因为害怕不敢说话。 而且很多地方都没配备专职心理咨询师,像刘某某这样年纪小、身体弱的孩子,进入陌生环境后本来就容易紧张,再遇上阮某这样的人,根本没有反抗能力。 搞不清为什么非要等到出人命了,才想起弥补漏洞。 其实现在技术这么发达,完全可以推广“智慧监区”系统,24小时无死角监控,AI自动识别暴力行为,一旦发现肢体冲突马上报警,这样就能杜绝监控盲区。 另外,也该让第三方机构介入监督,比如未成年人保护组织或者律师,定期去所里看看,畅通举报渠道,让那些见不得光的“规矩”无处藏身。 毫无疑问,刘某某的悲剧给所有未成年犯管教所敲响了警钟。 这里关着的虽然是违法犯罪的未成年人,但他们同样需要被保护,需要接受正确的教育和引导。 如果连基本的生命安全都保障不了,还谈什么教育感化。 希望相关部门能从这起案件中吸取教训,完善监管制度,配备专业的心理疏导人员,让每个进入这里的孩子都能真正得到改造,而不是在恐惧中走向绝望。 孩子犯错了,社会有责任教育他,但不能用剥夺生命的方式。 刘某某的故事不该只是一个案例,更该成为推动未成年犯权益保护的动力。 只有把“教育、感化、挽救”的方针真正落到实处,才能让这些迷途的少年重新找到人生的方向,而不是让他们在铁窗内凋零。 这不仅是对他们负责,更是对整个社会的未来负责。