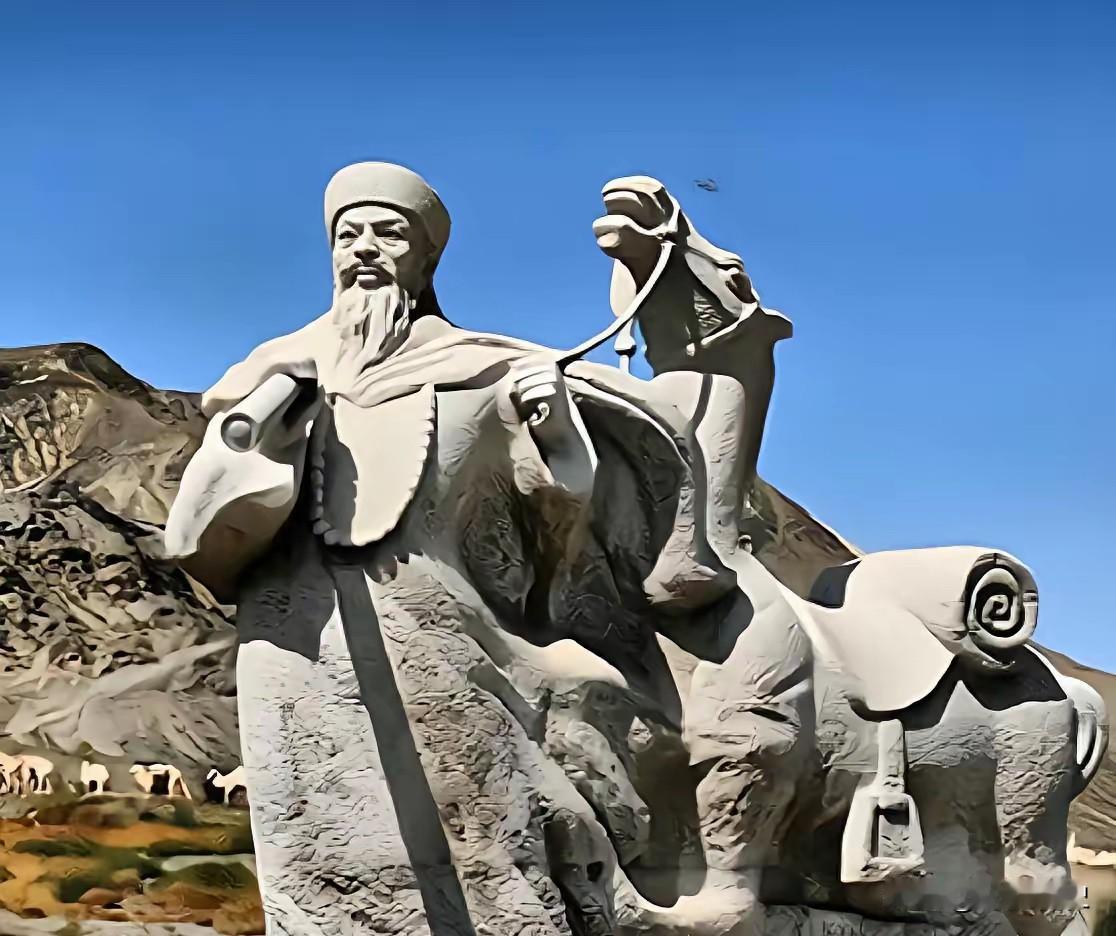

新疆地广人稀,原住民本来就不多,而且大多数都是少数民族。六七十年代大批甘肃人移居新疆,有些地方整村整社几乎都是甘肃人,虽历经几代人,现在连口音都基本没怎么变。 新疆的土地面积占中国六分之一,可人口密度一直不高。早年间,原住民不多,大多是维吾尔族、哈萨克族等少数民族。历史上,从清代开始,就有内地民众迁入新疆开发边疆。乾隆时期,甘肃等地贫民被招募到乌鲁木齐屯田,人数达几百户。他们带来耕作经验,推动当地农业起步。到晚清,左宗棠收复新疆时,又有大量甘肃青壮年作为民夫参与,运送粮草辎重。这些移民定居下来,逐渐融入本地生活。民国时期,新疆汉族人口从十万增至五十万,增长率年均1.9%。这些变化奠定了后来人口流动的基础。 上世纪五十年代末,中国面临三年困难时期,甘肃许多民众生活艰难,选择西迁新疆求生。甘肃地处西北,经济条件有限,干旱少雨导致粮食短缺。人们听说新疆地广人稀,有开垦机会,就收拾行囊出发。穿越天山山脉,途径吐鲁番盆地,路途遥远辛苦。到达南疆库车等地后,发现当地生产队已有半数以上甘肃同乡,这吸引更多人前来。维吾尔族居民提供帮助,分享农耕知识。新来者参与建房和耕地,社区逐步活跃。六十年代,铁路建设如兰新线完工,进一步便利迁移。甘肃青年被招募为工人,工程结束后,许多选择留疆定居。政府在库车安置六十多名甘肃人,与本地维吾尔族共处一片土地。 七十年代,新疆开发需求增大,兵团农场急需劳动力。甘肃移民继续涌入,有些整村整社搬迁过来。乌鲁木齐火车站设检查点,无正式身份者被送往碾子沟收容站。站内常住上千人,提供基本饮食,等待分配。兵团单位直接选人,甘肃青年们抓住机会,开赴农场劳作。到1982年,新疆人口达1308万,比1953年的478万增长近三倍。汉族人口占比上升,甘肃移民贡献显著。他们保留家乡习俗,口音几代未变。有些村落汉维人口对半,房屋设计独特,象征融合。早期移民与甘肃亲友联系紧密,常有投亲定居者。 新疆人口增长得益于自然增加和迁入双重作用。1953年普查显示478万,1964年增至727万,年均增长率高。少数民族人口也稳步上升,如维吾尔族从1953年的低增长转为后期加速。甘肃移民多为汉族,带来劳动力,推动农业和基础设施建设。清代陕甘回民迁徙也影响人口组成,部分定居东疆,说甘肃方言。民国时,盛世才事件涉及甘肃,但未阻挡整体流动。解放后,国家政策鼓励西进,甘肃作为通道省份,输出大量人口。到2000年,新疆人口达1845万,增长2.8倍。甘肃移民在兵团发挥作用,开垦荒地,兴建水利。 历史看,新疆汉族移民从清代零星到民国加速,再到新中国大规模。六七十年代高峰期,净移入汉族约300万,主要军转和支边青年。甘肃人占比大,因为地理相邻,便于迁移。人口统计显示,1949年新疆汉族仅29万,到1985年增至数百万。甘肃移民定居后,促进民族交流。村社中,甘肃口音成为特征,几代传承。21世纪,这种文化连结仍存,许多人回甘肃探亲,或邀请亲友来疆。人口政策调整后,出生率下降,但早期移民影响持久。新疆城镇化率从50%升至63%,乡城流动持续。 甘肃与新疆地理相连,甘肃狭长形状像通道,连接中原与边疆。历史上,丝绸之路穿越甘肃,移民路径相同。六七十年代迁移潮改变新疆人口结构,原住民比例调整。少数民族人口从1953年起增长,但汉族迁入更快。喀什地区汉族大队在六七十年代常见,后期调整。整体上,移民带来经济活力,推动棉花种植和矿业开发。甘肃人适应本地气候,参与社区管理。人口普查数据反映变化,2020年新疆人口城镇化明显,早期移民后代多在城市就业。 负面事件中,白彦虎西逃后,部分追随者定居新疆,融入本地。但整体迁移正面贡献大,避免负面放大。盛世才试图在甘肃安置亲属,却未能成功,其家族1949年在兰州遇害。这不影响甘肃移民主流。人口流动有时引发矛盾,但两地人民联系紧密。甘肃移民在新疆扎根,几代口音不变,体现文化 persistence。统计显示,新疆人口密度每平方公里7.93人,绿洲区达234人,移民集中绿洲开发。 新疆人口政策注重平衡,少数民族生育率较高,汉族实行计划生育。七十年代中期,城市和兵团汉族开始控制生育,家庭孩子数从4-5降下来。八十年代推广到全疆。甘肃移民家庭适应政策,人口增长放缓。但早期多子家庭奠定基础。跨界民族如回族、东乡族从甘肃迁入,分布青海甘肃新疆。人口分布影响民族关系,促进融合。二十一世纪,两省区贸易频繁,移民后代参与。 甘肃人迁新疆的故事,口音几代不改,反映人口流动深远影响。你家有类似迁徙经历吗?欢迎留言分享家族故事,或讨论这种文化传承对当下的启发。