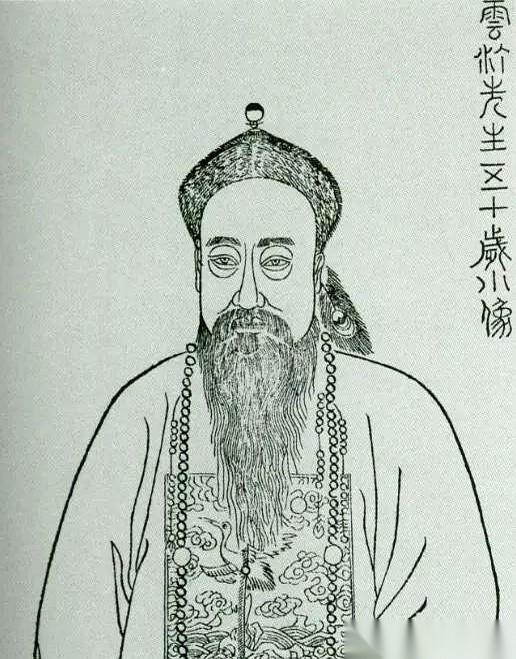

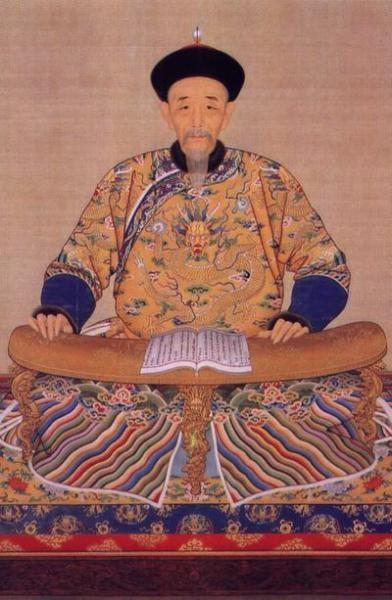

道光年间,权倾朝野的两江总督,最怕的不是皇帝,不是政敌。他最怕的,是自己死后,家产被亲戚、下属、甚至仆人,一口一口,吃干抹净。 在湖南安化小淹镇,陶澍墓前香火缭绕。 这座占地七个篮球场大小的清代大墓,三道石墙环抱,石人石马肃立,历经两百年风雨仍显威严。 当地老人说,每年此时总有村民自发前来祭扫,不为求福报,只为告诉后人。 真正的青史留名,不在权位高低,而在是否守得住“为民请命”四个字。 陶澍的人生剧本,堪称“寒门出贵子”的典范。 他的祖上是东晋名将陶侃,到他这一代却家徒四壁。 父亲白天种田、晚上教书,微薄收入勉强糊口。 陶澍八岁能作诗,乡邻称奇,可科举之路布满荆棘。 第一次进京赶考名落孙山,父亲只托人捎来一句话:“莫为浮云蔽白日,也须奋飞占高枝。” 1802年,陶澍高中进士,踏入翰林院。 别人觉得修史书清闲,他却借此博览群书,打下“经世致用”的根基。 后来外放四川任乡试主考官,他铁腕整治科场舞弊,寒门学子欢呼,权贵咬牙切齿。 弹劾奏折雪片般飞向京城,道光帝却力排众议:“陶澍此人,朕信得过!” 1825年,陶澍调任两江总督,统辖江苏、安徽、江西三省。 这片土地富庶却积弊丛生,漕运腐败尤为触目惊心。 千百年来,南方粮食经运河运抵京城,沿途官吏层层盘剥,运费竟比粮价还高。 陶澍一上任就甩出狠招,改河运为海运! 让粮船从上海出海直抵天津。 消息一出,满朝哗然。 运河边的船工、纤夫、税吏集体炸锅,骂他“断人生计”。 陶澍顶住压力,联合思想家魏源测算数据。 海运每石粮成本仅0.5两银,比河运省2两! 道光帝拍板后,首批海运漕粮顺利抵京,年省国库百万两白银。 这场改革撕开了晚清腐朽官僚体系的口子,史称“清代第一经济变革”。 漕运刚理顺,盐政乱象又摆在眼前。 官商勾结的“纲盐法”让百姓吃不起盐,陶澍再出奇招,推行“票盐法”,允许平民凭票贩盐。 盐价应声下跌,私盐贩子失业,盐商哭诉“断了财路”。 陶澍却说:“朝廷要的是税银,百姓要的是平价盐,中间商喝西北风与我何干?” 新政实施后,盐税反增三成,老百姓终于吃得起盐了。 陶澍位极人臣时,最头疼的不是皇帝猜忌,而是身后事。 他连丧三子,五十多岁才得独子陶桄,七岁时却突然夭折。 白发人送黑发人的剧痛中,他看着满堂亲戚虎视眈眈,忽然想起一个人左宗棠。 此时的左宗棠还是个落魄举人,三次会试不第,在老家教私塾为生。 陶澍却看出他“身无半亩,心忧天下”的格局。 两人彻夜长谈后,陶澍干了件让所有人瞠目的事。 将幼子陶桄过继给左宗棠为婿,把万贯家产和家族命运全盘托付。 左宗棠果然不负所托。 陶澍去世后,他变卖家产安置遗孀,亲自教陶桄读书习武。 十年后陶桄成年,左宗棠将账目明细和剩余家产如数奉还,连当年陪嫁的田契都未动分毫。 世人只知左宗棠抬棺出征收复新疆,却不知他年轻时这场“守诺之战”,才是真正奠定其人格高度的里程碑。 陶澍晚年病重时,道光帝特许他回乡养病。 临终前他叮嘱家人:“丧事从简,莫扰百姓。” 可皇帝舍不得,追赠太子太保衔,赐谥号“文毅”。 如今的陶澍墓,没有商业开发的喧嚣。 2018年修路工程险些破坏墓地,全村人联名上书,硬生生保住了这块“民心坐标”。 清明时节,常有游客指着墓碑问:“这么大官,怎么不留块‘皇恩浩荡’的碑文?” 守墓的老人总会笑着回答:“陶大人这辈子最烦虚头巴脑的东西,他修的路、改的盐法、护的百姓,就是最好的纪念碑。” 陶澍所处的道光年间,鸦片泛滥、吏治腐败、列强环伺。 他却像一柄利剑刺向积弊,海运打破漕运垄断,票盐法戳穿官商勾结,兴修水利惠及民生。 这些举措触动了无数既得利益者,却让老百姓得了实惠。 更难得的是他的清醒。 当同僚忙着搜刮民脂民膏时,他写下“要半文不值半文,莫道人无知者”的廉政格言。 当列强用坚船利炮叩开国门时,他支持魏源编纂《海国图志》,成为“睁眼看世界”的先行者。 如今再看陶澍墓前的香火,烧的是百姓对清官的怀念,敬的是知识分子的风骨。 他的一生印证了那句老话:“当官不为民做主,不如回家卖红薯。” 但在陶澍这里,连“卖红薯”都不愿,他要的是“为官一任,造福一方”的赤子之心。 真正的伟大,不在于权倾朝野,而在于敢为天下先的勇气。 主要信源:(澎湃新闻——陶澍:晚清湖南人才的“带头大哥” | 山水洲城记 红网——印心行、泽苍生,陶澍经世致用的“勤”与“律”丨家传·湖湘家风...)

![乾隆可是把雍正的心腹差不多搞了个遍[吃瓜]](http://image.uczzd.cn/525717137812146445.jpg?id=0)

评论列表