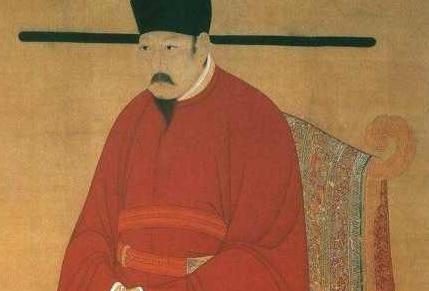

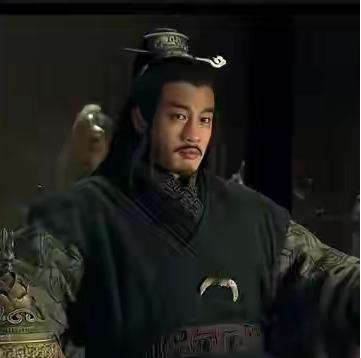

一天,赵匡胤和皇帝柴荣在御花园喝酒,柴荣盯着赵匡胤打量了一番,说道:“赵爱卿方脸大耳,实乃一副帝王之相啊,今后定有不凡的成就”。赵匡胤一听可吓得不轻。 青铜酒樽在石桌上磕出沉闷的声响,他猛地离席,锦袍下摆扫过阶前兰草,“噗通”一声跪在青砖上,额头几乎触地——那不是臣子对君王的寻常礼节,是将整个身家性命捧到对方面前的战栗。 柴荣的笑声穿过雕花廊柱,却没驱散空气中的寒意。“爱卿这是做什么?”他亲手去扶,指尖触到赵匡胤肩头时,对方身体的僵硬像块烧红后骤然冷却的铁。 这场看似君臣戏言的对话,真如柴荣笑声中那般轻松吗?五代十国的风,从来吹不散权力场的血腥气。 没人忘得了高平那场逆转战局的厮杀。北汉与契丹联军压境时,后周军阵脚动摇,是时任禁军将领的赵匡胤率两千铁骑撕开敌军防线,刀刃染血仍高呼“主危臣死”,硬生生将溃败的战局扳了回来。 那一战后,柴荣破格提拔他整顿禁军。赵匡胤裁汰老弱,招募精壮,更悄悄将“义社十兄弟”安插进各级将领岗位——京城的安危,渐渐成了他掌心的纹路。 柴荣看在眼里。这位立志“十年开拓天下,十年养百姓,十年致太平”的君主,比谁都清楚五代的规矩:谁掌禁军,谁就握着废立的钥匙。郭威黄旗加身的先例,不过是十年前的事。 试探接踵而至。寿州大捷后,举报信称赵匡胤私藏金宝三车。禁军都尉奉命开箱查验时,却见兵书《孙子》《六韬》堆满车厢,竹简间还夹着几卷《史记》。柴荣捏着书页的手指泛白,一个不爱财帛爱典籍的将领,志向怎会止于封侯? 南唐后主李璟遣密使赠金三千两,赵匡胤原封不动送入内库,奏章里写“臣为周将,不敢私受外邦一物”。忠诚的牌坊立得笔直,却让柴荣心中那杆秤愈发摇摆——是真忠诚,还是深谋远虑的伪装? 公元959年的秋风里,柴荣的龙体一日沉过一日。病榻上,他反复咀嚼那句流传民间的谶语:“点检作天子”。 殿前都点检张永德,郭威的女婿,本是柴荣最亲近的外戚,却因这谶语被连夜调离。可弥留之际,柴荣颤抖着在诏书上朱批,将这禁军最高统帅之位,亲手交给了赵匡胤。 他不是疯了,是没得选。七岁的柴宗训坐在龙椅上还够不着案几,朝堂上能镇住骄兵悍将的,唯有赵匡胤;只是他没算到,自己用十年心血浇灌的忠诚形象,最终会成为刺向幼主的最锋利的剑。 显德七年正月初一,边关急报如雪片:北汉与契丹再犯。七岁的小皇帝攥着太后的衣袖发抖,朝堂上一片慌乱,最终的决策是——命殿前都点检赵匡胤,率六万禁军出征。 大军行至陈桥驿,暮色已浓。营帐外突然响起喧哗,“主少国疑,我等拼死征战,谁记功劳?不如立点检为天子!”声浪越来越高,如潮水般拍打着中军大帐的帷幔。 当夜,赵光义与赵普带着数十名将领闯入帐中时,赵匡胤“醉卧”榻上,鼾声正浓。直到明黄的龙袍披上身,他才“惊醒”,推拒间已被将士们簇拥着跪在地上,山呼万岁的声浪,惊飞了驿道旁的寒鸦。 他最终“被迫”应允,却提了三个条件——不伤太后幼主,不扰百官,不掠百姓。这与其说是约束部众,不如说是为这场兵变披上一层温情的面纱。 大军折返开封,城门守将石守信、王审琦早已在城头等候——他们是赵匡胤的“义社十兄弟”,禁军的半壁江山,早已是他的囊中物。 正月初四,柴宗训的禅位诏书送到了崇元殿,七岁的孩子还不懂“禅让”二字意味着什么,只知道将玉玺交给那个曾教他射箭的赵将军。 宋朝的龙旗升起时,赵匡胤没有像前朝那样对柴氏赶尽杀绝。他赐柴家“丹书铁券”,许“柴氏子孙有罪,不得加刑,纵犯谋逆,止于狱中赐尽,不得连坐支属”,后周皇陵的香火,也由大宋礼部岁岁祭祀。 五代的血腥循环终被终结,只是这太平的开端,终究染着前朝幼主的泪痕——历史的吊诡之处正在于此,有些背叛,竟成了终结更多背叛的开始。