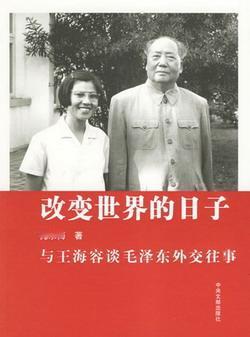

毛主席有一位鲜为人知的初恋“王十姑”,老人家晚年对王海荣说:“我们还拉过手哩!” 韶山土地冲楠竹圫的山岗上,苍松翠竹常年青翠,毛主席父母的合葬墓旁,有一座早已平复的坟丘。 鲜有人知,这里埋着的是他名义上的第一位妻子——罗氏,当地人也叫她罗一姑。 清末民初的韶山,宗族脉络盘根错节,婚姻大事从不是年轻人自己能做主的,全凭长辈一句话,亲上加亲更是被看作天大的好事。 罗氏的故事,就诞生在这样的时代风气里。 罗氏的祖母是毛主席祖父的堂姊妹,按辈分算,她是毛主席的表侄女,毛主席的父亲毛顺生打小就喜欢这个懂事的表侄女,看着她长大,便主动向罗家提了亲。 1907年,18岁的罗氏穿着红嫁衣嫁进毛家,彼时的毛主席才14岁,还是个没脱离长辈管束的少年。 他心里不认可这桩婚事,可在讲究孝道和宗族脸面的年代,只能默默应下。 婚后的罗氏倒真是个合格的媳妇,帮着婆婆料理家务,里里外外打理得井井有条,和弟媳王淑兰相处得像亲姐妹,给毛主席送茶送饭、洗衣浆裳也从不怠慢,公婆对这个儿媳满意得很。 可这段婚姻没能维持太久,1910年大年初二,21岁的罗氏染上细菌性痢疾,没能熬过去,撒手人寰。 那时候毛主席17岁,已经开始接触新思想,心思早就不在这桩包办婚姻上了。 后来修撰《韶山毛氏族谱》,因为罗氏没有子嗣,乡亲们特意把杨开慧生的毛岸龙过继到她名下,算是给了这位早逝的女子一点慰藉。 1936年毛主席跟斯诺回忆起这段往事,说: “我16岁的时候,父母给我娶了一个20岁的女子,可是我从来没有和她一起生活过——而且后来也一直没有。我不认为她是我的妻子,当时也几乎没有想到过她。” 可他心里不是真的没惦记,解放后罗氏的胞兄罗石泉写信想来北京,毛主席痛快地答应了。 要知道那时候不少亲属想进京都没被允许,这份破例,或许藏着对这位名义上妻子的一丝歉疚。 比这桩包办婚姻更让后人唏嘘的,是毛主席少年时那段没能说出口的情愫。 女主角叫王十姑,连个正经名字都没留下,只因为在家族里排行第十,大家就这么叫她。 她是毛主席的两姨表姐,毛主席的母亲文七妹和她的母亲文六妹是亲姐妹。 两人从小就在外婆家一起长大,摸鱼捉虾、放牛割草都黏在一起,是实打实的青梅竹马。 随着年纪渐长,彼此心里都有了好感,两家也默认了这门亲事,就等着挑个好日子定下来。 可谁也没料到,算命先生一掐算,说两人八字不合。 在那个年代,表亲通婚本就有争议,八字不合更是天大的忌讳,这桩婚事就这么被硬生生搅黄了。 王家很快给王十姑另寻了人家,是本县一个姓赵的男子,没过多久就嫁了过去。 可惜这段婚姻也没能给她带来幸福,婚后没多长时间,王十姑就病逝了,连个孩子都没留下,只留下一座孤坟,在风里雨里长着衰草。 20世纪50年代,毛主席问在外交部工作的王海容:“那个王十姑——怎么样了?”王海容从没听过这个名字,只能摇摇头。 回家后赶紧问奶奶肖老太太,也就是王季范先生的夫人,毛主席一直叫她九嫂。 奶奶这才把王十姑的故事讲给她听,还叮嘱她别乱讲。 王海容把王十姑早已去世的消息告诉毛主席时,这位历经风雨的伟人,轻轻叹了口气。 后来他不止一次跟王海容提起这位初恋,语气里满是怀念:“她是好人。人很白,性格很好,手很细——我们还拉过手哩!” 说这话的时候,他眼里的神色,像极了怀念少年时光的普通人。 这两段往事,藏着一个时代的影子。 罗氏的婚姻,是旧中国宗族利益和传统规矩搭起来的架子,长辈觉得合适,就把两个年轻人的命运绑在一起,完全没问过他们愿不愿意。 毛主席不认可这桩婚姻,是年轻人对“自己的命运自己做主”的渴望。 而王十姑的故事,更像是封建习俗对人性的碾压。 两个情投意合的年轻人,就因为一句“八字不合”,连争取的机会都没有。 毛主席晚年还能清晰记得王十姑“人很白、手很细”,还能想起两人拉过手的细节,足以说明这段青梅竹马的感情有多真挚。 时代的车轮滚滚向前,那些束缚人的规矩早被碾碎,可留在岁月里的情感印记从未褪色。 毛主席是伟人,可他也曾是被包办婚姻裹挟的少年,也曾是为初恋遗憾的青年,这些普通人的情感,让他的形象更鲜活、更真实。 【评论区聊聊】你怎么看待那个年代的包办婚姻和情感遗憾?如果王十姑和毛主席能冲破阻碍,结局会不一样吗? (信源:王十姑:毛泽东少年时代的美好回忆——人民网)