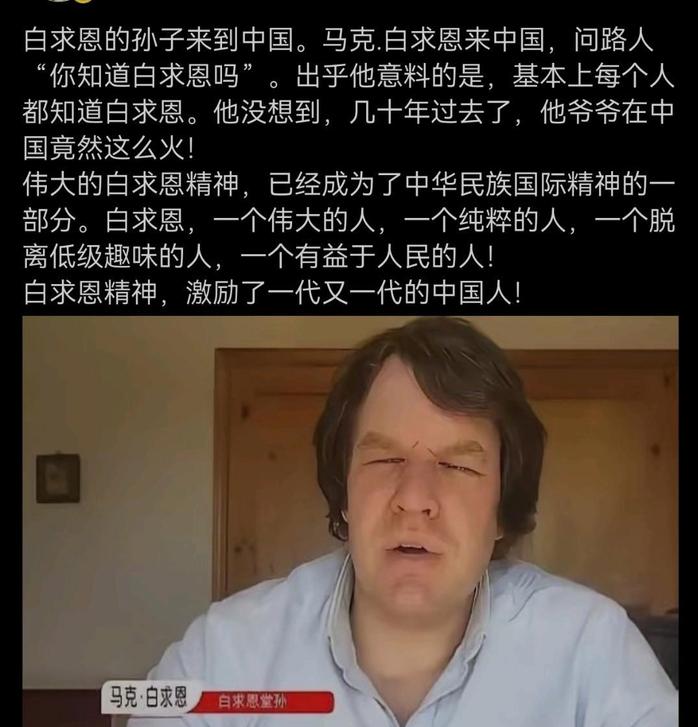

2015年,白求恩的孙子马克·白求恩来到中国后,他不确定中国人还记不记得自己的爷爷,可当他说出自己的身份后,每个听到的人都脱口而出:“你爷爷当年救了我们好多人的命,是我们中国人的大恩人!” 夏日的午后,村头老槐树的影子拉得老长,一阵汽车引擎声打破了宁静,一辆深色轿车慢悠悠驶进村子,车轮碾过村口的石板路,发出“咯噔咯噔”的声响。 老人们停下手里的蒲扇,探着脖子往村口望,有人眯着眼睛嘟囔:“这是啥人啊,咋开到咱村来了?” 几个孩子扔下洋画,呼啦啦围了上去,车门打开,下来个高鼻梁、黄头发的外国人,脸上带着点紧张,又透着股兴奋。 会一点英语的村长跑过来,他磕磕绊绊的和这个外国人交流。 外国人眼睛一亮,连连点头,用不太流利的中文说:“我是马克·白求恩,我爷爷……战斗过的地方。” 这话一出口,人群里“嗡”地一声。 老人们猛地站起来,拐杖往地上一顿:“你是白求恩大夫的孙子?”马克赶紧点头,孩子们像发现了新大陆,围着他七嘴八舌地问。 有小孩子挤到最前面:“你见过白求恩爷爷吗?他真的像课本里写的那样厉害吗?” 马克蹲下来,笑着摇头,手指摩挲着手里的照片:“我没见过爷爷,但我从小听他的故事长大。”孩子们听得入了迷,连手里的洋画都忘了捡。 马克跟着村民在村里转悠,脚步放得很慢。 他摸了摸村西头那棵老槐树,村民说当年白求恩就在这树下给伤员包扎的故事。 马克听得很认真,时不时掏出小本子记着,遇到听不懂的方言,就让孩子们当翻译,走到村小学门口,有一个小孩拉着他的手往里拽:“我带你看个好东西。” 教室墙上挂着一排英雄画像,白求恩大夫的照片就在中间,穿着军装,眼神亮得很。 马克一看见照片,脚步就顿住了,刚才还笑着的脸慢慢沉了下来,手指轻轻贴在照片边缘,指节都在发紧。 这时候李奶奶拄着拐杖过来了,她颤巍巍地拉住马克的手,皱纹里都带着激动:“孩子,你爷爷是大恩人啊,当年救了我们好多人的命!” 马克的眼睛红了,他握紧李奶奶的手,声音有点哽咽:“奶奶,我知道,爷爷做的一切都是伟大的。我来这里就是想感受爷爷的精神。” 阳光从窗户照进来,落在照片上,也落在马克的脸上,大家忽然觉得,课本里那个遥远的英雄,好像一下子站在了我们身边。 太阳往西边斜了点,马克要走了,上车前,他对着村子深深鞠了一躬,又回头看了眼教室墙上的照片,说:“我还会再来的,这里就像我的第二个故多。” 汽车驶远了,村民还站在村口望着。 马克的这次来访,从来不是一次简单的寻根之旅,而是一场精神的对话。 他带着祖父的故事而来,又带着中国百姓的铭记而归,这双向的奔赴,恰恰说明真正的精神从不会被时间冲淡。 中国人记着白求恩,从来不是因为他是个“外国英雄”,而是因为在民族最危难的时候,他放下了优渥的生活,带着药箱和信仰而来,把每个中国伤员都当成自己的亲人。 他创建模范医院,把医疗技术教给中国医生,留下的不仅是救死扶伤的医术,更是一种“毫不利己”的信念。 这种信念怎么传下来的?不是靠石碑刻字,是靠李奶奶这样的老人,把当年的故事讲给孙子听;是靠课本里的文章,让每个孩子都知道有这么个外国大夫。 真正的丰碑,从来不在石碑上,在人心窝里。 白求恩离开我们这么多年,可只要有人还记得他雪地里的脚步,还记得他手术台前的身影,他的精神就一直活着。 这种跨越国界的善意和奉献,从来都是人类最珍贵的财富。 你记忆里,长辈给你讲过哪些跨越国界的温暖故事? 【评论区聊聊】你还记得,是在什么时候第一次听到白求恩大夫的故事吗?你心里有何感受? (信源:《白求恩孙子的中国之旅》)

评论列表