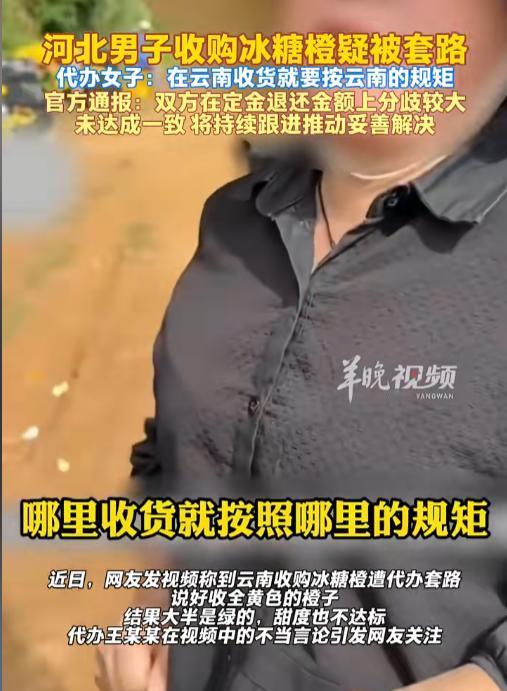

女子凭一己之力把果农干翻!11月20日报道,云南,男子收购冰糖橙,和女子说好要全黄的,可第二天到果园发现大半都是绿的,男子避免果农损失,称会收走摘下来的,其他不要了,但要女子把多余的空箱钱退了,女子不愿意,说他们那里果有点黄就是熟的了,男子来到他们地方就要按照他们的规矩来,要求男子懂得入乡随俗。 “哪里收货就按照哪里的规矩!难道我在云南,我要按照他河北的规矩办事吗?入乡随俗你懂不懂啊!” 河北做水果电商的李先生,信心满满跑了三千多公里,开车直奔云南,就是为了给客户挑一批“树熟、金黄、糖度13以上”的冰糖橙。 提前签了合同、付了5000元定金,还自己掏钱买了560个空筐,想着拉完就走,顺利返程,谁想到,真到了果园,人傻眼了:满地都是青得发亮的橙子,和微信里看到的黄果根本不是一回事。 李先生做的是线上零售,客户对品质要求高,他就托朋友联系到当地做代办的王大姐,王大姐发来的视频里,不光果子黄亮、挂满枝头,现场测糖仪一测,就是12-13度。 她还拍胸脯保证:“我们这边都是黄果收,青的绝对不摘。”旁边摘果工人也在附和,话说得把人稳稳安在心里。 李先生觉得靠谱,两人签了合同,写得清清楚楚,“全黄、糖度13以上”,连口说无凭都不用担心,钱付了,空筐订了,就等采收。 采果当天原本说好七点走,结果王大姐一拖再拖,磨到九点才愿意上山,刚进果园,李先生脑袋“嗡”一下:一百多筐橙子摆在眼前,七成都青得发亮,最多带点浅黄晕,糖度一测也就11多,根本达不到约定标准。 抬头一看,树上果都被摘光了,可不是什么“摘黄留绿”,而是“黄绿全摘”。 李先生憋着火找王大姐沟通,没想到人直接翻脸:“我们云南就是这规矩,你不了解就别来。果子有点黄就是熟了。”说得理直气壮。 李先生怕果农白忙活,也不想一闹就撕破脸,先退一步:“这样,我按定金金额挑一部分走,没用到的空筐钱你退给我,剩下的果你们自己处理。” 本以为算是体面收场,没料到王大姐一句话堵上来:“合同签了就得全收,来了就得按我们规矩,入乡随俗懂吗?” 这把李先生气得够呛:“尊重地方习惯是一回事,你当初保证的黄果呢?约定还能说变就变?”双方吵得不可开交,只能报警。 村委会和民警赶来调解,可王大姐态度死硬,寸步不让,更离谱的是,现场居然有人补一句:“褚橙要出国,不用别人来宣传。”这话传出去,被网友骂“听着就像地方保护”,现场矛盾彻底被放大。 行内人都懂,哀牢山确实有“带青采收、库内后熟”的做法,但那只适合长期合作、走冷库大批量的大买家,而且合同里要写明白。 李先生是网零电商,要的是树熟黄果,客户收到马上吃,不同渠道自然不同要求。 更关键,合同白纸黑字写着标准,代办说再多“地方规矩”,也不能顶替合同生效。 最终调解没谈成,李先生空车往回开,交通费、定金加空筐钱就这么砸水里。 他说不是舍不得钱,就是气憋得没地方出,现在已经准备起诉,也想提醒后来者,外地来收果,一定写明标准,关键条款不能只是嘴上说说。 这事上了热搜,网友吵翻了,有骂代办“拿地方规矩当幌子,实际上就是搞欺诈”的,也有人替整个产区担心,“一粒老鼠屎,坏了一锅汤”,还有人说得直接,做生意最看合同,事先说好的不能中途变脸。 当地部门很快发声,确认代办王某某言辞激烈、方式欠妥,造成不良影响,已经成立调处专班,开通专门绿色通道处理合同纠纷,希望尽快解决问题。 说到底,外地客商跑几千公里来收果,是给当地带生意、带长期市场,种果赚钱不容易,代办赚钱也不容易,可不管“地方习惯”还是“行业传统”,都得放在诚信和契约精神前面。 少数人不守规矩,不只是坑了一个李先生,更可能让整个产区好不容易打出来的口碑受损。 这事算是敲响了警钟:果子好是事实,品牌也积累多年,但市场已经不是“我说什么就是什么”的时代了。 做生意靠互信,挣钱靠长期, 一旦砸了名声,再想捡回来,可就难多了。 对此你怎么看? 信源:江西旅游广播