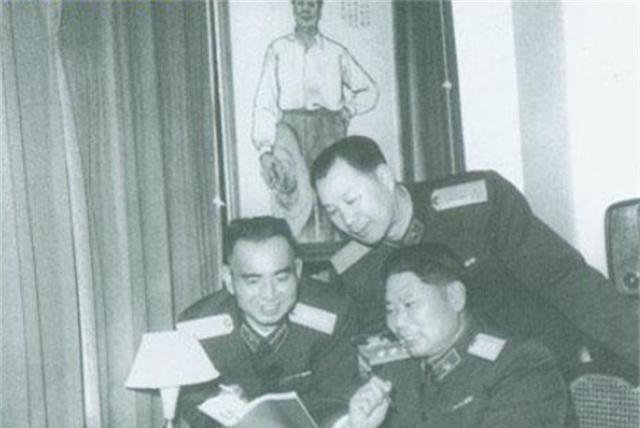

毛主席急问“杨勇到哪了?”:抗美援朝最后一战定乾坤 1953年4月,杨勇终于踏上朝鲜土地,这位“三杨”中最后赴朝的将领,满心都是痛击敌人的期待。 可刚到前线他就发现,停战谈判已接近尾声,多数协议都已敲定,就等最终落实细节。 满心壮志的他只能暗自感慨,难道这趟朝鲜之行真要无功而返。 谁也没料到,一个人的跳梁小丑行径,竟让他迎来了大展身手的机会。 杨勇对朝鲜战场的向往早已有之,1950年6月朝军攻克汉城时,他正在贵州任职,得知志愿军跨过鸭绿江的消息,立刻写信给中央请求参战。 中央当时对他有其他安排,他的请缨没能得到批准。 1951年起,他先后担任两所高级步校的领导职务,专注于培养军事人才,推进军队正规化建设。 这段经历看似与战场无关,却为他日后指挥大兵团作战积累了宝贵经验。 1953年4月,接替因病回国的杨成武担任20兵团司令员,杨勇终于圆了赴朝参战的梦。 毛主席此前还幽默地说,再送一个“羊”去朝鲜,美国鬼子就能彻底认输。 可现实却给了他一记闷棍,美军在领教志愿军威力后,早已无心恋战,只想尽快停战减少损失。 看着即将到来的和平,杨勇心里满是失落,觉得没捞到和美国鬼子正面交锋的机会。 就在杨勇以为要“白跑一趟”时,李承晚却不甘心就此落幕。 这位南朝鲜领导人很清楚,一旦停战,他的政治生命也就走到了尽头,于是开始各种花式作妖。 他不仅叫嚣要单独打下去,还要打到鸭绿江,甚至威胁美国,如果不配合就把所有盟国轰走。 6月8日战俘协议达成后,他不让南朝鲜代表签字,后来更是指使伪军劫持了两万七千多名中朝战俘。 战俘问题是停战谈判的关键,李承晚的所作所为,让谈了两年的停战协议无法顺利签字。 彭德怀和金日成联名质问克拉克,美国到底能不能管住自己的盟友。 毛主席收到消息后勃然大怒,当即询问彭德怀,杨勇兵团到哪了。 这一问,也注定了李承晚要为自己的狂妄付出代价。 面对李承晚的挑衅,毛主席决定大打一场,彻底打服对手。 相持阶段志愿军常用的“零敲牛皮糖”战术显然不够,必须集中兵力发起猛攻。 杨勇最初计划调动三个军参战,在杨得志支持下又增至五个军,这个决定引发了不少争议。 许世友等将领根据以往经验提醒他慎重,还有人觉得他初到朝鲜就调这么多部队,是想出风头。 关键时刻彭老总力挺杨勇,认为只有在军事上彻底打服李承晚,才能确保停战顺利推进,也能为半岛未来和平奠定基础。 随后彭老总致电毛主席,建议歼灭南朝鲜军一万五千人,毛主席很快回电同意,并指示推迟停战签字。 1953年7月13日晚10点,杨勇一声令下,志愿军1100多门火炮同时开火,1900多吨炮弹倾泻在南朝鲜军阵地上。 这是志愿军参战以来打得“最富裕”的一仗,炮火照亮了夜空,敌军工事被炸得稀碎。 志司特意组织了李天佑、杜义德等高级将领到20兵团观摩,见证这场关键战役。 炮火延伸后,20兵团的三大突击集团奋勇向前,对南朝鲜军长达25公里的防线发起猛攻。 仅仅一小时,南朝鲜军防线就土崩瓦解。 杨育才带领13名侦察兵伪装成美军顾问和南朝鲜军,凭借缴获的口令突破岗哨,成功端掉了号称“王牌”的白虎团团部,缴获的团旗后来被送进北京军博展览。 这场金城反击战,志愿军进展神速,不到24小时就向南突进了9.5公里,把南朝鲜军防线向北突出的部分彻底拉平。 最终战役歼灭南朝鲜军五万多人,俘虏两千八百多人,是预定目标的五倍。 此战还击落敌机八十多架,缴获一架,击毁坦克三十四辆,军车两百三十多辆,火炮两百四十多门,各类武器弹药不计其数。 南朝鲜军后来把这场战役比作二战中的柏林战役,杨勇的名字也传遍了美军阵营。 被打得毫无还手之力的李承晚终于老实了,虽然嘴上还不肯服软,但再也不敢阻挠停战。 美国人也赶紧同意了中朝方提出的军事分界线方案,生怕战事继续扩大。 1953年7月27日上午,朝鲜停战协议在板门店正式签署,整个过程只用了十分钟。 李承晚拒绝签字,但所有人都清楚,他根本没有决定停战与否的资格。 1955年,杨勇接替杨得志担任志愿军司令员,继续在朝鲜履行使命,出色完成了对敌震慑任务,捍卫了半岛和平。 1958年,他又率部全建制撤军,用实际行动践行和平承诺。 如今朝鲜停战已过去七十余年,我们不该忘记杨勇将军,不该忘记那些在金城反击战中牺牲的志愿军勇士。 他们用鲜血和牺牲换来了停战协议的顺利签署,为半岛和平奠定了基础。 金城反击战不仅是抗美援朝的最后一战,更是“以打促谈”的经典范例。 它告诉我们,和平从来不是靠妥协换来的,只有自身足够强大,才能让对手不敢轻举妄动,这或许就是那段历史留给我们最珍贵的启示。