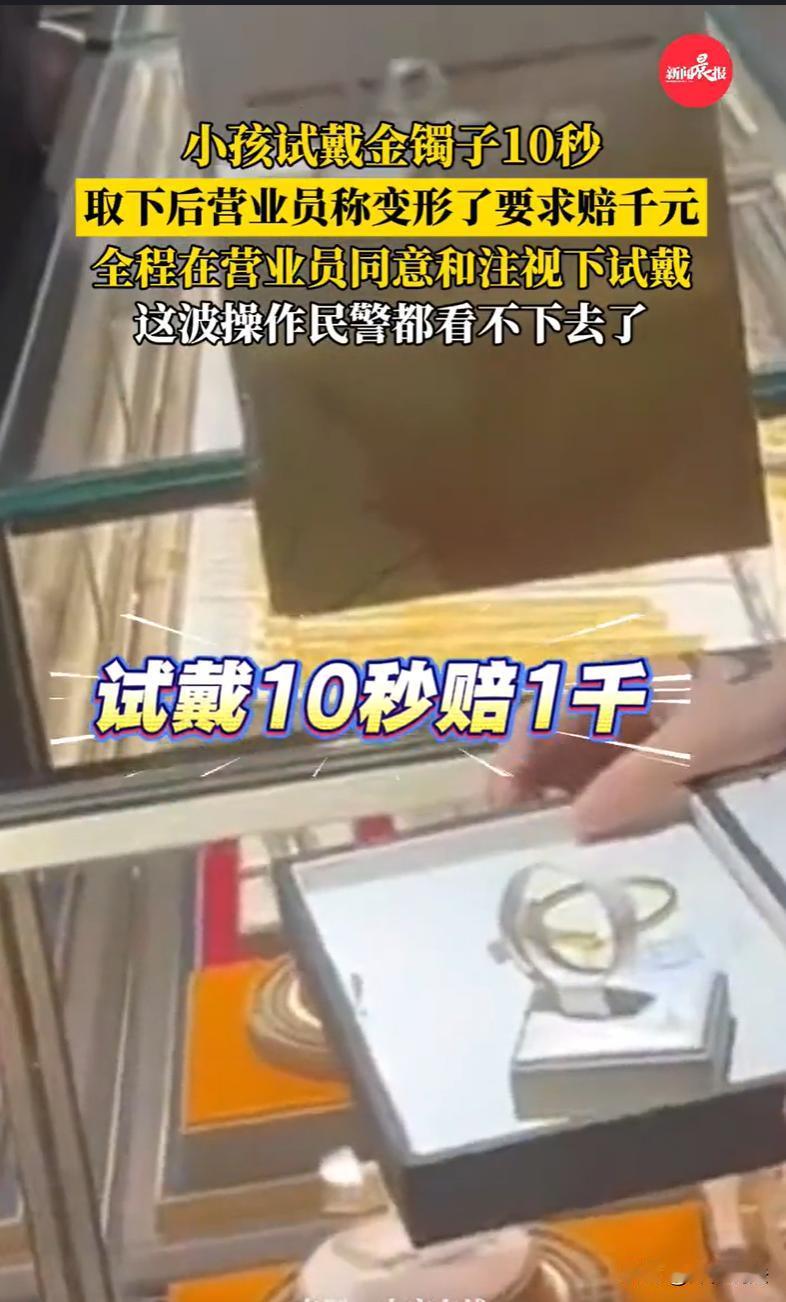

四川成都,一女子带着孩子走进金店,目光被一款儿童推拉式金镯吸引,在营业员微笑注视下,她轻轻为孩子试戴,手镯明显偏大,刚接触手腕便取下,全程不过十秒。就在她们准备离开时,营业员突然举起手镯,指着微微松动的推拉环节,语气坚决:“这个变形了,必须赔偿1000元。”母亲愣在原地,她记得试戴时几乎没使力。争执中,店方坚持这是“不能试戴的特殊款式”,尽管柜台没有任何提示。报警后,帽子叔叔态度让人解气,但结果不尽人意。 2025年11月,李女士(化名)带着孩子小芳(化名)来商场闲逛,小芳活泼好动,对闪闪发光的东西格外好奇。 路过某黄金店时,小芳被橱窗里一个精致的黄金手镯吸引住了,那是一个儿童推拉款手镯,设计小巧,看起来很适合孩子佩戴。 李女士心想,正好可以看看是否适合买给小芳当生日礼物,便牵着女儿走进了店里。 一位营业员微笑着迎上来,询问是否需要帮助,李女士指了指那个儿童金镯,营业员便从柜台取出,放在展示盘上。 李女士注意到,营业员全程站在旁边,目光紧盯着手镯,似乎很在意它的安全。 小芳兴奋地伸出手,营业员没有阻止,李女士便帮孩子试戴,手镯是推拉式设计,可以调节大小,但李女士觉得它有点大,甚至没怎么碰到孩子的皮肤。 整个过程不超过10秒,小芳刚戴上,李女士就取了下来,放回原处。 就在这时,意外发生了。 营业员拿起手镯,仔细检查后,脸色一变,说:“这个手镯变形了,你们得赔偿1000元!” 李女士愣住了,她根本没注意到任何变化,手镯看起来和之前一样。她解释说,试戴时间很短,孩子也没用力,怎么可能变形? 但营业员坚持说手镯的推拉部位被扯开了,必须赔偿,否则不让她们离开店铺。 李女士感到一阵压力,周围其他顾客也投来好奇的目光。她试图理论,但营业员态度强硬,声称这是店里的规矩。 无奈之下,李女士选择了报警。 不久后,帽子叔叔赶到现场,听了双方的陈述,帽子叔叔先检查了手镯,然后对营业员说:“这手镯放在这不是让人试戴的吗?如果不让试戴,你们应该提前告知啊。” 营业员却反驳说,这个手镯是儿童推拉款,不能试戴,顾客是自行拿起并扯变形的。 帽子叔叔质疑道:“如果真这么脆弱,那你们为什么不贴提示?而且试戴才10秒,怎么就能确定是顾客弄坏的?” 营业员坚持要求赔偿,称黄金是贵重物品,任何变形都需要赔偿工费。 李女士觉得委屈,她只是正常试戴,营业员当时也没阻止,现在却要她承担全责。 经过一番争论,李女士最终支付了100元作为修复费,这才得以离开。 那么,从法律角度,这件事如何评价呢? 1、李女士在营业员注视下的试戴行为,是正当的消费者体验,还是构成对商品的不当处置? 《消费者权益保护法》第八条规定,消费者享有知悉其购买、使用的商品或者接受的服务的真实情况的权利。 黄金手镯作为一件商品,其佩戴感受、尺寸大小、款式效果是消费者决定是否购买的关键信息,允许顾客试戴,是经营者履行保障消费者知情权义务的直接体现。 在本案中,营业员取出商品并置于展示盘上,且在全程注视下未对试戴行为提出任何异议,这一系列行为足以让顾客李女士合理相信,试戴是被允许的、符合交易习惯的正当行为。 商家事后辩称该手镯为“儿童推拉款,不能试戴”,这是一种单方设定的、限制消费者主要权利的规定。 《消费者权益保护法》第二十六条规定,经营者在经营活动中使用格式条款的,应当以显著方式提请消费者注意…… 具体到本案,商家既未在显著位置设置提示,也未在顾客试戴前进行口头告知,因此,这一“内部规定”对消费者不产生法律约束力。 所以,李女士的试戴行为合法合规,不构成过错。 2、手镯是否存在变形?该变形是否由顾客的试戴行为直接造成?举证责任应由谁承担? 《民事诉讼法》第六十七条第一款规定,当事人对自己提出的主张,有责任提供证据。 在民事诉讼中,遵循“谁主张,谁举证”的基本原则。 商家主张“手镯被扯变形”,并要求赔偿,那么商家就必须承担举证责任,其需要证明: 其一,试戴前,手镯处于完好状态。 其二,试戴后,手镯出现了明确的、非正常的变形。 其三,该变形是由顾客“擅自扯开”或不当用力导致的,而非商品本身设计或材质特性所致的正常风险。 从报道看,商家未能提供有效的证据,而顾客李女士试戴过程仅约10秒,且李女士强调“手镯太大,甚至都没怎么碰到孩子的皮肤”,这一描述如果属实,则严重削弱了商家关于顾客“用力扯开”的主张的合理性。 所以,商家未能完成其举证责任,其关于损害由顾客李女士过错造成的的主张,事实依据不足,在法律上,其索赔请求难以得到支持。 对此,您怎么看?

评论列表