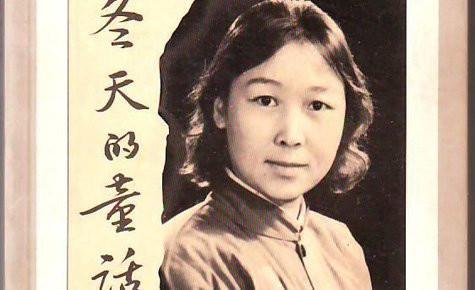

1981年,作家黄宗英说:“都到了八十年代,我们为什么还容不下一个遇罗锦?” 1980年的北京街头,刚从北大荒、陕北等地返城的知青们忙着重新适应城市生活,基层法院的门口却排起了少见的长队——全是来办离婚的。 那时候离婚可不是件小事,街坊四邻戳脊梁骨,单位里还要受批评,大家心里都觉得,婚姻就是搭伙过日子,哪能说散就散? 就在这股离婚潮里,一个叫遇罗锦的女人把丈夫蔡钟培告上了法庭,这事儿后来闹得全国都知道,连最高法都关注过。 遇罗锦这名字,一开始就带着点特殊色彩。 她哥是遇罗克,1960年代写过《出身论》,敢跟“老子英雄儿好汉”的血统论叫板,后来被平反成了思想先驱。 她自己的日子也没顺过,父母1957年被打成右派,她考上工艺美术学校的文凭没派上用场,反倒因为日记里几句牢骚被定成“思想反动”,劳教了三年。 1978年她回北京的时候,没户口没工作没地方住,日子过得紧巴巴,经人介绍认识了蔡钟培,对方是工厂工人,有间小房子,孩子跟着奶奶过,看着老实可靠。 两人各有各的盘算,蔡钟培觉得她是知识分子,能干还不想要孩子;遇罗锦图的是那间能落脚的房子,还有蔡钟培能帮她办户口。 没多少感情基础,俩人就领了证。 婚后两年,蔡钟培确实帮了她不少忙,户口迁了,工作找了,连她哥遇罗克的平反手续都是蔡钟培跑前跑后办的。 在外人眼里,这日子该过稳了,可遇罗锦心里越来越别扭。 有回俩人去香山玩,她看着满山的树和安静的风景,正想感慨几句,蔡钟培突然冒出来一句:“昨天菜市场有处理黄花鱼,两毛五一斤,早知道该去排队。” 这话让她心里凉了半截——俩人根本不在一个频道上,除了吃饭睡觉,连话都说不到一块儿去。 1980年5月16日,她带着写好的诉状去了朝阳区法院,就说要离婚,理由很简单:没共同语言。 蔡钟培听完就炸了,觉得自己掏心掏肺帮她,现在她日子过好了就想踹人,这不是忘恩负义吗? 他跟法院说:俩人婚后一起办了三件大事,怎么能说没共同语言? 这案子一开庭就没按常理走,1980年9月,朝阳法院一审就判离了:俩人草率结婚,没建立起夫妻感情,在一起就是互相折磨。 蔡钟培不服,直接上诉到北京中院,没想到中院真把案子打了回去,说一审认定的事实不对。 这一发回重审,事儿就闹大了,蔡钟培气不过,给《新观察》《民主与法制》这些大杂志写信,说要让大家评评理。 杂志社真就开了专栏讨论,南方北方的读者来信堆成了山。 有人骂遇罗锦是“现代陈世美”,用婚姻当跳板;也有人说她做得对,没感情的婚姻本来就该散。 连承办案子的法官党春源都忍不住,在报纸上写文章说自己为什么判离,还引了恩格斯的话,说有爱情的婚姻才道德。 这话一出,更热闹了,支持的反对的吵得不可开交。 这时候遇罗锦的一篇文章又添了把火。 1980年《当代》杂志发了她写的《一个冬天的童话》,里面把自己两次婚姻的事儿都写了: 第一次为了在北大荒落户跟人结婚,新婚之夜受了委屈,后来遇到个像哥哥的人动了心,结果对方没敢娶;第二次跟蔡钟培的婚姻,也写得明明白白。 这文章后来还翻译成好几种外文传到国外,1981年评作协奖的时候没评上,作家黄宗英在领奖台上说: “三十年代大家都能支持上官云珠,八十年代怎么就容不下一个遇罗锦?”说着就要把自己的奖品笔送给遇罗锦。 吵来吵去,最后还是调解离了婚,可法院后来在总结里说,是遇罗锦自己条件好了,又见了别人,才想离婚的。 这话其实是给当时的舆论找了个台阶,也让这个案子成了个标志性事件。 那时候1980年新婚姻法刚颁布,里面写着“感情确已破裂,调解无效就准予离婚”,遇罗锦这案子正好成了第一个照着这条判的典型。 山西有个小城,不少男的拿着登着这案子的杂志去法院,说自己跟媳妇没感情,也要离婚,可见这案子影响多大。 现在回头看,遇罗锦这事儿根本不是简单的“忘恩负义”或者“追求爱情”。 那时候的人结婚,大多是为了生存,为了户口,为了搭个伴儿活下去,爱情是奢侈品。 遇罗锦敢站出来说“没感情就不凑合”,等于是给所有人提了个醒:婚姻不只是过日子,还得有精神上的合拍。 法院的一波三折也能看出来,法律想往前走,可老辈的观念跟不上,只能一点点磨合。 遇罗锦自己后来又结了两次婚,最后跟一个德国人过着安稳日子,也算求仁得仁。 遇罗锦当年挨的骂,放在今天看,不过是普通人对婚姻自由的基本诉求。 时代往前走,就是靠这样一个个敢打破规矩的人,把“不可能”变成“习以为常”。 【评论区聊聊】要是换作你,会为了生存凑活过一辈子吗? (信源:遇罗锦离婚嫌对方文化低 在道义上被判“死刑”——中新网)