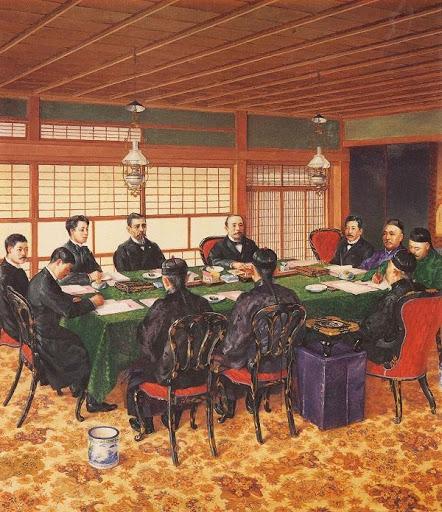

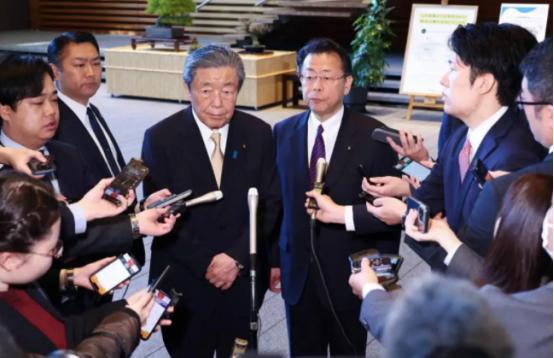

谁能想到,一场跨国外交会面,最后竟成了日本舆论场的"大型丢人现场"。 日本外务省这名官员千里迢迢奔赴中国,本想搞点外交动作,结果全程没见到想见的关键人物,只跟中国外交部亚洲司司长谈了一场。可就是这场会面,让他在日本国内彻底翻了车。 日本媒体盯着视频里的画面死咬不放,说他全程姿态卑微,被中方司长当面训斥,完全没了外交对等的体面,连日本特有的敬语体系都没撑住,活脱脱一副下属听训的模样,骂他丢了日本的外交自尊和基本礼仪。 但有意思的是,这些义愤填膺的日本评论者,偏偏对另一张图(图3)选择性失明。那张图记录着日本在历史上对外侵略、对他国人民肆意践踏尊严,见证着他们当年毫无外交礼仪可言、只有强权霸凌的过往。 这事儿在日本国内瞬间炸开了锅。各大媒体和评论员们仿佛集体化身成了礼仪大师和肢体语言分析专家,对着那段会议视频逐帧分析。 他们指出,这位官员在会谈中身体前倾的角度过于谦卑,记录笔记的动作显得过于急切,甚至在眼神交流上都透露出一种“弱势感”。 在他们看来,这不仅仅是一次简单的外交会晤,更是一场关乎国家颜面的表演。而这位官员,显然没有演好“代表日本”这个角色,他没能展现出日本作为一个经济强国应有的“气场”。 这种对“对等”的执着,对姿态的苛责,迅速演变成一场针对官员个人的网络审判,仿佛他一个人的坐姿,就动摇了整个国家的根基。 但有意思的是,这些义愤填膺的日本评论者,偏偏对另一张图(图3)选择性失明。那张图记录着日本在历史上对外侵略、对他国人民肆意践踏尊严,见证着他们当年毫无外交礼仪可言、只有强权霸凌的过往。 当今天的人们为一场会谈中谁坐得更直、谁更有“尊严”而争论不休时,似乎很少有人愿意翻开历史的另一页。 在那页纸上,所谓的“外交”是用刺刀和炮舰来书写的,所谓的“礼仪”是建立在单方面的屈服和征服之上的。那时的日本外交官,在别国的土地上何曾需要考虑“对等”?他们带来的不是谈判桌,而是战书和屈辱的条约。 这种强烈的对比,不禁让人思考一个更深层次的问题。一个国家的外交尊严,其根基究竟是什么?是建立在每一次会谈中针锋相对的姿态,每一次言语交锋的胜利上吗? 还是说,真正的尊严,来源于对历史的正视,来源于对过去错误的深刻反省,来源于用平等和尊重的姿态去与世界交往? 当一部分日本民众为了一次想象中的“卑微”而感到愤怒时,他们是否意识到,这种对“面子”的过度敏感,恰恰可能源于对历史“里子”的刻意回避。越是想忘记过去的不堪,就越是在意当下的每一个细节是否完美无瑕。 这场舆论风波,就像一面镜子,照出了日本社会一种复杂而矛盾的心态。一方面,他们极度渴望在当今国际舞台上被平等对待,被尊重为一个正常的大国; 另一方面,他们又难以坦然面对那段曾将别国踩在脚下的历史,无法彻底与那个奉行霸权主义的过去割裂。 于是,这种内心的矛盾就投射到了现实的外交事件上。一次看似普通的官员会晤,被赋予了太多象征意义,承载了太多集体情绪。官员的一个不经意的动作,都可能触动那根敏感而脆弱的神经。 或许,真正让日本舆论感到“丢人”的,并非那位官员在会谈中的具体表现,而是一种深植于心的不安。他们害怕被轻视,害怕被当作“二流国家”,这种害怕让他们对任何可能被解读为“软弱”的信号都反应过度。 然而,一个国家真正的强大,并非体现在从不低头,而是懂得何时应该低头反思。 如果连正视自己历史的勇气都没有,那么无论在谈判桌上表现得多么强势,那种所谓的“尊严”也终究只是沙上建塔,看起来华丽,实则一推就倒。一个无法与历史和解的民族,又如何能真正赢得世界的尊重呢?