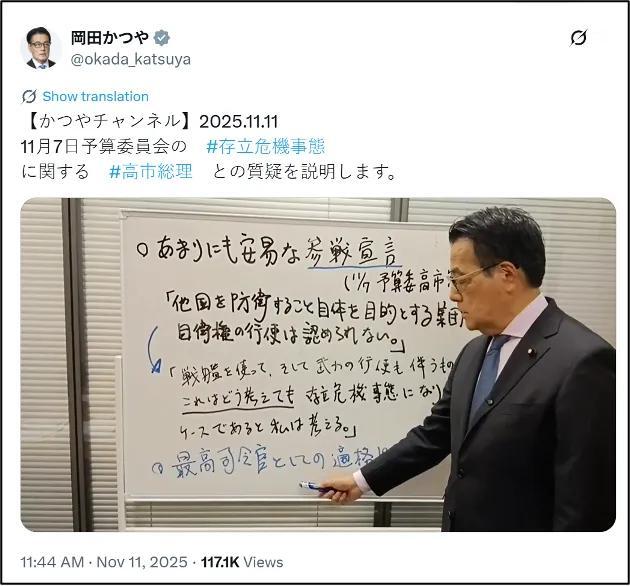

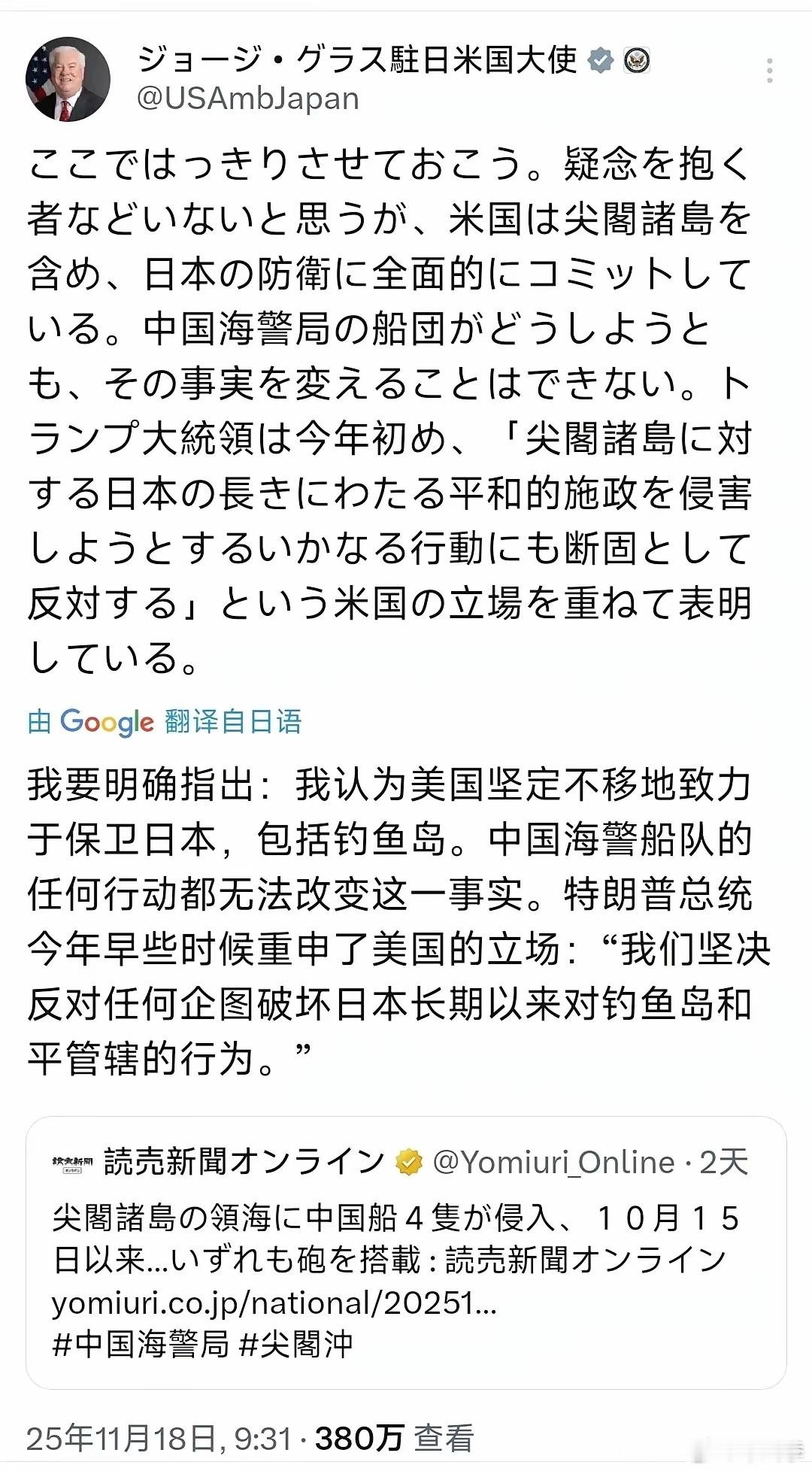

就在刚刚。 日本政府突然提出要求了。 导火索已经摆在桌面上。因为高市早苗抛出“台湾有事”的说法,中方对赴日留学和旅游发布了提醒,并调整了部分交流安排。这一步是针对现实风险的应对,而不是无的放矢。 先把来龙去脉理清:中国的提醒面向自家公民,属于安全与出行信息发布,做法在各国都常见。美国、澳大利亚等也长期根据局势更新旅警。日本此时指责“缩减交流”,忽略了前面的触发点。 再看高市早苗的表述,本身就把敏感红线推向前台,直接加压了地区安全氛围。舆论升温、社会情绪紧张,交流自然受影响。根子不在提醒,而在挑衅式表态。 木原稔在记者会上要求中方“适当应对”,方向选错了对象。正确的顺序是先处理激化矛盾的言论,然后再谈恢复交流。不把火苗压住,只盯着灭火器,没有意义。 所谓“互惠关系”要靠彼此克制来维护。言行如果对着干,机制再多也落空。这不是口号问题,是执行问题。谁挑起、谁先纠偏,这是最基本的逻辑。 交流层面能看到具体变化。中方减少了部分文旅和地方合作活动的安排,节奏放慢,窗口缩短。这些都与安全评估相关,属于可逆调整,不是永久封堵。 放到国际惯例里对照就更清楚。发生风险争议时,多国都会先提醒本国公民,再依据对方动作调整交往强度。路径很标准:先稳人身安全,再谈恢复条件。 时间线继续往前推,疫情前两国往来活跃,航班、团队游、高校互访都在扩容。要把节奏拉回去,前提是环境稳定、表态收敛。这是恢复的必要条件,不是附加条款。 国内机制也在同步运行。领事服务、风险提示、应急联系方式都是公开渠道,按流程更新。对外喊话改变不了这一套流程,只有降低风险点,提醒才会下调。 如果日方愿意澄清“台湾有事”的不当说法,或者至少降温相关表述,交流空间就会自然扩大。反之,若继续顶着敏感议题做文章,中方的反制还会延续,这是可预期的。 把责任链条对齐,各方就少走弯路。挑衅在前、提醒在后,这是事实顺序。把顺序倒过来,只会增加误判,耽误复原窗口。 话说到这就很明确了。要交流,就先止住制造风险的言论;要复位,就把底线摆正。路径清楚、步骤清楚,按部就班就能落地。 中方的态度已经给出:原则不让、交流不关门。日方如果真想“互惠”,先把话说对,把事做实。届时,通道自然会重新打开。