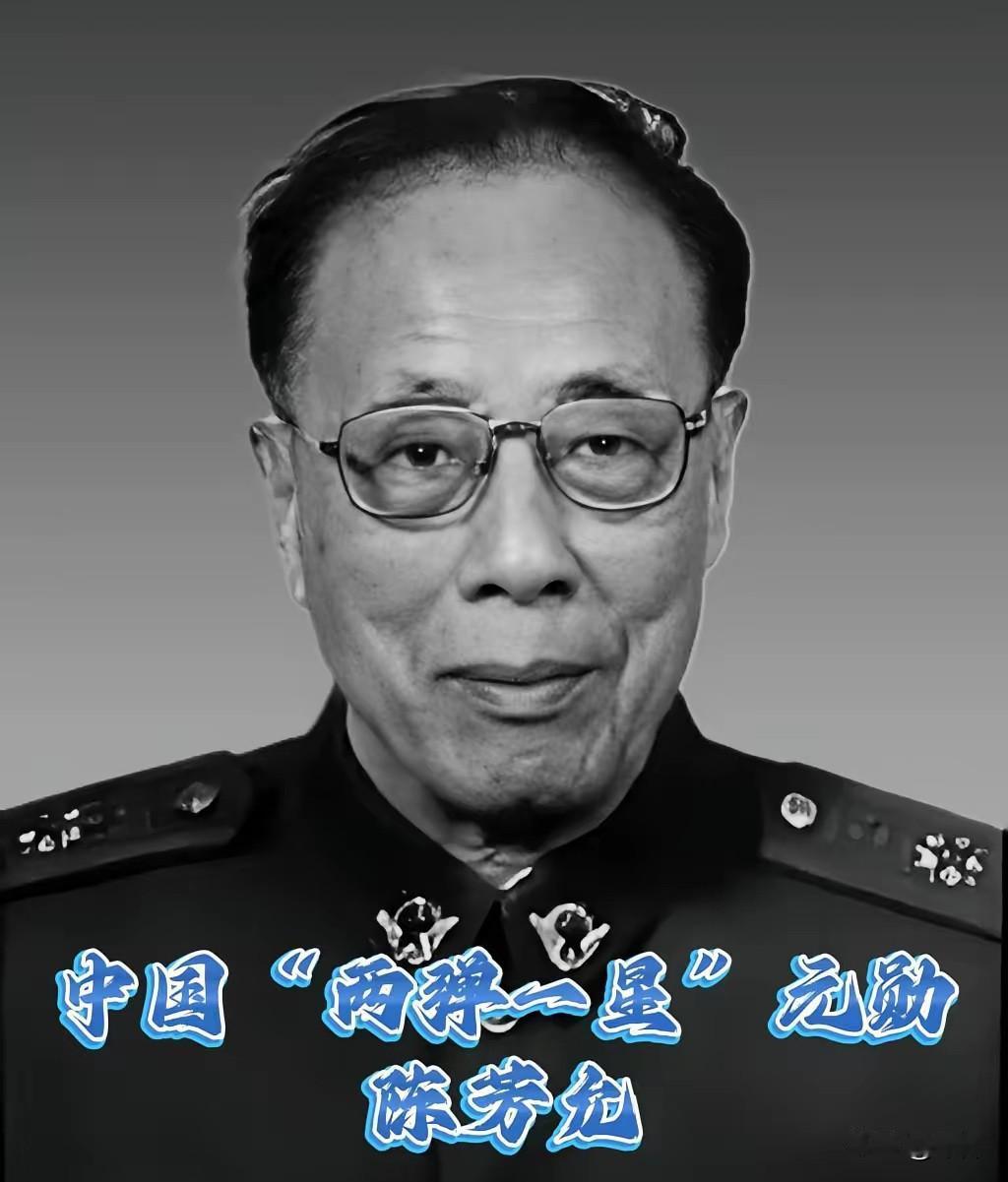

他是北斗卫星的创始人,是他让我们拥有了自己的导航系统! 请你稍作停留几秒,为这位“中国无线电之父”,送上一束花,留下一颗爱心,为他说一句“致敬民族脊梁”吧[祈祷][祈祷][祈祷] 他是中国卫星测量与控制技术的主要奠基人,“两弹一星”功勋奖章获得者,中国航天测控事业的重要开拓者。他的一生,是中国航天测控技术从零起步到世界先进的辉煌见证! 他年少聪颖,毕业于清华大学无线电专业,后赴英国留学工作,于1948年毅然放弃海外发展机会返回祖国。面对技术空白,他白手起家开创中国无线电电子学研究,主持创建中国第一个卫星无线电测量系统。他提出并设计完成中国首颗人造卫星“东方红一号”的无线电测量方案,研制成功多普勒测速定位系统,为卫星轨道测量奠定技术基础! 这位把一生都献给中国航天的伟人,名叫陈芳允。这年头总有人觉得外国的月亮圆,动辄吹嘘“国外技术领先几十年”,却忘了在新中国一穷二白的年代,正是陈芳允这样的科学家,抱着“为国铸重器”的信念,在没有图纸、没有设备、甚至没有基本实验条件的情况下,硬生生闯出了一条属于中国的航天测控之路。 1948年的中国,百废待兴,而英国给陈芳允提供的是优渥的薪资、先进的实验室和光明的学术前景。换做现在某些人,可能早就把“爱国”挂在嘴边,身体却很诚实地留在海外享受福利。可陈芳允偏不,他看透了旧中国积贫积弱的根源——没有核心技术,就只能任人宰割。收拾行李时,他只带了几箱专业书籍和一台二手示波器,心里装着的却是“让中国拥有自己的无线电技术”的沉甸甸的梦想。 回国后的日子,难到超出想象。实验室是废弃的仓库,仪器要靠自己动手修,甚至连基本的电子元件都要托人从海外偷偷带回。有人劝他“认清现实”,说中国这辈子都追不上西方的技术水平,可陈芳允只是笑了笑,转身就钻进了仓库里的“简易实验室”。他带领团队白天画图、晚上调试,饿了啃干粮,困了就趴在桌上眯一会儿,硬是用算盘算出了卫星轨道数据,用手工焊接的设备搭建起了中国第一个卫星测控站。 “东方红一号”升空时,全世界都在惊叹中国的航天速度,可很少有人知道,为了让地面能精准捕捉到卫星信号,陈芳允和团队熬过了多少个不眠之夜。当时西方对中国实施技术封锁,连卫星测控的基本原理都不肯透露,陈芳允就带着团队从最基础的理论开始钻研,反复试验、不断改进,最终研制出的多普勒测速定位系统,不仅成功捕获到“东方红一号”的轨道数据,还让中国成为少数几个掌握卫星测控核心技术的国家。 更让人动容的是,陈芳允一辈子都在跟“自主创新”死磕。他常说:“别人的技术再好,也是别人的,关键时刻会卡脖子。”这句话放在今天,依然振聋发聩。看看现在的芯片领域,某些企业因为依赖进口技术,一旦被断供就陷入困境;再看看北斗系统,正是因为有陈芳允等科学家打下的坚实基础,我们才能完全摆脱对GPS的依赖,让中国的导航卫星遍布全球,无论是军事国防还是民生应用,都掌握了主动权。 对比现在的一些科研圈乱象,陈芳允的坚守更显珍贵。有的人为了职称、为了经费,热衷于“短平快”的研究,不愿沉下心来搞基础科研;有的人盲目崇拜西方技术,把“引进”当“创新”,始终跟在别人身后跑。可陈芳允用一生证明,真正的科研工作者,应该有“十年磨一剑”的耐心,有“为国担当”的格局,有“不服输、不盲从”的骨气。 他不仅是技术专家,更是精神导师。晚年的陈芳允依然心系航天事业,多次向国家提出发展卫星导航系统的建议,为北斗工程的启动奠定了重要基础。他培养的弟子,如今大多成为中国航天领域的中坚力量,把“自主创新、爱国奉献”的精神一代代传承下去。 现在我们用着北斗导航定位,享受着航天技术带来的便利,不该忘记背后有陈芳允这样的民族脊梁。他们放弃了个人名利,扛起了国家重任,用一生的坚守告诉我们:核心技术买不来、讨不来,只能靠自己干出来。正是因为有了这样一批又一批的科学家,中国才能从积贫积弱走向繁荣富强,才能在复杂的国际格局中站稳脚跟。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。